2019.11.25 議員提案条例

第2回 議員提案条例を活用しよう!─行政監視型条例の意義と活用─

5 行政監視型条例の活用ノウハウ

行政監視型条例を制定するだけで、議会の機能強化が図られ、自治体の政策決定への住民参加が進むわけではない。大切なのは、行政監視型条例の制定後に、それをいかに有効に活用するかである。そのためには、最低限、次のようなことが議会側に求められる。

(1)まずは、基礎的な学習

行政監視型条例を活用するためには、議員自身が行政の様々な指標や情報について、その意味を理解し、気づく力を持つことが重要である。

そのためには、自治体の様々な法制度や政策、財務に関する基礎的な知識を普段から学習しておくことが必要である。

(2)執行部からの情報に飲まれることなく、情報を使う!

行政監視型条例の多くは、首長が主要な政策決定をする際に議会の議決や議会への報告を求め、その後の進捗についても定期的に議会に報告を求める形式である。このため、多くの情報が執行部側から自動的に議会に流れることとなる。いわば行政情報の渦の中に議員は置かれる。これに対して、漫然と情報を受けているだけでは、十分な行政監視ができない。執行部側から流される情報を取捨選択し、十分な解析をするノウハウが必要である。

会派を設けている議会では、会派内で担当者を分野ごとに振り分けて、分析することも考えられる。

(3)他の議会権能とコラボして活用する!

行政監視型条例の制定を待つまでもなく、本来、議会には、決算の審議、決算に伴って議会に提出される監査委員意見書や財産に関する報告書、出資法人に関する経営状況報告、議会同意人事に関わる附属資料、いわゆる100条調査などの権能が自治法により認められている。また、自治法以外にも行政評価制度や情報公開制度を活用することも考えられる。これらの既存の権能と併せて行政監視型条例を活用することで、より一層、行政監視の実効性を高めることができる。しかし、このようなツールを活用するためには、制度に関する十分な理解が前提となることは当然である。

(4)住民への情報発信を積極的に

上記のほか、住民との情報共有も重要である。住民からは議会の状況が分かりにくい、情報不足だという意見も聞かれる。

議会広報誌や議会のホームページ、議会報告会などの機会を活用することが重要である。

加えて、マスコミとの関係構築も大切である。執行部側には通常、記者クラブ等があり、マスコミへの情報発信が日常的に行われているが、議会からも「プレスリリース」や議長等による記者会見などを、より頻繁に行ってもよいのではなかろうか。新しい地方議会では広聴・広報戦略も極めて重要である。

6 行政監視型条例の実際─横浜市財政責任条例の場合─

横浜市では、財政の健全性を担保するための「横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例」(以下「財政責任条例」という)を2014年6月に議員提案により制定した。この条例は、市長に対して持続可能な財政運営を行うために様々な目標設定や議会報告を求めており、典型的な行政監視型条例といえる。この条例の運用から行政監視型条例の活用の実際についてみてみよう。

(1)横浜市財政責任条例とは

この条例は、横浜市が「変化に的確に対応しつつ、柔軟で持続可能な財政構造を構築し、自主的かつ総合的な施策を実施するため、……必要な施策の推進と財政の健全性の維持との両立を図り、もって将来にわたる責任ある財政運営の推進に資すること」(1条)を目的とした、全部で8条からなる条例である。条例には、市における財政運営の基本原則(2条)、市と議会双方の責務(3条)が定められているほか、具体の財政の中期目標の設定(4条)とその進捗状況の議会への報告(5条)、将来推計の公表(6条)などを市長に義務付けていることが特徴的である。

財政健全化に関する条例は、岐阜県多治見市、富山県滑川市、埼玉県富士見市、大阪府などで先行例があるが、いずれも首長提案で、横浜市の場合は、責務規定(3条)に、市長の責務のほかに、予算議決、決算認定を行う議会もしっかりと行政を監視する責務を負うことを規定している。議会も財政健全性維持を首長に任せきりにするのではなく、一定の責任を共有するという、「財政責任の共有」というコンセプトは評価できる。 6

(2)制定の背景

この条例の制定時に、横浜市議会の自民党会派の条例制定プロジェクトチームの座長を務めていた同市議会の鈴木太郎議員によると、「同市は現時点では財政的な健全性を維持しているが、将来的にも健全性を保つ必要がある」という考えを前提に、「同会派が、選挙のマニフェストに掲げた様々な政策の推進に当たり、市の財政の健全性を損なうことなく政策を推進していく必要がある」という発想が根底にあり、制定されたものという。制定には3年余りを要し、他会派の協力も得ながら制定にこぎ着けた。

首長の行財政運営への監視の役割を果たしつつ、自らが考える政策実施に伴う財政支出を野放図に許すことなく、首長と議会が財政運営に対する責任を共有するという「財政責任」という考え方がここにはある。

(3)条例活用の考え方

上記のような制定の背景もあり、条例の運用に当たっても二元代表制に配慮した点がみられる。鈴木議員によると、「議員提案による行政監視型条例では首長の執行権や予算編成権に踏み込めないことから、条例により議会に提供された様々な情報をもとに、議会での議論のきっかけとして財政責任条例を活用している」とのことであった。また、行政監視型条例全体について、同議員は「議員提案による行政監視型条例は制定しただけで十分な効果を発揮できるものではなく、その後の議論を繰り返すことで、初めてより良い行政運営につながる」とも話している。

つまり、行政監視型条例を制定することにより、議員側も首長の行政運営に枠をはめたり、コントロールするのではなく、有効な議論をするためのツールとして条例を活用しているのである。

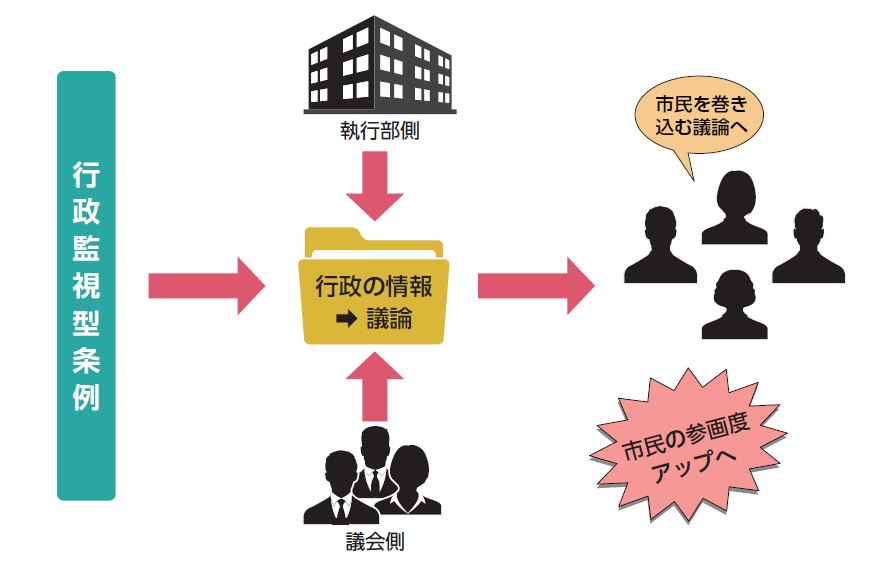

7 行政監視型条例から始まる新たな市民参画の展開

今後の地域経営には人口減少や巨大災害の発生など、様々なリスクが想定される。そのような状況の中、二元代表制を首長対議会の対立軸に捉えるのではなく、ともに地域経営の主体として、互いに議論を続けていくことが重要である。そのためのツールが行政監視型条例ということができる。

さらに、このツールを使って、市民も議論に巻き込んでいくことが、より納得感の高い地域経営につながっていくのではないかと筆者は考える。その点では、行政監視型条例を活用することは、議会が市民の参画を促すきっかけにもなるといえる。今後、行政監視型条例の発展が、地域経営への市民参画のツールとなることを期待したい。

図3 行政監視型条例を起点とした市民参画の向上

(1) 今井照『地方自治講義』(筑摩書房、2017年)44頁以下参照。

(2) 津軽石昭彦「ゼミナール議員提案条例をつくろう!(第1回)」議員NAVIVol.10(2008年)38〜 44頁。

バナー画像:八ヶ岳©ganden(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0国際))を改変して使用