2019.11.25 議員提案条例

第2回 議員提案条例を活用しよう!─行政監視型条例の意義と活用─

4 行政監視型条例と首長の執行権をどのように考えるか

議員提案条例の制定に当たり、しばしば議論になるのが、首長の執行権との関係である。

議会で、首長の行政執行への外部からのチェックや関与を強化する行政監視型条例を制定しようとすると、執行部側からは首長の執行権の侵害に当たるのではないかという主張が出てくることがある。

首長の権限について、自治法149条は、例示として、議案提出、予算の編成と執行、地方税の賦課徴収など、多くの権限を列挙しているが、一般的に「首長の執行権」=「首長が自治体のことを何でも実行できる権限」というものを認めているわけではない。そこには、二元代表制に起因するチェック・アンド・バランスの仕組みからくる相互抑制的な権限行使のあり方が望まれる。

ただ、首長は、自治体を統括し、代表する立場において(自治法147条)、その自治体の事務を管理・執行することとされている(自治法148条)。また、自治法149条9号では、首長の権限として「前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること」と規定され、個別に規定されているもの(自治法149条1号から8号まで)以外の自治体全体の事務を行うことができるとされている。このことは、権限の内容に広い解釈の余地が生じてしまうことを示している。このため、「首長が自治体のことを何でも実行できる」と誤認してしまうことにつながる。

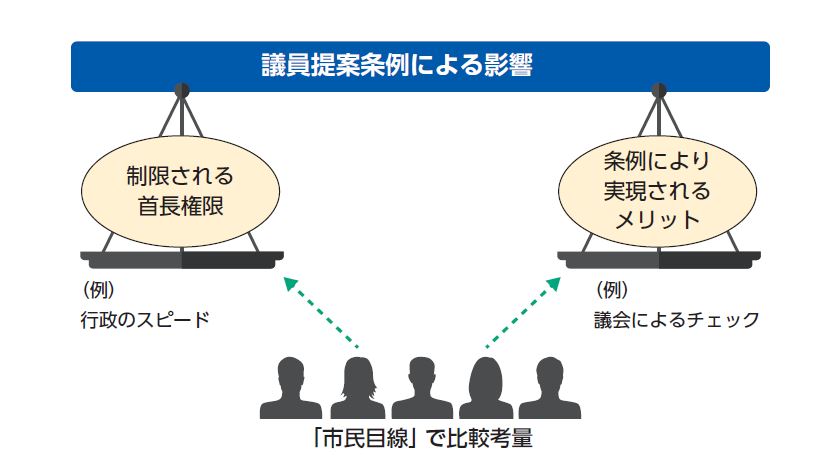

このように、実態として、首長の権限は極めて広範であり、誤った行政運営がなされないようチェックをすることは必要である。一方、議会によるチェックが過剰な場合には円滑な行政運営を阻害するおそれもあり、議会のチェックも一定の謙抑性が必要と考える。

議員提案条例を考える際には、首長の執行権を漠然と議論をするのではなく、個別具体的に、住民の立場からみてどのような不都合があるのか論点を明らかにし、個別の内容の目的・効果を慎重に検討することが肝要である。つまり、「各論勝負」である。そして、これが二元代表制から導き出される帰結ということであろう。

図2 首長の執行権を考える