2019.11.11 条例

自治体議会のための条例立法の基礎(2)

(2)実体規定

条例の目的を達成するための具体的な制度や仕組みとして、規制的手法、誘導的手法、調整的手法、実効性確保手法、その他の行政手法を規定するのが実体規定である。条例の本体部分である。

ア 規制的手法

禁止制、下命制(作為の義務付け)、許可制、届出制などがある。許可制については、行政処分(公権力の行使に当たる行為)の手法を用いる。規制的手法は、権利侵害の度合いが高くなる。このため、その手法が条例の目的との関係で比例的でなければならないという比例原則にかなっているか、あるいは他に代替する手法はないかといった観点からの条例評価をクリアしなければならない。

イ 誘導的手法

補助手法、情報提供手法(認証制度、品質表示)、行政指導手法(勧告、助言)がある。誘導的手法は、非権力的な手法であるため、その実現は相手方の意思に任せられることになる。その分効果は低くなる。

ウ 調整的手法

協議、あっせん、調停、苦情処理などがある。行政機関が中立的な立場から紛争の解決を目指すものであり、相手方あるいは紛争当事者が応じることが必要であり、法的拘束力はない。うまくいけば効率的である点に長所がある。

エ 実効性確保手法

規制的手法や調整的手法など他の行政手法の実効性を確保するための手法であり、違反者に対する措置命令、許可等の取消し、氏名等公表、行政代執行、即時執行などがある。罰則(刑罰、過料)も実効性確保手法であるが、(4)の罰則規定で取り上げる。

行政代執行は、行政代執行法が根拠となる。なお、条例では、行政上の強制執行を創設することはできないとされている。

即時執行は、命令等により行政上の義務を課することなく、いきなり実行するものである。条例でも創設することができるとされているが、物の移動など、権利侵害が軽微な場合などに限り用いることができる。

オ その他の行政手法

計画的手法、契約的手法(協定、協議)、民間活力活用手法(民営化・民間委託、PFI制度、指定管理者制度、住民組織・NPO等の連携・協働)、協働促進手法などがある。

様々な手法が考えられ、自治体において創意工夫を凝らし、新たな手法を編み出すことも必要となる。例えば、野洲市くらし支えあい条例では、住民の消費者被害を防止するため、消費者安全法その他の消費生活の安全に関わる関係法律により国や滋賀県の行政機関が発動すべき権限行使を活用するという手法を編み出している。次のような規定である。

〈野洲市くらし支えあい条例〉

|

(処分等の求め) 第22条 市長は、法その他の関係法律の規定に違反する事実がある場合において、その是 正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれている ものに限る。)がされていないと思料するときは、行政手続法(平成5年法律第88 号)第36条の3第1項の規定に基づき、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該 行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政 指導をすることを求めるものとする。 2~5 略 6 前各項の規定は、法第28条第1項の規定その他規則で定める法律の規定又は行政手続 法第36条の3第1項の規定に相当する滋賀県その他の地方公共団体の条例の規定に基 づき、市長が求める場合について準用する。 |

これは、行政手続法36条の3第1項やこれに相当する滋賀県その他の自治体の条例等が「何人も」こうした権限行使を求めることができると規定していることを活用し、「市長が」求めるものとしたのである。行政資源の乏しい小規模な自治体では、有力な手法である。

カ 禁止、許可、届出、行政指導、措置命令、罰則などの手法の用い方

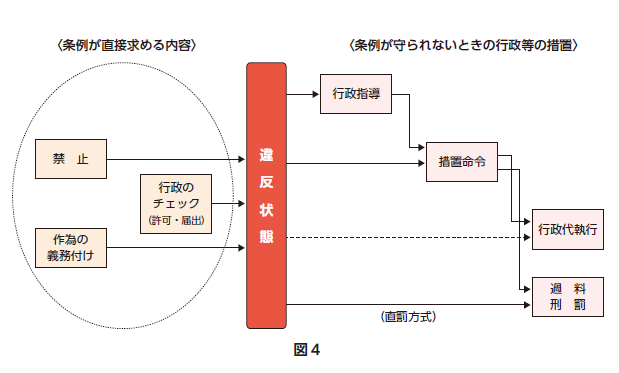

図4のように、まず「条例が直接求める内容」として、禁止制、下命制(作為の義務付け)、行政のチェック(許可制、届出制)を規定する。これらが守られればよいが、違反状態が起こりえる。そこで、「条例が守られないときの行政等の措置」を規定し、違反状態を是正するため、行政指導、措置命令、行政代執行、過料・刑罰の規定を置く。

① 「禁止」は、条例で「○○してはならない」と規定する。「市長の許可を得なければならない」と規定する場合も禁止である。許可制は一般的に禁止をした上で、許可を得た場合にその禁止を解除するという意味である。

② 「作為の義務付け」は、条例で「周辺住民に対し説明会を開催しなければならない」とか「建物の構造は○○基準を守らなければならない」と規定する。

③ 「行政のチェック」とは、「許可制」や「届出制」などを条例で創設する仕組みである。条例で「○○しようとするときは、市長に申請し、許可を得なければならない」とか「○○しようとするときは、市長に届け出なければならない」と規定する。「許可」は行政手続法制では「申請に対する処分」に当たる。

④ 条例が直接求める場合の規定の仕方として、義務規定とする場合と努力規定とする場合がある。努力規定にとどめると、措置命令、行政代執行、過料・刑罰に踏み込むことができない。

⑤ 「行政指導」は、条例で「市長は、○○に対し○○するように勧告することができる」などと規定する。なお、行政指導は、法的義務が生じるものではないので、条例の根拠がなくても行うことができるとされている。しかし、相手方の権利の制限につながったり、実質的に義務を課したりすることとなるような場合には、条例にその根拠を置くことが求められる。

⑥ 「措置命令」は、条例で「市長は、○○に対し○○するように命令することができる」などと規定する。「命令」は行政手続法制では「不利益処分」に当たる。

⑦ 「行政代執行」は、行政代執行法に基づいて行う。代替的作為義務についてのみ行うことができる。

⑧ 「過料」は、自治体行政で担当する。「過料」は行政手続法制では「不利益処分」に当たる。

⑨ 「刑罰」は、警察や検察庁が担当する。刑法や刑事訴訟法が適用される。自治体行政においては、刑罰の対象となる違反事件を告発することになる。

⑩ 「過料」も「刑罰」も、条例の禁止制の規定に違反すれば直接科す「直罰方式」もあるが、通常は、措置命令によりいったん行政上の義務を課し、この義務に違反した場合に科すこととする。