2019.10.25 議員提案条例

第1回 議員提案条例は新たなステージへ

5 議員提案条例は新たなステージへ

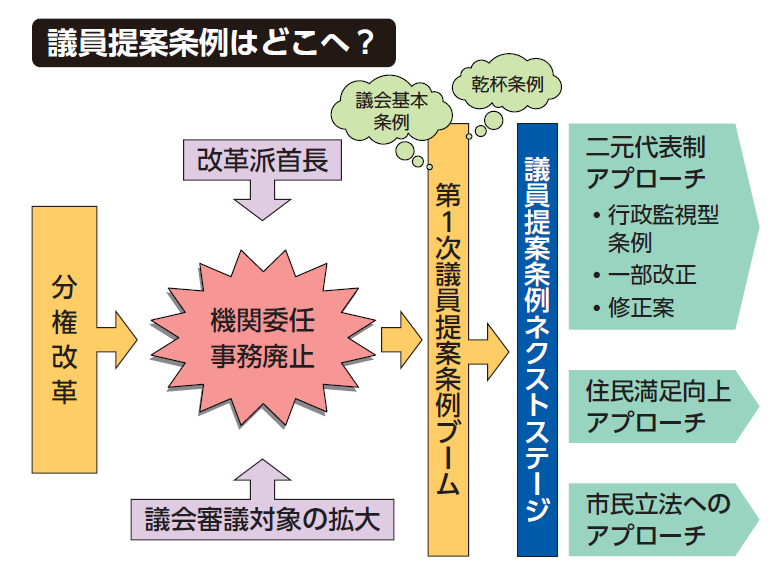

議員提案条例は、分権改革から20年近くを経て、特に政策的な議員提案条例は我が国の地方議会において一定程度の定着をみたといえる。

しかし、我が国の地方議員の意識の中に、自らを「ローメイカー(Lawmaker)」と考え、行動している議員がどれだけいるであろうか。筆者のみたところでは、残念ながら、多くの地方議員の感覚からすると、そのような意識で仕事をしている議員はそれほど多くはないと考える。依然として、地域代表として行政との橋渡しをするのがメインで、政策や議員提案条例の立案はサイドメニュー的な位置付けにとどまり、ある意味パフォーマンス的なものと考えているのが大方ではないか。せっかく全国に広がった議員提案条例がサイドメニュー的、パフォーマンス的とされるのは、我が国の民主主義、地方自治を考える上で残念なことである。新たなステージに活用・進化させていくことが必要と考える。

そこで、議員提案条例について、住民満足向上、議会活性化の点から次のような提言をしたい。

(1)二元代表制のメリットを生かせ!

まず、二元代表制の原理に立ち返って役割を考えることが大切である。すなわち、

ア 行政監視型条例を立案、活用しよう!

総合計画等を議決事項としたり、地方自治法に上乗せして一定の出資割合以上の関係団体の経営状況を議会への報告事項とするなどの制度を含む条例を、ここでは「行政監視型条例(首長と議会の関係のルールを定める条例)」と呼ぶこととする。

このような行政監視型条例は、二元代表制の地方議会に特徴的なものである。行政監視型条例を活用することにより、議会のチェック機能を高めることになり、新たな議会改革、議会活性化ひいては住民満足の向上に資するものと考える。

イ 執行部への対案・修正案を提出しよう!

自治体の多くの条例は首長提案であるが、議員として、単に賛否を表明するだけではなく、「カイゼン」の発想で、首長提案の条例案に対して、対案や修正案を検討することを積極的に取り組んではどうであろうか。特に、地域の課題解決のための政策条例の場合、住民の目線で対案や修正案を議員が提案することは、政策形成、政策法務のスキルを高める観点からも大切である。

ウ 既存条例の一部改正にトライしよう!

自治体議会では、当初提案が首長提案の場合、議員提案で一部改正することに躊躇(ちゅうちょ)する傾向があるが、必ずしもその必要はない。国会の場合は、内閣により提案された法律であっても、その後、議員提案による改廃を行う例はあると聞く。また、古い時代の条例の中には、現代の社会に合わないものもあり、議員が既存条例を見直し、改正することは適正な行政推進のために必要なことである。

(2)住民満足のために政策サイクルを回せ!

議員は、大きな行政組織を従える首長に比べ、小回りの利く、地域住民に近い立場にある。住民の声をベースに新たな政策条例を検討する取組みを今後も地道に進めていくことが重要である。住民ニーズに基づく条例立案はこれまでも行われていたが、議会報告会などの議会の広聴機能の充実などと併せて取組みを進めることにより、新たな展開が期待できる。

(3)市民立法への橋渡しを果たそう!

議員は一般市民と行政の中間的な存在である。市民には様々な政策ニーズがあるが、それを制度化、事業化する仕組みが十分に備わっていない。特に条例化による課題解決のためには、政策法務の専門的な知識と経験が必要である。

今後の新しい地方自治を考えると、様々な市民が地域に関する条例の立案に関与し、さらには自ら市民立法として条例立案そのものに取り組むのは望ましい姿と考える。

そのような時代に向けて、行政と市民との中間に位置する議員が、市民の側に立ち、議員提案条例のスキルを提供することができれば、新しい自治の形への進化を加速化することにつながる。

6 今後の連載に向けて

今回は、議員提案条例のこれまでの軌跡と、新たなステージに向けた可能性を論じた。今後は、これら新たなステージへの具体の取組みについて個々に考えていきたい。

【今回のまとめ】

(1) 法律の正式名は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」である。

(2) 2003年1月に岩手県立大学総合政策学部の齋藤俊明教授が、岩手県内の有権者1,130人に対して行った「議会及び議員に関する調査」によれば、「地方議会はどの分野における役割が最も重要になると考えるか」という質問に関して、県議会については「政策の形成・審議」が最も多く(31%)、次いで「住民の代表」(22%)、「県政への監視・監査」(14%)であった。また「行政へのチェック・牽制」は9%であった。

一方、市町村議会については、「住民の代表機能」が最も多く(41%)、次いで「政策の形成・審議」(167%)、「予算・決算の審議・審査」(11%)であった。「行政へのチェック・牽制」は10%であった。

つまり、広域自治体である都道府県議会議員に対しては、政策形成・審議に対するニーズが高く、この傾向は合併後の広域化した市町村議会議員についても一定程度該当するものと考えられる。

(3) 京都市ホームページ参照(https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000150907.html)。

(4) 岩﨑忠「地方分権時代における条例立案のあり方について~『乾杯条例』を例にした立法事実の重要性~」地域政策研究(高崎経済大学地域政策学会)20巻3号(2018年)21 ~ 30頁参照。

(5)岩﨑・前掲注(4)参照。

バナー画像:八ヶ岳©ganden(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0国際))を改変して使用