2019.10.25 議員提案条例

第1回 議員提案条例は新たなステージへ

2 分権改革で地方議会はどう変わったか

分権改革で我が国の地方議会、とりわけ議会の政策形成はどのように変わったであろうか。

分権改革により、自治体の事務は、自治体固有の事務である「自治事務」と、本来国が行う事務ではあるが法律により自治体が処理することとされた事務である「法定受託事務」の二つに整理された。このうち、法定受託事務は、一見、機関委任事務と大差ないようにみえるが、機関委任事務が国の事務であり、最終的な責任は国に帰するのに対して、法定受託事務は、法律上も自治体の事務であり、自治体の解釈と責任において実施することとなり、法的な意味合いが全く異なる。

従前の機関委任事務では、国は下部機関である自治体の首長に対して、通達文書でのコントロールも可能であったが、法定受託事務になると、法律を自治体が自らの判断で解釈運用し、必要に応じて条例を新たに制定することも可能となる。

つまり、自治体の自己責任の範囲が広がったということができる。機関委任事務の割合は、都道府県の事務全体の7~8割、市町村の3~4割ともいわれており、自治体の責任の拡大が広範なものであることが分かる。それは同時に、自治体固有の事務である自治事務と合わせ、自治体のすべての事務について条例制定が可能となったということである。

当然、議会においても、審議対象が拡大したほか、議員提案条例の条例制定権の範囲も大幅に広がった。

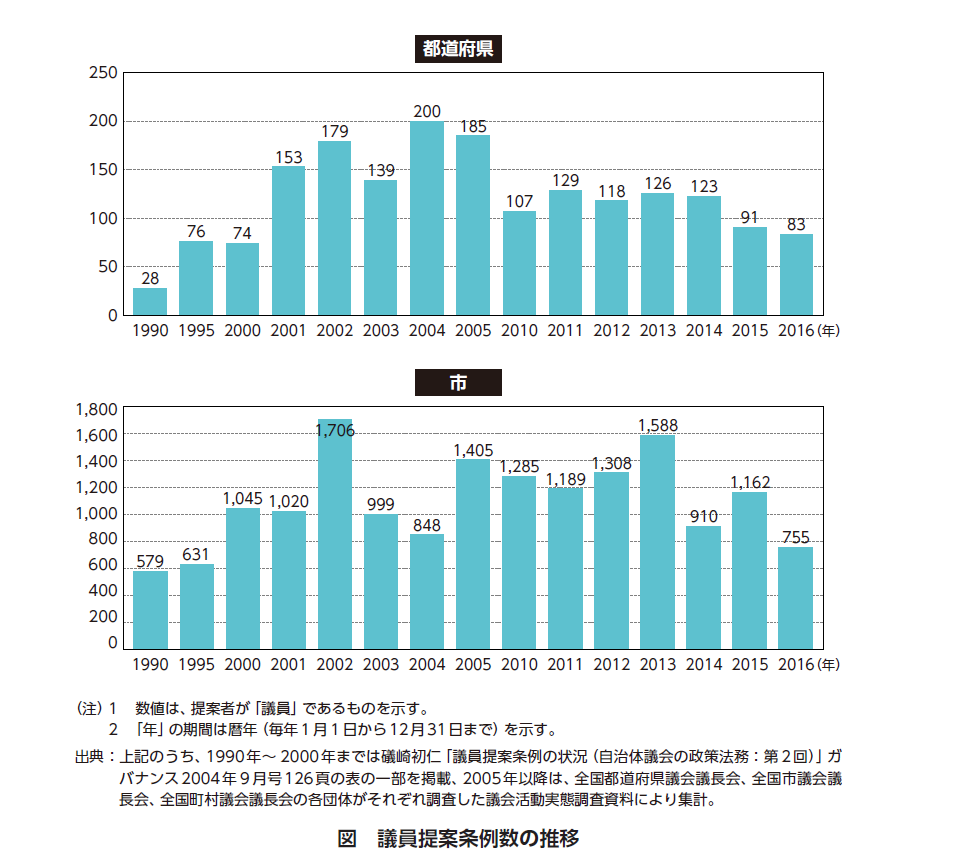

実際、分権改革が始まった2000年を境に、議員提案条例の制定数は、都道府県、市ともに約2倍に増えており、一気に増加したことが分かる。すなわち、分権改革を契機として議員提案条例がブームを迎えたといえる(図参照)。

この要因として、分権改革による直接、間接の影響が考えられる。まず、直接的影響としては、①前述のとおり自治体の条例制定権が及ぶ範囲が広がったこと、②いわゆる「改革派首長」の出現により議会と執行部との緊張関係が生まれ、一種の政策立案競争が生じ、議員の政策形成に対する意識が高まったこと、③自治体議会の横並び意識から近隣の議会間で議員提案条例の内容やノウハウが伝播(でんぱ)していったことなどが考えられる。

また、分権改革の間接的影響としては、ほぼ同時期に進められた市町村合併による基礎自治体の広域化による影響が考えられる。すなわち、自治体が広域化することにより、住民が市町村議員の選挙の際に、従来の地縁血縁的な観点よりも、議員の政策立案や行政監視の役割などに着目するように変化し(2)、このことが議員の政策志向を加速化することにつながったものとも考えられる。

3 議員提案条例のブームは去ったか

しかし、分権改革から10年を経過した2010年頃から、議員提案条例の伸びは落ち着いてきている傾向にあり、都道府県で年間100件前後、市では多少の変動はあるものの1,000件前後で推移している。この傾向をどのようにみるか。

確かに、分権改革から10年を経過し、様々な制度改正が一応の成果として定着して「分権改革は落ち着いた感」が社会に広がったことは否めない。「未完の分権改革」とはいわれているが、分権改革の草創期の、一種の熱気を帯びた議論に接した議員も改選され、改革を先導してきた三重、宮城、岩手、高知、鳥取などの各県知事に代表される改革派首長たちが引退を迎えたことなどもあり、社会全体の分権改革への関心が薄れてきたこともある。

また、分権改革後10年を経過したこの時期は、いわゆるリーマンショックへの対応や未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生などがあり、社会全体のムードとして地方分権を深く議論するような状況ではなかったという事情もある。

しかし、分権改革後の10年間で、議員提案条例の経験は、およそ全国津々浦々の自治体議会に伝播し、条例立案の前提となる法規範への理解や立法事実の把握、立案ノウハウなどは各議会に蓄積され、今では「議員提案条例はやればできる」という感覚を持っている議会が多いのではなかろうか。