2019.10.10 条例

自治体議会のための条例立法の基礎(1)

4 条例と法律の関係

(1)条例は国家の法の体系の中の存在

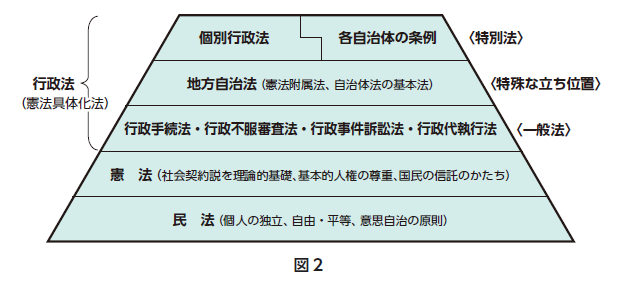

条例は、法律とともに、国家の法を構成する。その法の体系は、図2のようなものと考えられる。通常は、憲法が一番上にあり、下に行くほど下位の法律があるということになるが、この図は、よりベーシックな観点から国家の法の体系の構成を考えるために作成したものである。

この社会の一番ベースのところには、個人の独立、自由・平等、意思自治の原則などを基礎付ける民法があって、その上に憲法という国家(政府)の形をつくる基本法があり、その上に行政法が積み上げられている。一番上にある個別行政法は、民法や憲法、さらに行政法の一般法という、よりベーシックな法の上に積み上げられたものであることを理解して解釈されなければならない。

同様に、一番上にある各自治体の条例も、立法に当たっては、そうしたベーシックな法の上に組み立てられることを理解しなければならない。条例は、個別行政法の上にも乗っかる形になることがあるため、両者の境はカギ型としている。

社会契約説を理論的基礎とする国民主権の憲法は、人々が自らの基本的人権の保障を受けるために憲法をつくって国家をつくったと考えるのである。この憲法の上に積み上げられる一群の行政法は、条例も含め、その憲法の目指す目的を具体化するために立法されるのである。このことは、日本国憲法では、13条がその後段で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しているところに現れている。人権保障に関して憲法が「国」という場合には「自治体」も含まれるのであるから、この「国政の上で」には、自治体の立法も含まれるのであり、条例立法権は、住民の人権保障のため最大限に行使されなければならないのである。

なお、地方自治法と個別行政法の関係についていえば、地方自治法は特殊な立ち位置にあると考えるべきである。地方自治法は、憲法92条に直接根拠を有する憲法附属法であり、2000年地方分権改革によって、個別行政法の立法原則を定めることになったように、自治体に関わるすべての個別行政法のよって立つ基盤を形成する関係にあるということができる。

(2)条例のレパートリーが広がった

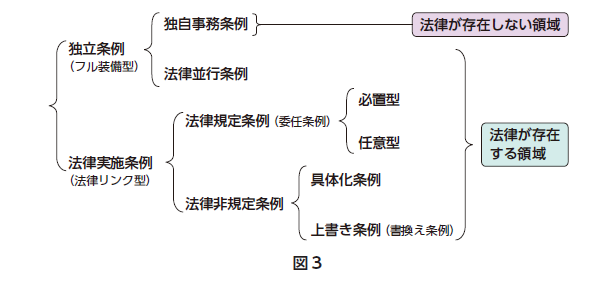

2000年地方分権改革によって、法律で定められている事務についても、条例を立法することができることが明確になった。それは、法律に「条例で定めることができる」と規定していない場合でもできるという意味であり、それまでの考え方からすれば、画期的である。図3は、このことを含め、法律が存在しない領域と存在する領域とに区分した上で、条例のレパートリーが広がったことを図示したものである。

法律が存在しない領域においては、「独自事務条例」が立法される。この独自事務条例は「独立条例」であり、「フル装備型」となる。フル装備型とは、条例の目的を規定することから始まり、用語の定義を行い、許可制を創設する場合は、許可を要することとなる対象、許可の要件、許可を得ないで行った行為に対する是正の勧告や命令等の措置、立入調査、罰則など条例の目的を達成するために必要なすべての手続や過程を網羅して規定するものである。

このフル装備型の独立条例は、法律が存在する領域においても立法することができる。都市計画法の開発行為許可に対し、その事前協議制を創設する条例などが該当する。こうした条例は「法律並行条例」といわれる。

このような独立条例に対し、法律の内容の一部を定め法律と一体となって法律を実施することとなる「法律実施条例」がある。「法律リンク型」ともいわれる。この法律実施条例には、「法律規定条例」と「法律非規定条例」がある。

法律規定条例は、法律が「条例で定める」あるいは「条例で定めることができる」と規定したことを受けて立法するものであり、従来は「委任条例」といわれてきたものである。「委任」の語は、行政法学的には上位の者から下位の者へ権限を委譲する意味があり、分権改革後の用語としてはふさわしくないことから、「法律規定条例」というふうにいわれることになったのである。法律規定条例には「必置型」と「任意型」がある。

第2次地方分権改革として行われた「義務付け・枠付けの見直し」の中で、それまで政省令で定められていた施設・公物設置管理基準を条例で定め直すこととされたのは、この法律規定条例としてであり、そのうち、条例を立法しなければ法律の一部に欠落が生じて法律の執行ができなくなってしまうことから、必ず立法しなければならないという意味の必置型であった。

これに対し、任意型は、「条例で定めることができる」とされ、立法するかどうかは自治体の任意とされるものである。

一方、法律非規定条例とは、法律が「条例で定めることができる」と規定していない場合でも立法することができるものである。これには、法律の執行に必要なため法律には定めがないところを補完的に定める「具体化条例」と、地域の実情に応じた対応が必要なため法律の一部を書き換える「上書き条例」がある。上書き条例は、法律が、2000年地方分権改革によって地方自治法2条11項と13項に規定された立法原則に適合していない場合には、同じく同条12項と13項に規定された法律の解釈運用の原則を生かして立法することができるようになったものである。

このように、法律が存在する領域においても、立法することのできる条例のレパートリーが広がったのであり、自治体においては、このことを活用していかなければならない。