2019.10.10 条例

自治体議会のための条例立法の基礎(1)

2 議会と立法権の位置付けを再認識する

(1)議会の優位が大前提のはず

ア 議会があってこそ国民主権が成り立つ

国家の形の大前提として、なぜ立法権が議会にあるのかといえば、法律は国民の合意、条例は住民の合意であって、これらの合意は、国民や住民を代表する議会でしかつくり出すことができないからである。議会制民主主義のもとにあっては、国民がその主権を行使するためには、議会を通じて行動することが原則である。裏を返せば、議会があってこそ、国民主権が成り立つことになる。議会はそれだけ重要で不可欠な存在なのである。

イ 法律や条例の立法があってこそ始まる三権のPDSサイクル

立法・行政・司法の三権のうち、①立法は法律や条例を立法することであり、②行政は法律や条例を執行することであり、③司法は法律や条例が正しく適用されているかを裁判することである。これら三権の活動は、立法をPlan、行政をDo、司法をSeeとすれば、法律や条例によって回るPDSサイクルとみることになる。三権は分立ではあるが、三権の活動は立法権の行使があってこそ始まるのであって、行政権に対しては立法権が優位する関係にある。このことは、日本国憲法41条が国会を国権の最高機関と規定していることに現れている。この立法権の優位から、法律による行政の原理が導き出される。自治体にあっては、条例による行政の原理ということになる。行政府の活動は、法律や条例に違反してはならないのである。

なお、予算も議会が議決するものであるから、法律や条例と同様の意味合いがあり、行政府の財務活動は、予算に縛られることになり、特に歳出予算に違反してはならないのである。

(2)行政権の優位の考え方は払拭されるべき

ア 行政権の優位は明治憲法下の考え方である

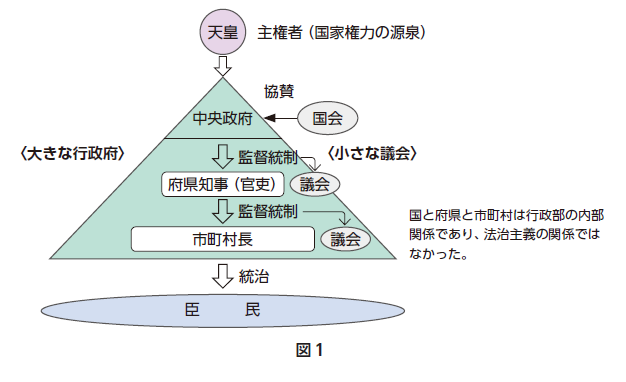

ところが、日本国憲法下にあっても、君主主権の明治憲法下の行政権の優位の考え方が根強く残っている。明治憲法は、5条で「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」、37条で「凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」と規定し、立法権が議会にあるとは規定していなかった。図1のように、主権者である天皇の官吏からなる中央政府が政治行政の権力を掌握し、国会は協賛機関としてその脇に置かれたイメージであった。府県議会や市町村議会は、中央政府を頂点とするピラミッド形態の行政機構の中の、行政部の内部にあるものと考えられ、人事異動で府県にやってくる中央官僚である府県知事を介して、中央政府の監督統制下に置かれていた。

そこでは、地方は行政だけを行うものであって、立法を行うものではないとされ、「地方行政」の語が定着することとなった。条例は「行政立法」の位置付けがなされ、政省令と同様に、法律からの委任があって初めて制定することができるものとされていた。こうした明治憲法下の考え方は払拭されなければならない。

イ 憲法が変われば行政も変わらなければならなかったはず

君主主権から国民主権へと主権原理を大転換させた日本国憲法の制定によって、明治憲法下の考え方は一掃されるべきこととなった。日本国憲法では、地方自治を保障する規定が8章に配置された。そこでは、議会を設置することと条例を制定することができることが明記され、自治体は、立法府を備え、条例による行政の原理にのっとって、自ら決定した政策を自ら執行する、政治行政の主体になったと理解するべきこととなった。

しかし、日本国憲法から地方自治の基本を定める法律として託されたはずの地方自治法は、市制・町村制・府県制という明治憲法下で成立していた法律の改正の延長線上で制定されたため、明治憲法下の考え方が払拭されずに残ることとなってしまった。「憲法変われど行政変わらず」であった。

ウ 2000年地方分権改革による議会の復権

戦後改革時に制定された地方自治法は、それまで中央政府の指揮監督のもとで中央官僚である府県知事が実施していた事務を、公選制となった知事に対しても同様に中央政府の指揮監督のもとで実施させるため、法律で定めた事務は「国の事務」であるとし、知事を「国の下級機関」と位置付けて実施させる仕組みを編み出した。これが機関委任事務であり、市町村長にも広く適用され、自治体で実施する事務の多くが機関委任事務と位置付けられることとなった。機関委任事務は「国の事務」であるため、自治体の議会は部外者扱いされ、条例立法権の及ばないものとして、地方自治を侵害するものとなった。

こうした日本国憲法の考え方とは相いれない機関委任事務の仕組みは、その憲法制定から半世紀が経過し、ようやく2000年地方分権改革によって廃止された。この改革により、国と自治体の関係は、上下主従の関係から法治主義に基づく対等協力の関係へと転換されることとなった。法律で定められている事務を含め、自治体のすべての事務が条例立法権の対象となったのである。ここに至って、自治体議会が、ようやく日本国憲法に定める正当な地位を回復したことを意味する。

(3)二元代表制を問い直す

ア 変則的な二元代表制と異質な与党対野党関係

日本国憲法93条2項は、自治体の首長も議会の議員も住民が直接選挙で選ぶとしている。このことを受けて、自治体は二元代表制であるといわれている。ところが、明治憲法下の考え方を引き継いだ地方自治法は、自治体政策の大宗を定める予算の提案権を首長に専属させるとするなど、アメリカ大統領制などの純粋な二元代表制と比較すれば、変則的なものとなっている。

アメリカ大統領制は、制度上、予算も法律も提案権は議会に専属し、大統領には提案権がないのである。これに対し、日本の地方自治法上の二元代表制は、議会には予算提案権がなく、修正権があるだけとされている。しかも、首長の提案権を侵害するようなこととなる修正はできないと考えられている。

条例提案権は、議会側にもあるが、めったに行使されることはなく、しかも予算を伴うこととなる条例案の場合は、そのための予算案が提案されるまでは提案できないといわれたりすることがある。しかし、このことは、首長側が条例を提案する場合のことであり、議会側が提案する場合には、そのようなことはないのであって、正しい理解がなされなければならない。

このような変則的な二元代表制のもと、議会は首長からの議案提出を待つことが常道となるが、議員の関心は、その提案前の段階にコミットすることに向けられることになる。ここに、自治体議会には、国政の国会と内閣の関係をまねした与党対野党のような関係が生まれ、ますます二元代表制とは異質な運営が行われることとなってしまう。議会の活動は、与党対野党の対抗関係の中で行われるのではなく、議会対首長の対抗関係の中で行われなければならない。それこそが二元代表制であり、議会は、首長とは異なる代表機構としてその本領を発揮しなければならないのである。

イ 異なる代表機構による最適意思の決定へ

議会の本領とは、議員同士で議論をして、住民の合意をつくり出すことである。これは、独任の首長にはできないことである。

首長は、一人を選ぶ選挙で選ばれるから、一人で住民全体を代表する形となるが、そのため選挙公約は「あれもこれも」となり、個々の住民にとって、その住民代表度は薄いものとならざるをえない。

一方で、議員は、多数を選ぶ選挙で選ばれるから、個々の議員は部分代表の性格が濃くなり、そのため選挙公約は「あれかこれか」となり、個々の住民にとっては、その住民代表度は濃いものとなる。部分代表ではあるが代表度の濃い議員こそが、多様な利害をぶつけ合って議論を尽くし、利害調整の合致点としての全体最適を導き出すことができる。この過程を経て、議会は、首長よりも最適な全体代表となることができるし、ならなければならない。その議論の際、選挙結果による少数派の意見が反映され、多数派の主張が修正されるようなことがあることが望ましい。そこにこそ、言論の府としての議会の存在価値がある。

政策の優先度は、このようにして議会でしか決められないのである。だから議会には議決権がある。各議員は、首長から予算や条例の提案があったときは、争点を明らかにして、支持者や住民に報告をし、その賛否を見極めるような機会を持ち、その上で議決に参加するような行動をとるべきことが期待される。