2019.09.10 選挙

第28回 新たな議会に適合する地方選挙制度(下)――「人格を持った議会」の作動のために――

4 もう一歩の先に:地方選挙制度改革とそれを充実させる論点

(1)地方選挙制度改革の構想

地方選挙制度改革を考えよう。一般市町村、大都市(指定都市、中核市)、都道府県というように大くくりに区分をして議論を進めることにしたい。

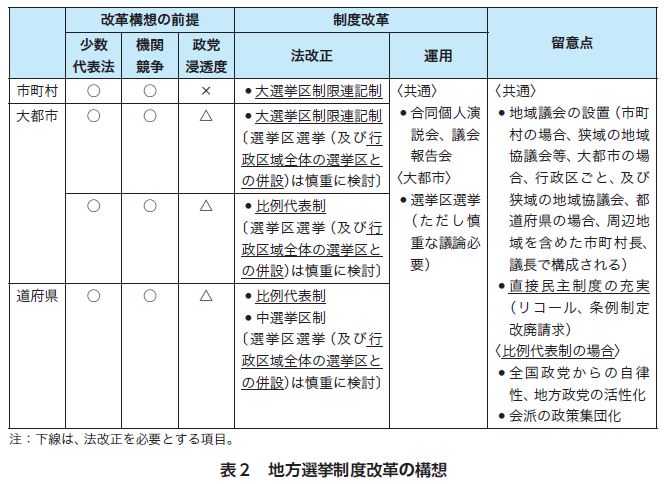

人格を持った議会の創造に当たって、すべて少数代表法、機関競争主義を考慮している。市民社会(生活)に政党が根ざしているかどうか(政党制の可能性)では異なっている。一般市町村では根ざしていないし、大都市では根ざしている場合と根ざしていない場合がある。また、都道府県では根ざしている。もちろん、この前提は非常に単純化したものである。したがって、構想もこれを基本に多様な議論はできる。その素材を提供することが目的である。なお、その構想に当たっては法改正を伴うものと、運用で可能なものとに区分している(表2参照)。憲法改正は、議論の俎上(そじょう)に載せていない。したがって、人口基準で法律により選挙制度を決めるのではなく、多様な選択肢からそれぞれの自治体が決めることが必要となる。変更の際には住民投票を必須とすることになる。

① 市町村

政党が根づいていない市町村では、全体を視野に入れた議会とするために、大選挙区完全連記制も想定できるが、二つの意味で困難である。一つは、完全連記制は多数代表法に連なるからである(実際には、すべて同じ志向を持った候補者に入れるわけではないので原理として)。もう一つは、自治体の活動量を考慮すれば、議員定数を極端には削減できないために、ある程度の人数が必要だからである。例えば、定数20であれば、有権者は20票持つことになる。これでは、有権者が冷静に見極めるのは困難である。

そこで、制限連記(不完全連記)制度を導入する。全体的思考の醸成を追求すると、それが完全に実現されるわけではないが、例えば2票、3票を持つといったような制限連記制度の導入から進めることがまず考えられる。分断的思考を全体的思考に「ずらす」ためである。これによって、女性議員の増加の可能性は高まる。ただし、公選法の改正が必要である。

なお、現行法でも条例に基づき選挙区選挙は可能である。地域ごとの声が届きやすく、また議員の「見える化」(投票に当たっても、また活動においても地域の代表として見えやすい)に役立つ。ただし、周辺地域での議員が少なくなること、全体的な視点を有する議員を選出しにくい(分断的志向)といったことも考えられる。これらを考慮して、冷静に判断することが必要である。

② 大都市Ⅰ(政党が根づいていない地域)

市町村と同様な制度設計が想定できる。それ以外は、大くくりな選挙区制度(いわゆる中選挙区制)が想定できる。選挙区選挙だけでは、地域代表性を強めることになるが、次善の策である。それを調整するのも自治である。なお、公選法の改正が必要ではあるが、例えば定数の半数を選挙区選挙、残りの半数を全地域から選出する選挙とすることも想定できる。しかし、これも「解決策」ではなく、分断的志向を「ずらす」ための次善の策であろう。

③ 大都市Ⅱ(政党が根づいている地域)

まずもって、比例代表制が想定できるが、公選法の改正が必要である。政党化の進行では、二元的代表制が「対立」の激化に連なる場合もあることはすでに指摘した。そうならない政策競争が可能な環境を整えることは必要である。また、国政の政党間対立を地方に持ち込まない手法の開発も必要である。なお、すでに指摘した選挙区設置も慎重に検討したい。

④ 都道府県

多様な人材を確保するためには、小選挙区制や二人区は少なくともなくす必要がある。そのためには、従来の郡市を基準とするのではなく、大くくりの選挙区の設置がまずもって想定できる(中選挙区制)。ここでも制限連記制度の導入は想定してよい。すでに指摘したように、選挙区選挙だけでは地域代表性を強めることになるが、次善の策である。それを調整するのも自治である。なお、公選法の改正が必要ではあるが、例えば定数の半数を選挙区選挙、残りの半数を全地域から選出する選挙とすることも想定できる。しかし、これも「解決策」ではなく、次善の策であろう。

また、公選法改正を必要とする比例代表制も想定できる(岩崎 2018)。議会と首長の激しい対立の日常化に連ならないような手法、及び国政の政党間対立を地方に持ち込まない手法の開発も必要である。

【論点:指定都市出身議員が道府県議会議員に占める割合が高い「問題」】

指定都市出身議員が道府県議会議員に占める割合が高いことが問題とされている。この論点について「指定都市の区域内から選出される都道府県議会議員について、指定都市の市議会議員との兼職を可能とする」という提案がある(第30次地方制度調査会第16回専門小委員会資料1「指定都市の区・住民自治に関する検討の視点」)。しかし、論理的整合性がないばかりか、地方分権時代において地方議会の役割が飛躍的に高まることを理解していない。また、例えば権限配分から指定都市出身議員の割合を削減する提案は、そもそも正確な配分は非常に困難であるがゆえに現実的ではない。面積要件(広いことで加重)などを想定することも考えられるが⑹、平等性の原則(一票の重み)から問題である。

そこで、この「問題」の解決に当たって、都道府県議会議員選挙に比例代表制の導入が提案される(西尾勝ほか)。なお、指定都市では行政区を単位とした選挙区選挙を市議会議員選挙でも道府県議会議員選挙でも採用している(区ごとに選挙管理委員会を設置)。そのためにそれらの議員の役割の相違を議員も有権者も把握しにくくなっているという問題も指摘される。道府県議会議員選挙への比例代表制の導入により一挙に「解決」できるというものである。道府県議会議員選挙への比例代表制の導入は、有効性はありながらも、問題もある(本文参照)。そして、現実的にはなかなか動きそうにない。そこで、現行制度を前提とした改革を考えたい。

具体的には、運用による改善を考えたい。指定都市出身議員の発想と行動を評価しておこう。その際、指定都市とはそれほど関係ない議論を道府県で行うがゆえに、逆に指定都市出身議員は全道府県を対象とした発想と行動が可能となる側面を強調したい。町村の代表は少ないが、道府県議会として町村にかかわることになる。そもそも、地域代表制の地域エゴが問題にされていることからすれば、指定都市出身議員は、全域を対象にした発想を持って(理念を実現するとは言い過ぎかもしれないが)行動できることになる。しかたがって、これを「問題」としてとらえることはそもそもできない。

とはいえ、町村からすれば、「地域代表」が少ないこと、あるいはいないことは不安である。そこで、地域の要望を受け止めるために、道府県議会に市町村の議長や首長によって構成される附属機関としての「地域議会」、「第二議会」を設置したい。また、指定都市出身議員以外の議員によって構成される常任委員会を設置し(大山礼子)、町村等の地域問題を議論する場をつくり出すことも想定してよい。

道府県議会議員に占める指定都市選出議員の多さをめぐる問題について考えてきた。比例代表制の導入の是非は今後議論されるべきである。同時に、運用で可能となる改革(地域議会等)を提案してきた。なお、現行法の一部改正で可能となる改革も考えたい。全国都道府県議会議長会から条例で選挙区を自由にすることが提案され改正されている(二つの市はできないなど一部限定)。それとともに、指定都市における道府県議会議員の選出の際の選挙区(行政区)の統合も必要である(実際の統合は慎重な議論が必要である)。指定都市は行政区を単位とした選挙区選挙であるが、現行制度の一人区や二人区があまりにも多い。175行政区中一人区は44区(25.1%)、二人区は33区(18.9%)となっている(第30次地方制度調査会資料)。多様な議員という理念からは逸脱する。