2019.09.10 選挙

第28回 新たな議会に適合する地方選挙制度(下)――「人格を持った議会」の作動のために――

3 もう一歩:地方選挙制度改革構想の前提とその視点

(1)地方選挙制度改革構想の前提

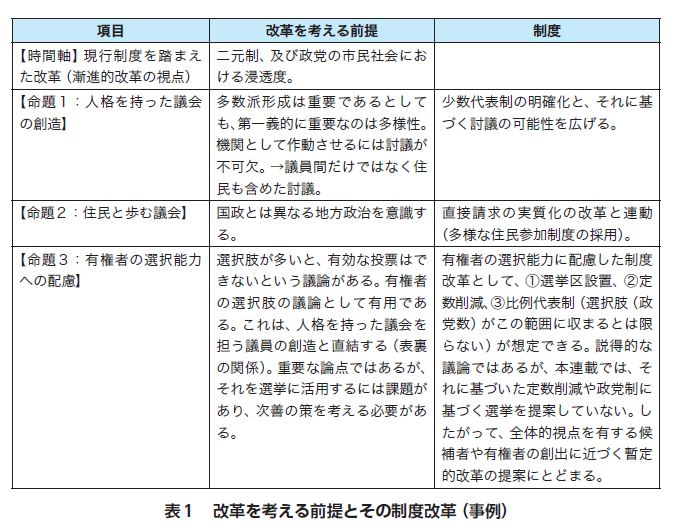

前回(2019年6月25日号)、外国の地方選挙制度の検討から日本の地方選挙の特徴を確認してきた。それを踏まえて、日本の地方選挙制度改革を構想する。その前提をまず確認しよう。時間軸の設定、命題1(人格を持った議会の創造)、命題2(住民と歩む議会)、命題3(有権者の選択能力への配慮)、について検討しよう。

【改革構想の時間軸(スパン)】

人格を持った議会の構築のための選挙制度を議論している。とはいえ、時間軸で考えれば、一方の極に理想的で長期にわたった改革構想がある。その場合、選挙制度は政治的価値の相違によって大きく異なる。極論すれば、多数決型(スピード決定重視(小選挙区制))か多極共存型(多様性重視(例えば比例代表制))かなどが一例だろう。地方政府形態の議論とも連動する。

そこで本連載では、現行の二元制を踏まえた上で、二元的代表制=機関競争主義に基づく人格を持った議会を創造するための選挙制度を漸進的に改革する構想を提案する。憲法改正は必要ではなく、公職選挙法(以下「公選法」という)を改正すれば可能な改革である。なお、住民と歩む議会という視点からは、条例制定改廃、及び議会解散・議員/首長等の解職の直接請求の緩和と実質化を伴う地方自治法改正を視野に入れている。

【命題1:人格を持った議会の創造】

何度も繰り返しているように、人格を持った議会=機関として作動する議会に適合した議員の創出を可能とする選挙制度を構想する。

議会は合議体である。多数派形成は必要であるとしても、多様性の表出こそが第一義的な意義を有する。多様性を排除しない議会運営が前提となる。合意形成を目指す討議は人格を持った議会には不可欠であるとしても、少数派が排除されないことが前提である。また、討議は、単なる論点の明確化だけを争うディベート型(アリーナ型(ネルソン・ポルスビー)=闘技型)ではない。そのため、他者の意見を踏まえつつ、合意形成、あるいは競争的な論点の明確化を重視する議員の選出制度が必要である⑶。この論点は、議員間だけではなく、住民も含めた場の設定の議論と連動する(命題2)。

【命題2:住民と歩む議会】

地方政治は、国民代表制原理(一度選出された議員は自らの信念に基づき行動し、意見表明し、表決する)に基づく国政とは全く異なる。国政とは異なる地方政治の選挙では、住民と歩む議会の創造が前提となる。人格を持った議会は、常に住民と歩む、まさに協働する議会となる必要がある。選挙は重要であるとしても、恒常的な住民参加を導入する議会の創造を保障する議員の選出手法を開発しなければならない。直接請求制度が導入されているが、これをさらに充実させることは、この保障となる(後述)。

【命題3:有権者の選択能力への配慮】

有権者の選択能力を配慮する必要がある。選挙に当たって有権者の投票が1票であれ2票であれ、ある一定数以上の候補者(政党)が出れば、その間での有効な比較ができない、つまり実効的な選択はできないという議論がある。木寺(2018b:7)によれば、「一次元上に並べられた選択肢の数が7を超えた途端に識別能力が落ちる」、あるいは「定数10に至らない2~6程度の大選挙区制度および小選挙区制度ならば、有権者は比較的明確な選好順序を持つことが可能である」という研究を紹介している(以下、この論点については候補者数10人未満を前提とする)⑷。これは有権者側からの議論であるが、有権者の選択意識は当然、立候補者の意識にも連動する(表裏の関係)。経験的にも妥当な議論だと思われる。

候補者数(政党数)についてはこの議論は妥当だとしても、それと連動させて定数を確定することは困難である⑸。その連動を意識して定数を議論できるほどの科学的根拠は希薄である。こうした技術的な問題だけではなく、本連載ではそもそも定数を「10人未満」にすべきであるとも考えていない(連載第15回(2017年9月25日号)、第16回(2017年10月25日号)参照)。

本連載では、全体を見据えることができる議員と有権者の創出を目指している。そこで、この論拠に基づき、候補者数が10人未満の選択肢になるような選挙区制を設定することも想定できる。仮にそうしたとしても、それが人格を持った議会の創造に連動するかどうかは不確定である。というより、選挙区を設定することで、分断的志向を強化する可能性の方が高い。

したがって、本連載では全体を見据えて思考し行動する候補者や有権者の創出に一歩近づく暫定的改革の提案となる。多様性をまずもって重要な要素として認識し、分断的思考ではなく全体的視点を有する議員の創出に一歩近づく改革になる。それを踏まえて、現行でも行われている議会報告会や討議による全体的視点の育成を強化することを提案する。

(2)地方選挙制度の設計に当たっての視点

地方選挙制度を考える上での留意点を確認した。それを踏まえた設計に当たっての視点を確認しておこう。二元制と政党の浸透度から考える。

① 地方政府形態(二元制)と地方選挙制度

二元的代表制を前提とする。そうだとすれば、政党が根づいている、あるいは根づいていないことを基準にして二つの方向が考えられる。「根づいている」かどうかについては、すぐ後に検討する。

一つは、政党が根づいていない、議員定数の少ない自治体では、政党選挙はなじまず、大選挙区制限連記制などが想定できる。

もう一つは、政党が根づいていて、議員定数の多い自治体では、政党選挙の導入が想定できる。さらに、少数代表制を前提とすれば、比例代表制の導入が想定できる。ただし、この場合、政党間の対立(首長と議会多数派の対立)が激化する可能性がある。それを防止するには、加重代表制の採用や、対立した場合の調停機関の設置が必要になる。しかし、加重代表制は平等性の原則から採用できない。したがって、政党選挙を採用する場合、議会と首長の対立が激化する可能性があるという意味で、二元的代表制=機関競争主義は「矛盾」を内包している。

それを解決する制度、例えば一元代表制は、今後の制度としては考慮されるべきだとしても、その存立基盤が希薄である。したがって、機関競争主義はベターな選択肢である。機関競争主義は自動調整されるものではない。すでに指摘した調整手法とともに、機関競争主義を作動させる強い意思が住民、議会、首長等に必要である。

② 政党の市民社会への浸透度と地方選挙制度

日々の生活に政党が根ざしているかどうかは、選挙制度を考える上では決定的要素である。市民社会への浸透度ともいってよい。しかしそれは、政党を基軸とした選挙制度(政党に投票等)が実践されているという意味ではないことから、その浸透度は相対的なものである。選挙に当たって公認といってもすべてではないし、当選後の会派形成でも政党(国政政党であれ地方政党であれ)に基づく場合があるがすべてではない、という意味で浸透度は相対的である。しかも、選挙に表れた政党であって、市民社会における政党加入率や支持率ではない。「根づいている」、あるいは「浸透度」という表現は不正確かもしれない。ここでは、地域経営における政党の役割といった程度で理解してほしい。

都道府県・大都市の選挙では、政党・会派を名乗って行う場合も多い。しかし、それ以外の市町村では、選挙の際にも「非政治性」(政党からの一定の距離)が重視され、立候補者のほとんどが無所属である。都道府県・大都市において、生活に政党が根づいているかは慎重に議論しなければならないが、政党・会派を名乗る立候補者が多いことを考慮し、政党選挙も想定できる。ただし、それ以外の市町村では、政党選挙制度の導入が政党を根づかせることになるとはいえ(「卵が先か、鶏が先か」問題)、現時点での導入は困難である。

【論点:住民が議員・首長を統制できる選挙制度】

言論の自由を含む選挙戦の自由を前提として、普通・平等・秘密・直接という要素は国政選挙と同様に地方選挙でも重要である。それを踏まえて、全地域一括選挙か選挙区選挙か、任期は短期か長期か、直接選挙か間接選挙か、といった制度化の相違がある(Tindal and Tindal 2004)。筆者は、この視点は重要なので参考にするが、次に指摘するようにすべてに賛同するわけではない。

この対立の基本は、地方政府の役割観(代表性や政治的役割を強調するか、あるいはサービス提供という行政的役割を強調するか)によって異なる。今日、社会の複雑性や効率性の重視が政府形態だけではなく選挙制度の多様性を生み出している。

代表性や政治的役割を強調する場合は、選挙区選挙、短い任期、直接選挙となる(当初のアメリカやカナダ)。住民と議員・首長との関係を密にし、住民が議員・首長を統制しやすいというのがその理由である。

それに対して、サービス提供という行政的役割を強調する場合は、全地域一括選挙、長い任期、間接選挙(基礎的自治体の首長が二層目(広域)の自治体の議員となること、及び議員から選出・支持され、責任のある首長)となる(最近の一般的な選挙制度)。議員・首長の住民からの自立性を強調し、効率性を目指すためである。

本連載では、代表性や政治的役割を強調する議論に親和性があるが、選挙区制(住民がそこの選挙区から選出された議員を統制しやすい)をベターだと考えていない。それは地域代表性が強調され、人格を持った議会とは異質になる可能性があるからである。