2019.06.25 選挙

第27回 新たな議会に適合する地方選挙制度(上)――「人格を持った議会」の作動のために――

2 地方選挙制度改革を考える上での前提

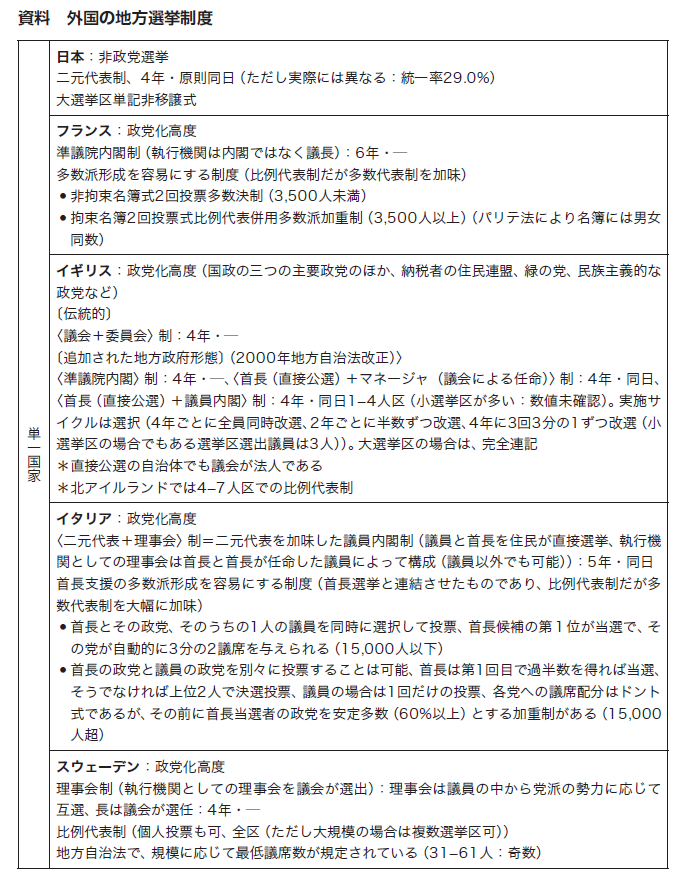

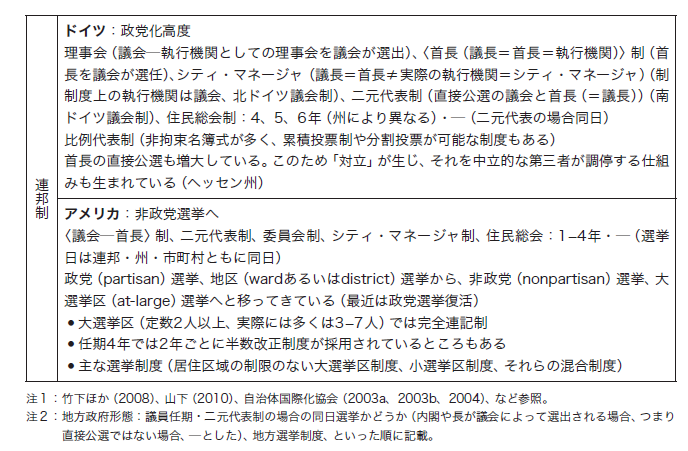

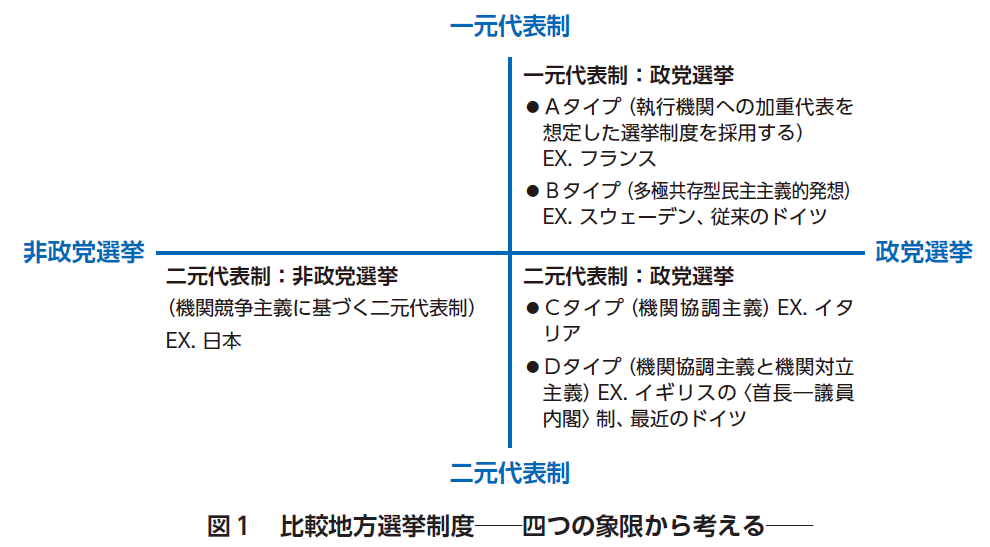

選挙制度を考える場合、選挙制度と、政党制(+市民社会における政党の充実度)、地方政府形態を関連付ける必要がある(図1参照)。新たな選挙制度を考える場合、諸外国の事例を参照しつつ設計することになる(ただし、「外国では~」を崇拝する「出羽の守」ではない)。

(1)現行の大選挙区単記非移譲式は異常

地方選挙制度改革を構想するに当たって、その前提を確定したい。まず、大選挙区単記非移譲式は世界的に見ればまれなことである。

選挙制度は、二つの原則のうちどちらかの原則を優先させて設計されている。原則の一つは、社会の鏡としての選挙という捉え方であり(少数代表法)、人々の意見を正確に議会に反映させようというものである。大選挙区単記非移譲式はこの原則の典型であり、比例代表制も同様である。大選挙区単記非移譲式は、非政党選挙であることが多い。それに対して、比例代表制は政党選挙となる。もう一つの原則は、人々の意見を集約・統合した議会を目指すものであり(多数代表法)、多様な有権者の意見を実力のある政党に集約・統合させるものである。小選挙区制はこの典型で、二大政党制となりやすい。もちろん実際の選挙制度はこれにとどまるものではないが、いずれにせよ、この二つの原則のうちどちらかを採用することになる。

日本の市町村の大選挙区単記非移譲式は、世界的に見れば(一般に早く民主主義制度を確立した国を念頭に置けば)異常である。政党の影響が強い国では、比例代表制の採用か(ドイツ、イタリア、スウェーデンなど)、小選挙区制の採用(イギリス)が一般的である。非政党選挙が一般的になっているアメリカ合衆国(すべてではない)では、多様な選挙制度が採用されているが、小選挙区制を採用していない場合、議席数すべてを投票できる完全連記制(大選挙区完全連記制)が採用される(有権者は議席数分・定数分の票を有している)(5)。アメリカ合衆国の完全連記制の場合、議員定数が極端に少ないことにより、有権者は全議員構成を念頭に置いて投票することができる。このように、大選挙区単記非移譲式を採用している日本の地方選挙制度は、異常といえる。

また、都道府県議会議員選挙の選挙区選挙は、すでに指摘したように、大選挙区単記非移譲式(定数複数区)とともに、小選挙区(定数一人区)を採用している。少数代表法と多数代表法が混在する折衷方式である。

新しい議会は、「人格を持った議会」として執行機関と政策競争する。そうであるならば、多様な議員が集える選挙制度が必要である。そのための選挙制度改革を構想する必要がある。

(2)地方政府形態と連動する選挙制度

選挙制度について、少数代表法と多数代表法といった全く異なる原則が確認できた。しかし、選挙制度改革を構想するに当たって、これらのうちの原則の一つを任意に取り出して設計することは困難である。なぜならば、選挙制度は地方政府形態(自治体の基本構造)と密接にかかわるからである。

議院内閣制の場合、議会内に与党や野党をつくり出さなければならず、そのためには政党を軸とした選挙制度が挿入される。比例代表制や小選挙区制が想定される。

それに対して、二元代表制の場合には、二つに区分して理解する必要がある(議会に権限があるということでは同様)。なお、二元代表制といっても、首長が形式的な統括者にすぎないという場合は除いて考える。一つは、比例代表制が採用されている場合である。それは、政党が市民社会・生活でも根づいていることが前提となる。その場合、首長の党派と議会内多数派の党派の理念が真っ向から対立する場合には、地域経営の麻痺(まひ)が生じる。それを回避するために、二元代表制でも首長と議会の多数派を一体化させる選挙制度が導入されている場合もある。例えば、「首長と議員のパック投票」(イタリア)や同日選挙である。

パック投票は、政党化の定着が前提である。二元代表を加味した議会内閣制、つまり議員と首長を住民が直接選挙し、執行機関としての理事会は首長と首長が任命した議員によって構成(議員以外でも可能)されるという〈二元代表+理事会〉制である。イタリアのパック投票は、首長選挙と議員選挙は同日で、任期はそれぞれ5年である。首長支援の多数派形成を容易にする制度(首長選挙と連結させたものであり、比例代表制だが多数代表制を大幅に加味)である(国政でも上院の場合、同様に加重代表制に基づいている)。具体的には、1万5,000人以下の自治体では、首長とその政党、そのうちの1人の議員を同時に選択して投票、首長候補の第1位が当選で、その党が自動的に3分の2議席を与えられるというものである。また、1万5,000人を超えた自治体では、首長の政党と議員の政党を別々に投票することは可能、首長は第1回目で過半数を得れば当選、そうでなければ上位2人で決選投票、議員の場合は1回だけの投票、各党への議席配分はドント式であるが、その前に首長当選者の政党を安定多数(60%以上)とする加重制がある。議会と首長との融合が目指された制度設計であるが、平等性の原則からすれば大きな問題である。

こうしたパック投票が導入されていない場合、対立激化に際して両者を調整する「中立的な調停者」が設置される場合もある(例えば、ドイツのヘッセン州)。

二元代表制のもう一つは、政党選挙が行われていない場合である。議会と首長が独自の意思を持ち、それぞれが政策競争を行うことが前提とされている。日本を想定するとよい。もちろん、政策競争が極度な対立にまで発展することはある。その場合、日本では議会による首長の不信任議決、議会解散、議員選挙、といったルートとともに、首長による再議請求権が確立されている。

なお今日、日本では対立の激化を強調し、議会と首長との協調関係を重視する首長主導型民主主義からの調整手法も提案されている。制度的には、地域主権戦略会議で盛んに議論されていた議会内閣制(兼職許容モデル(議員が執行機関を兼務)・議員内閣モデル(首長とともに議員が内閣を構成))である。これが制度化される以前でも、運用によって首長支持の地方政党を議会多数派にすることはすでに現れている(大阪府や名古屋市など)。しかし、これは選挙制度が政党選挙を前提としていないこと、イタリアのような加重代表制がないことによって恒常的には存続できない。仮に成立したとしても、カリスマ・リーダーの存在という非常に限定的な条件でのみ可能といえる。

〔追記〕本稿は、江藤(2011~2012、2013)を大幅に修正加筆した。

(1) 法制化としては国政よりも遅れたが、実際には北川正恭元三重県知事の提案によって2003年統一地方選挙から実践されている。その意味で、地方選挙の方が早い。

(2) 地方選挙制度へのまなざしの重要性は、一般にイメージされる選挙運動にかかわるものだけではなく、代表者選出制度(選挙区、単記・連記、政党制等)を同時に含んでいる。比喩を活用すれば、前者はすでに鍋料理が決まっていて、具材を入れる順序(選挙期間)、入れる場所(選挙運動)、あるいはその具材の質(マニフェスト、選挙公報)等の議論が対象となる。それに対して後者は、そもそも鍋自体から考える。土鍋(比例代表制)にするか、すき焼き鍋(小選挙区制)にするか、あるいはフォンデュ鍋(中選挙区制)か……といった選択である。これ(正確にはこれと政党選挙の有無)によって、議員の行動パターンが大きく変わる。さらに、そもそも鍋料理にするかどうかの根本的な視点(住民総会による議会の代替、あるいは両者の併存)も重要である。

(3) 公職選挙法制定(1950年)以前には、地方選挙制度(広義)は地方自治法に規定されていた。地方自治法20条から73条までが削除となっているのは、その名残である。

(4) 「極端に少ない」には、国政を比較して異論はある(次回検討)。

(5) 異なる候補者に投票することが一般的ではあるが、特定の候補者に数票入れることのできる制度(累積投票)もある。

〔参考文献〕

◇江藤俊昭(2004)『協働型議会の構想──ローカル・ガバナンス構築のための一手法』信山社出版

◇江藤俊昭(2006(増補版2007))『自治を担う議会改革』イマジン出版

◇江藤俊昭(2011a)「地域政治における首長主導型民主主義の精神史的地位」法学新報118巻3・4号

◇江藤俊昭(2011b)「地方政府形態と地方選挙制度」山梨学院大学法学論集68号

◇ 江藤俊昭(2011~2012)「新たな議会に適合的な選挙制度を考える(第1回~第4回)」実践自治 Beacon Authority 45号、46号、47号、48号

◇江藤俊昭(2013)「地方議会改革と地方選挙制度改革構想」月刊東京2013年3月号

◇ 金井利之(2017~2018)「『地方議会・議員に関する研究会報告書』について(その1~その5)」議員NAVI 2017年10月25日号〜 2018年2月26日号

◇木寺元(2018a)「地方選挙制度改革と政治工学」自治総研2018年3月号(通巻473号)

◇ 木寺元(2018b)「誰がための選挙制度改革?──『街灯の下で鍵を探す』議論にならないために」都市問題2018年5月号(vol.109)

◇竹下譲ほか(2008)『よくわかる世界の地方自治制度』イマジン出版

◇自治体国際化協会(2003a)『英国の地方自治』

◇自治体国際化協会(2003b)『ドイツの地方自治』

◇自治体国際化協会(2004)『スウェーデンの地方自治』

◇早川誠(2014)『代表制という思想』風行社

◇山下茂(2010)『体系比較地方自治』ぎょうせい

*選挙制度に関する文献は次回まとめて紹介する。