2019.06.25 選挙

第27回 新たな議会に適合する地方選挙制度(上)――「人格を持った議会」の作動のために――

1 議会改革の動向と地方選挙制度改革の必要性

(1)「住民自治の根幹」としての議会の作動と選挙

新しい議会の登場は、地方分権改革の中での議会の役割の重要性が認識され、住民や議員の意識の高まりがあったからである。とはいえ、個々の議員の努力にのみ頼ることもできない。なぜならば、地方選挙制度が「人格を持った議会」として作動させない設計になっているからである。「人格を持った議会」とは、住民から切り離された議会でも、逆に特定の住民に拘束された議会でもない。日常的な住民参加を前提として、多様性を踏まえて政策議論をする議会である。多様性(集約機能を超えた住民参加と連動)、及び統合性(機関としての作動)を併せ持った「人格を持った議会」が不可欠となる。これらを視野に入れた選挙制度を考える(代表の考え方と選挙制度の関連は次回検討)。

もちろん、本連載で提起する選挙制度改革が達成されなければ、「人格を持った議会」が実現しないといいたいわけではない。現状でも、それへの努力が営まれている。例えば、議会報告会(住民との意見交換会)は、議会として議論し決定してきたことを報告するとともに、議会として政策提言するための広聴機能があることで、個々の議員の単なる集積を超えた「人格を持った議会」を形成する機会になっている。とはいえ、現行の地方選挙制度は「人格を持った議会」をつくり出せない要素が挿入されているというより、つくり出せない制度となっている。「住民自治の根幹」として議会を作動させるために、地方選挙制度改革は焦眉の課題となっている。地方選挙制度のどこが問題か確認することにしよう。

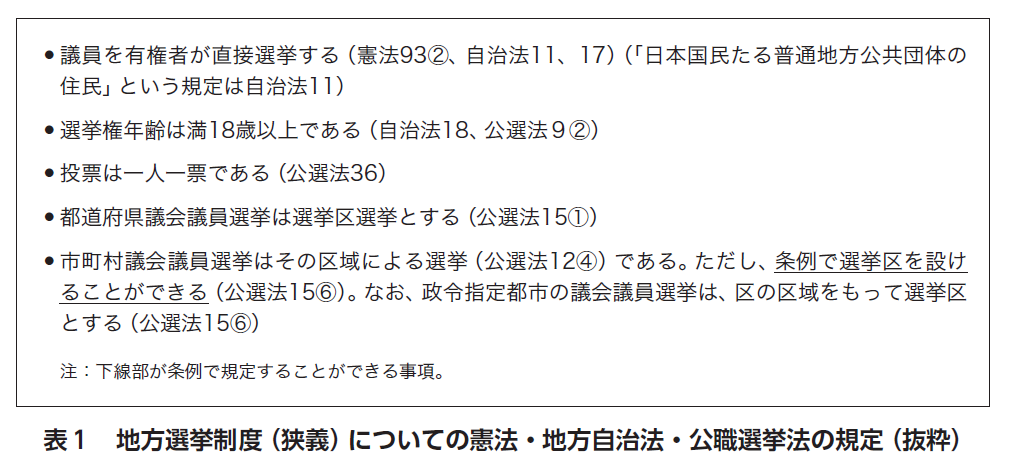

地方選挙制度は、憲法に規定され、詳細は公職選挙法(一部地方自治法)に規定されている(3)。条例で規定できる事項もないわけではないが、限定的である(表1参照)。

(2)選挙制度の問題点

選挙制度の発想を確認したい。市町村と都道府県では若干選挙制度は異なるし、市町村間でも政令指定都市とそれ以外、あるいは選挙区選挙を行っている市町村でも異なる。まずは、共通する思考として2点確認したい。

一つは、多様な考えを議会に代表させる方式(少数代表法)が採用されていることである。市町村議会議員選挙は、大選挙区単記非移譲式である。定数20議席でも、有権者は一人一票を有し、獲得票数の1位から20位までが当選になる。この方式では、全有権者に対して極端に少ない得票で当選することになる(大まかにいえば、全投票総数を定数で除した数で当選)(4)。なお、都道府県議会議員選挙では、選挙区(郡市の縛りはなくなった)とするために、小選挙区も設置されている。地区代表性を加味して、平等性(人口比例)を原則とするためである。後述するように、少数代表法を基本としながらも、多数代表法が採用されるという、まさに混在であり、地方選挙制度の設計の原則が曖昧となっている。

もう一つは、非政党選挙が前提となっていることである。政党・会派名を名乗って選挙を行うことはある。大都市の選挙では、それが一般的である。非政党選挙を特徴に挙げるのは、政党名・会派名を名乗った候補者が過半数を占める選挙が行われる自治体が少数派であるだけではない。政党選挙とは、比例代表選挙を典型として、政党化が進行している場合には、小選挙区も同様に機能する。定数の多さ、委員会中心主義の採用を考慮すれば、議会運営上、会派の重要性は理解できるとしても、選挙制度は非政党選挙である。

こうした指向で選挙制度は設計されている。それは、次の問題を生じさせている。

① 有権者にも議員にも断片化思考をまん延させる

大選挙区単記非移譲式は、定数が複数で有権者は一人一票を有し、ある候補者が当選ライン以上得票しても、ライン以上の票を他の候補者に譲ることができない制度である。したがって、例えば20議席全体をイメージした投票はできず、結局、有権者は自分に近い考え方を有しているであろう候補者に投票せざるをえない。他の候補者の活動を期待しながらも、全体構成を考えずに投票することになる。他方で、候補者は当選するために特定の層(地区であろうと業界であろうと)からの投票を期待する。そのために、全体を視野に入れた政策議論ではなく、断片化した政策議論や選挙運動を行うことになる。有権者、立候補者双方が全体をイメージできず、断片化志向のまま、選挙に突入する。

② 周辺地域の代表者を減少させる(代表者数の地域間格差Ⅰ)

中心地域に人口が集中し、中心地域出身の議員が多くなる。市町村合併において、編入された旧町村出身議員が減少することを想起されたい。

③ 道府県議会議員に占める政令市出身議員の多さ(代表者数の地域間格差Ⅱ)

権限が政令市に移譲されているにもかかわらず、道府県議会に多くの政令市出身議員が占める。政令市出身議員の道府県議会での役割は稀薄である。「実際問題として指定都市選出の都道府県議会議員の方々が密着して議論するマターが薄くなっているのではないか」という議論がある。道府県議会議員は、人口比例を原則とした定数を割り振る選挙区としている。神奈川県(62.6%)、京都府(58.3%)では、府県議会議員に占める政令市出身議員の割合が過半数以上となっている。その割合が低いのは、千葉県(14.7%)、埼玉県(20.0%)であり、平均は35.1%である(第30次地方制度調査会資料)。

これら提起されている問題、あるいは問題といわれる状況を踏まえ、その解決策を考えていこう。