2019.05.27 コンプライアンス

第15回 浮かれて踏み外さないように──選挙後の対応

2 例外

上記挨拶行為の規制のうち文書図画の頒布又は掲示(2号)については、以下の例外があります(連載第4回(2018年1月12日号)記事参照)。

(1)自筆での信書

「信書」とは、誰かしらの特定の者に宛てた文書であり、必ずしもはがきや手紙である必要はありません。

したがって、宛先が「各位」では特定の者に宛てたものとはいえませんので、「信書」とはいえないと考えられます。

「自筆」は時候の挨拶に関する法147条の2の場合と同様、自らの肉筆によって全体を記載することが必要です。「自ら」ですので、他人に代筆させた場合は自筆に当たりません。

なお、この自筆の信書は法147条の2の挨拶状の場合とは異なり、必ずしも「答礼のため」である必要はありません。

(2)当選又は落選に関する祝辞や見舞い等の答礼のための信書

答礼のために出す「信書」の場合も、当選・落選に関して挨拶状を送ることができます。この場合は、法147条の場合とは異なり「自筆」である必要はなく、印刷したものでも可能です。

(3)インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画

平成25年の法改正により、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。それに伴い、選挙後の文書による挨拶についても認められることとなりました。

この「インターネット等を利用する方法」には、電子メールも含まれます(法142条の3かっこ書参照)。したがって、ホームページやフェイスブック、ツイッター、インスタグラムなどのほか、電子メールで当選・落選の挨拶を行うことも可能です。

解説3 事後買収(法221条1項3号等)

検挙・逮捕の危険性が最も高いのが買収です。

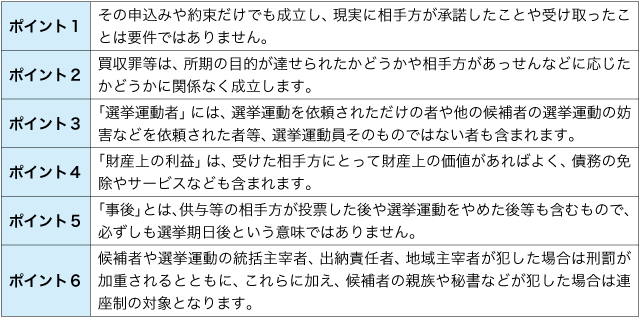

連載第12回(2019年3月13日号)〜第14回(2019年3月15日号)の告示直前の注意事項では、選挙前のものについて解説しましたが、選挙後の事後買収についても規制が設けられています。買収罪は誰でも行いうるものですが、今回も、選挙の後に候補者や選挙運動員が主体となりえることが多いと考えられるものについて簡潔に解説します。

なお、買収罪一般に共通するポイントに関しては、連載第14回(2019年3月15日号)もご参照ください。

1 要件

(1)事後報酬供与罪(法221条1項3号)

① 以下の行為の報酬とする目的をもって

・特定の候補者に投票をし又はしないこと

・特定候補者のため選挙運動をし又はやめたこと

・上記の周旋(仲立ちやあっせん)又は勧誘をしたこと

② 選挙人又は選挙運動者に対し報酬として以下の行為をすること

・金銭、物品その他の財産上の利益の供与・供与の申込み・約束をすること

・公私の職務の供与・供与の申込み・約束

・供応接待・その申込み・約束

(2)利益の収受・要求罪(法221条1項4号)

① 選挙人又は選挙運動者が

② (1)①の行為に対し以下のことをすること

・供与・供応接待を受けること

・要求すること

・申込みを承諾すること

(3)買収目的交付罪(法221条1項5号)

〈交付側〉

① 事後報酬供与をさせる目的で

② 選挙運動者に対し

③ 金銭若しくは物品の交付・交付の申込み・約束をすること

〈受ける側)

① 上記交付側の①の目的を知りつつ

② 金銭若しくは物品の交付を受け、又は要求し、申込みを承諾すること

(4)買収の周旋・勧誘罪(法221条1項6号)

(1)~(3)に関して周旋又は勧誘をすること。