6 ここでおさらい、政策ビラ解禁の意義とは

青木 ここで、政策ビラ解禁の意義について、改めて確認をしておきたいと思います。

地方議会において政策ビラが解禁されたというのは、ローカルマニフェストがいよいよ地方議員選挙においても導入されるということになります。マニフェストは先に国政や首長選で導入されていたわけですが、それから十数年を経ての今回の公選法改正になります。

遡ると、1980代頃から政治改革運動が自民党内は行われ始めていたのですが、そもそもの発端は有権者の政治不信、そして政治の信頼を取り戻すということが目的でした。それが1990年代に入り、国会議員や官僚が改革の対象となり、続いて地方自治体、そして地方議員となるわけです。

選挙で候補者が訴えるものを変えなければ、お願いや空約束で選ぶような情実的な政治文化は変わりません。お願いではなく、契約にしていかなければならないと考えています。ここで政治文化が変わっていかなければ、日本全体が徐々に悪くなっていくだけという風に感じています。だからこそ今回の政策ビラ=ローカルマニフェストの導入が、潮目を変えるきっかけとして頂きたいし、そうできるように支援をしていきたいと考えています。こういった主旨については皆さん同意していただけるかと思います。

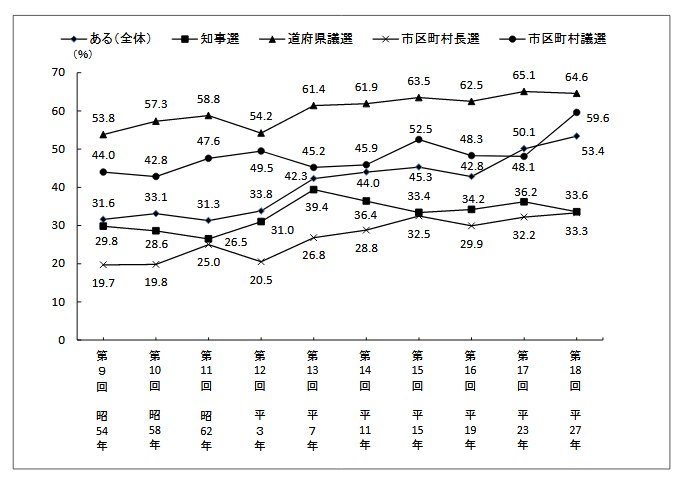

ところで、総務省と明るい選挙推進協会が統一地方選挙ごとに、投票率など投票行動を調査しています。この調査結果によると、選挙の際に「候補者の人柄や政策が分からなくて投票先に困っている」人の割合が、前回2015年時点の調査で53%と、前々回調査よりも割合が増えて半数を超えるようになったということです(図1参照)。

現代は、昔と比べてもインターネットでの情報提供など、情報を取得できる機会が増えてるにも関わらず、候補者に関する情報不足を感じている割合が下がらず、むしろどんどん上がっているという調査結果なんです。これについては、もしかしたら有権者が変わっているのに、今の選挙制度が追い付いていないのではという疑問もあります。だからこそ、今回の政策ビラ解禁は、大事だと考えています。

(図1) 地方選挙において候補者情報の不足を感じたことがある人の割合

(出典 「第18回統一地方選挙全国意識調査」(平成28年2月総務省・(公財)明るい選挙推進協会))

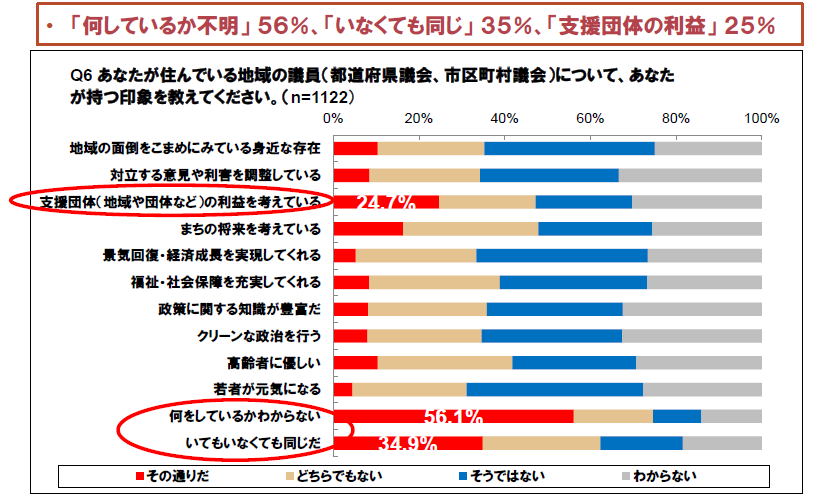

もう1つご紹介したいのは、2014年に兵庫県議の政務活動費不正利用などを契機としてマニフェスト研究所で実施した調査結果です(図2参照)。これによると「地方議員が何をしているか分からない」というのが56.1%でした。この数字が改善方法を考える起点かなと思っています。つもり、議会についてそもそも知らないし、分からない方が半数超です。この「知らない」というのが、<信頼しない、魅力がない、なくてもしょうがない>など、そういったネガティブな評価に繋がることがあるのかと思っています。

(図2)地方議員のイメージ

(出典 「早稲田大学マニフェスト研究所調査」2014年

http://www.maniken.jp/gikai/date/140807LMresearch_PR.pdf)

だから、政策ビラの解禁・ローカルマニフェストの導入によって、「住民の関心が一番高い選挙期間に、こういう政策がでました、それを契約という形で投票してください」という活動が広がることによって、選挙を起点にした関心の増加に繋がるのではないか。もしくは政策と一般質問をうまく繋げることによって、議会活動に関心が生まれてくるのではないか、ある種の転換の機会になるのでは、そういうチャンスにしていかなければいけないと考えています。

このようなことについて、どういう活動の可能性があるか、皆さんにもご意見をお伺いしたいと思っています。

川名 そもそも私の所属する政党では、政治を変える一歩として選挙を変えようとしています。それがマニフェストの表明であるし、結果を出すためには政策ビラをしっかり使わないといけない。けれども、そういう意識のある候補者がいる一方で、多くの候補者はないように思います。そういった人たちは政策ビラの制作も業者に丸投げ、あるいは所属政党に丸投げということになってくるでしょう。そうすると、逆に言えば、政治が変えられるかどうか、というのは、有権者のリテラシーが問われるのかもしれません。

(写真)政策ビラ解禁で、議員だけでなく有権者のリテラシーも問われる、とする川名議員

青木 有権者側がどうしても政治や選挙に対し諦めモードになっている気がするので、今回の政策ビラ解禁を契機にローカルマニフェストの動きを促進するんだという意識を浸透させることが重要ではないでしょうか。

川名 初めてのことだからメディアでも話題になりますよね。新聞も結構取り上げています。「政策ビラが配れるようになった、そして配っている」ということに有権者が気づき、「もらいました、その後じゃあどう判断するか」が問われてくるんでしょう。

青木 有権者側がそういうふうに仕向けることも大事でしょうか。

川名 せっかく読んだ政策ビラにしょうもないことが書いてあればそこで終わっちゃいますしね。なるほど分かりやすい、と有権者が思ってくれればその先に進む。

青木 ローカルマニフェストの思想の導入を選挙だけに終わらせてはいけないな、というのは思っています。

田中さん、政策をわかりやすい形で提示する「マニフェストスイッチ」を使って頂いていますが、その辺りはどうでしょうか。

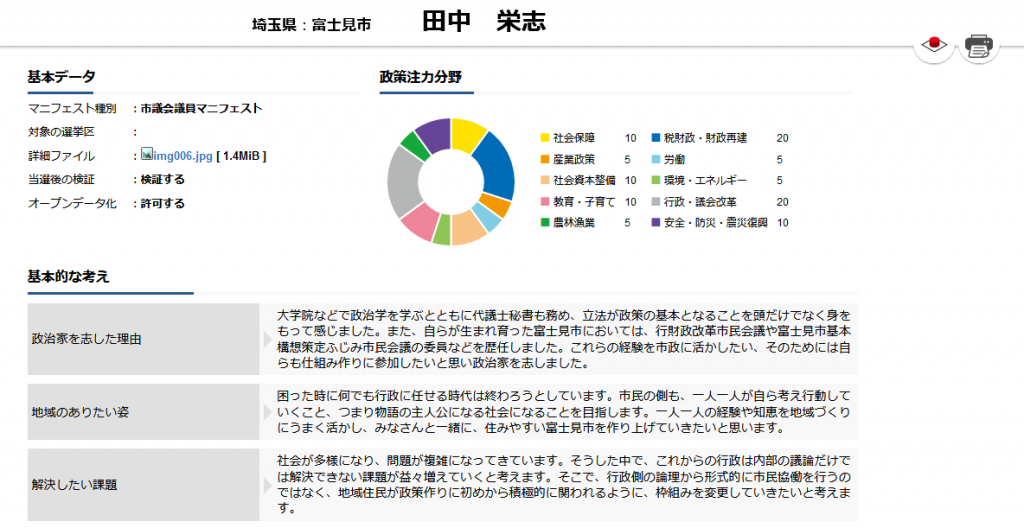

田中 マニフェストスイッチの円グラフ(図3参照)を、うまく政策ビラに展開できないかなと考えています。例えば政策ビラの中に、それをマークとして使うとか。ただ、自分自身の選挙は2年後なので……。

マニフェストスイッチに取り組んでいる候補者が多い議会の選挙だったら、チラシに入れるのはアリだと思います。うまく連動させたら面白いと思います。まだイメージの段階ですけれど。

(図3)田中たかし議員のマニフェストスイッチ画面

https://area34.smp.ne.jp/area/card/14892/3FEek3/M?S=qjlar0li0k

川名 入れるなら、3項目くらいがいいのではないでしょうか。10項目すべてあると、何だか皆バランスよく見えてしまうんです。有権者からしてみれば、「この人は何の優先順位が高いんだろう?」と伝わりません。

青木 ああいった形式にしたのは、市民を交えたアイデアソンで「数値で出す必要がある」という指摘があったことも背景としてあります。答えにくいからこそ、政策の10分野にどう100ポイント載せるか、どう振り分けるか、そういった政策態度を見たいという希望があったと思うんですよね。

佐藤 僕も前回マニフェストスイッチをやりました。前回やって、今回やらなかったら、政策選挙として意味がないですよね。