2018.12.10 カテゴリー

第6回 大地震発生時における指定都市議会の対応を考える~想定試論

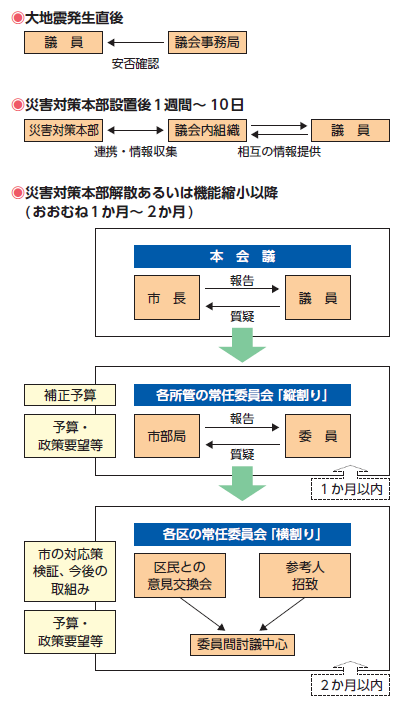

災害対策本部の解散あるいは機能縮小以降~議会招集、本会議・委員会での審議(おおむね1か月以内)

市長による議会招集後、本会議では冒頭、地震による被害状況と市の復旧、対応策について市長に概要報告してもらい、地震対応がいまだ終息していないことを踏まえ、この時点で必要な範囲内での質疑を行います。また、早期復旧を図るため、補正予算案の審議が必要となるでしょう。

次に、それぞれの局区を所管する常任委員会(縦割り) において所属委員は、付託された補正予算案の審議に加え、被害状況の報告を受け、市の部局との間で質疑を行います。その結果、内容次第となりますが、議会として、決議等の手法により、市、都道府県、国への予算・政策要望等を行う必要があると考えます。また、各所管委員会の要請により、各区別の被害状況や復旧対策について、市から議会に対して資料を提出してもらうこととします。これは、この後、区所属議員で構成する各区常任委員会での審議資料とするためでもあります。

各区常任委員会での議論~「試みの提案」(おおむね2か月以内)

この項目は、「試みの提案」となります。この段階でも、地震対応が終息していない可能性があることから、各区常任委員会(横割り)の開催に当たっては、その方法として、市との質疑中心ではなく、委員中心・討議中心の委員会運営を提案したいと思います。この委員会における討議は、合議制機関としての本来的な役割といえます。その際、2つの点での配慮が必要と考えます。1つ目は、委員会の開催場所は、市議会議事堂ではなく各区拠点施設、あるいは避難所とした施設にすることです。2つ目は、委員会による被災区民との意見交換会、あるいは被災区民を参考人招致して意見を聴く方式をとることです。

各区常任委員会では、区民の意見をもとに公開で討議を行い、その後、局区ごとの要望事項等をまとめます。それらをもとに、所管の常任委員会ごとに、各区の要望事項等を集約し、議会としてさらなる政策提案、予算要望等を行う必要が出てくるかもしれません。また、区民の意見を踏まえ、市の対応策の検証や今後の取組みについての討議も必要になるでしょう。これについても、この後、議会として政策提案等を行うことが考えられます。

日頃から区民と直に接している議員が、同じ被災者として区民に寄り添い、討議を通して政策活動を行うことに大きな意味があり、また、「総合化」の視点で区政を俯ふ瞰かんすることもできるのです。議員の市民性、地域性というのは、日常的に市民(区民)と接しているからこそ発揮できる特性といえます。

図表 指定都市議会の機能発揮の流れ

議員・議会と議会事務局の役割

指定都市議会の議会基本条例には、災害時の議会の役割が規定されています。この規定について、いかに実効性を持たせられるかは、未知の部分があるでしょう。しかし、市の災害対策本部の訓練と同様、議会として日頃からの訓練は不可欠と考えます。そのためには、議会事務局からの適切な助言も必要になると思われます。

また、大地震発生時には、市の災害対策本部の運営が最優先されます。一方、市民生活が少しずつ落ち着いてきたときには、日頃から地域において地道に活動している議員の能力が大いに発揮されるべきであり、地域に密着して活動する議員であるからこそできることと思います。災害時には、議会の役割も大きいのです。したがって、議会はBCP(業務継続計画)をあらかじめ用意しておくべきと考えます。

(『自治体法務NAVI』「とっても身近な自治体法務シリーズ」2018.9.15号より転載)