2018.10.25

第10回 統一地方選前に住民の手で公開討論会の開催を!〜自治を実践する浦安市と小平市、流山市の住民たち〜

自治再生の一歩となる住民主導の公開討論会

「公開討論会は候補者の政策を比較・選択する場と解釈されていますが、実際は学び・啓発の場となっています。一番、学び・啓発されるのは、会場で候補者の話や討論に耳を傾けた一般の有権者です」

こう明言するのは、一般社団法人「リンカーン・フォーラム」の内田豊・代表理事だ。

1996年に創設されたリンカーン・フォーラムは、国政選挙や地方選挙の立候補者(予定者)を一堂に集め、住民の手によって公平・中立な公開討論会や合同・個人演説会(以下「公開討論会」という)を開催する活動に取り組む団体である。1983年に公営の立会演説会が廃止されて以来、選挙のときに候補者同士の政策論議が行われなくなったことに危機感を抱いた小田全宏さん(現・NPO法人日本政策フロンティア理事長)が、旗揚げした。民間人が公平・中立な立場で企画・運営する公開討論会の普及に努め、全国各地の市民グループへの支援を続けている。具体的には会の運営に関するアドバイスや相談、公開討論会などへのコーディネーターの派遣である。リンカーン・フォーラムは、公開討論会を通じて、アメリカのリンカーン大統領が「人民の人民による人民のための政治」と宣言した理想の民主主義を日本に根づかせることの一翼を担うことを目指している。

リンカーン・フォーラムによる公開討論会の第1号は1996年の京都市長選で、その後、2003年に「日本青年会議所(JC)」がリンカーン・フォーラム方式の公開討論会を採用するようになり、民間の手による公開討論会の開催が全国各地に広がった。これまでにリンカーン・フォーラムが関わった公開討論会は約3,000回。その多くが国政選挙や首長選挙を舞台にしたもので、地方議会選挙は全体の1割ほどにとどまるという。しかも、中・小選挙区で行われる都道府県議選や政令市議選が中心で、大選挙区の市区町村議選での公開討論会は多くない(詳細は内田豊・代表理事へのインタビュー記事を参照)。立候補者(予定者)が大勢に上るので、運営方法に工夫がいるなど、開催に難しさがあるからだ。しかし、開催しにくい市区町村議選の公開討論会だからこそ、むしろ、開くことの意義は大きい。候補者の数が多くなればなるほど、個々の候補者に関する情報が有権者に提供されなくなるからだ。

「討論会ではなくて、候補者(立候補予定者)を(市民に)紹介する会です。たくさんの候補者の生の姿を見て、生の話を聞いてもらった上で、皆さんで判断してくださいということです」

こう語るのは、東京都小平市の住民グループ「政治・知りたい、確かめ隊」代表の森野やよいさん。

小平をもっと住みよいまちにしたいと思っていた森野さんらは、2003年1月に「政治・知りたい、確かめ隊」を結成し、市議会への傍聴を開始した。会員数は現在7人で、このほかに年4回発行する会報「議会ウォッチングをしてみました」の購読会員が33人。小さなごく普通の住民グループだが、地道な活動を15年以上も継続しており、いまや小平市民はもとより行政や議会関係者からも一目置かれる団体となっている。議会の傍聴や議会との意見交換会のみならず、市長選(2005年から)や市議選(2007年から)での公開討論会を主催しているからだ(詳細は森野やよい・代表へのインタビュー記事を参照)。森野さんらによる公開討論会の開催は、小平市民にとって恒例のものとなりつつある。

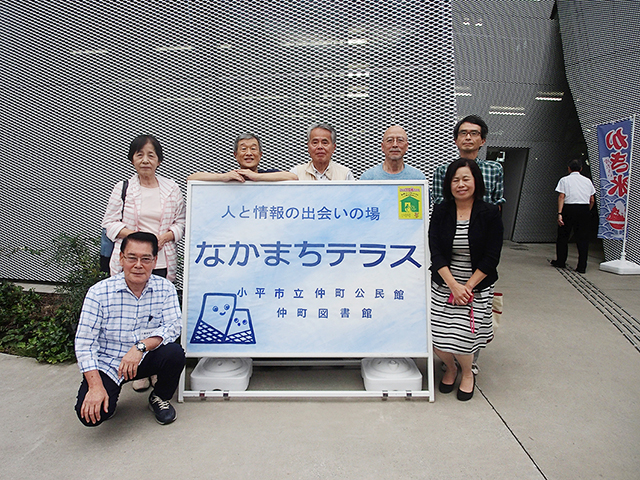

月1回の定例会に集まったメンバーたち(非会員も)。前列右端が森野・代表。

月1回の定例会に集まったメンバーたち(非会員も)。前列右端が森野・代表。

小平市の人口は19万3,191人(2018年10月1日現在)。市議会の議員定数は28で、議員の年俸は914万1,000円。市議選にいつも定数を上回る候補者が名乗りを上げるため、議員のメンバーチェンジが起きやすい。当選回数の少ない議員が多く、1期目と2期目の議員が半数を占めている。もっとも、投票率は4割台前半で低迷しており、都市部のごく一般的な自治体といえる。

森野さんたちが初めて市議選の公開討論会を開いたのは、2007年4月。リンカーン・フォーラムの内田さんらの力を借りながらの試みで、28の議席を32人が取り合う選挙だった。全ての立候補予定者に参加を呼びかけたところ、当日、19人が会場に現れた。新人候補が目立ち、組織票を持つベテランの現職議員や固い地盤を誇る保守系議員の姿はほとんど見られなかったという。それでもひな壇に19人もの候補予定者がずらりと並んだ光景は圧巻だった。

2015年に2回目となる市議選の公開討論会を開催した。このときは34人が選挙に名乗りを上げ、激戦となった。公開討論会は出席者が増えることを想定し、午後と夜の2部(開催時間はともに2時間)に分けることにした。出席した立候補予定者は午後の部12人と夜の部13人の計25人に上り、会場には合わせて160人ほどの市民が詰めかけた。立候補予定者の話に耳を傾けた市民から「とても有意義だった」との感想が多数、森野さんらの元に寄せられたが、残念ながら、投票率のアップにはつながっていない。森野さんは「マニフェストを問うよりも、どうして議員になろうと思ったかを聞く方が大事だと思いました。この会に参加すれば、自分が投票した人以外の議員さんも知ることができますので、市民が議会とつながれるきっかけになると思います」と、公開討論会の意義を語る。

住民主体の公開討論会の草分け的な存在といえるのが、「浦安で公開討論会を開催する会」(代表は山田順子さん)だ。千葉県浦安市在住の主婦ら3人が設立した、各種選挙の公開討論会を主催する住民団体である。1998年10月の浦安市長選での合同個人演説会の開催を皮切りに、国政選挙や知事選、県議選、市議選などで公開討論会を企画・運営し続けている。これまでの開催数は25回。おそらく日本で最も多く公開討論会を主催している住民団体だ。

浦安市の人口は16万9,219人(2018年9月末現在)で、市議会の定数は21。市議選は毎回、10人以上の落選者が出るなど、激戦が繰り広げられる。とはいうものの、投票率は小平市と同じく4割台前半で、市民の困惑ぶりがうかがえる。たくさんの立候補者が現れるが、その中から誰を選んだらよいのか分からない状態に置かれているのである。

こうした状況を変えようと、2007年4月に市議選を対象とした公開討論会が初めて開催された。企画・運営したのが、先に紹介した「浦安で公開討論会を開催する会」だ。国政選挙や知事選などの公開討論会を数多く開催してきた住民グループだけに、工夫を凝らしていた。まずは「公開討論会」ではなく、「(立候補者予定者による)浦安市政への抱負を聞く会」とした。そして会は、提示したテーマへのエントリー方式で運営された。立候補予定者が「教育」、「福祉」、「まちづくり」の3つのテーマから1つを選び、そのテーマについて自分の意見や抱負を語った後、討論や質疑応答を行うというものだ。市議選への立候補者予定者31人のうち、18人が抱負を語る会に出席した。こうしたテーマ・エントリー方式による公開討論会は、2015年の市議選時にも行われた。そのときは立候補予定者35人のうち、12人が出席した。

市長候補と市民が車座になって浦安の未来を語り合う。小学4年生もメンバーに。

市長候補と市民が車座になって浦安の未来を語り合う。小学4年生もメンバーに。

浦安市では2016年3月の市長選と市議補選でも公開討論会が開催された。このうち市長選の公開討論会は、「浦安で公開討論会を開催する会」の山田代表と大学生(当時)の須藤ややさん(前回連載記事を参照)、自治会の男性役員らが企画したもので、若い世代を意識した全く新しい取組みだった。市議選の立候補予定者と若者らが輪になって浦安の未来について語り合い、そこに傍聴する市民も加わって意見交換したのである。「候補者が檀上から話をするこれまでのやり方ではなく、市民と候補者が対等に話し合う、市民が主役になるものにしたかった」(山田さんの話)。