2018.10.10 カテゴリー

第4回 議会改革は行政の変革につなげなければならない!!

北海道自治体学会会員/同学会議会技術研究会共同代表/札幌市職員 渡辺三省

事業別政策調書を有効活用しよう!

議会改革は、住民の福祉の向上につながっていくことが大切ですが、それには行政を変えていくことが重要です。議会への住民参加など議会改革をいくら進めても、行政の活動が変わらないことには意味がないからです。

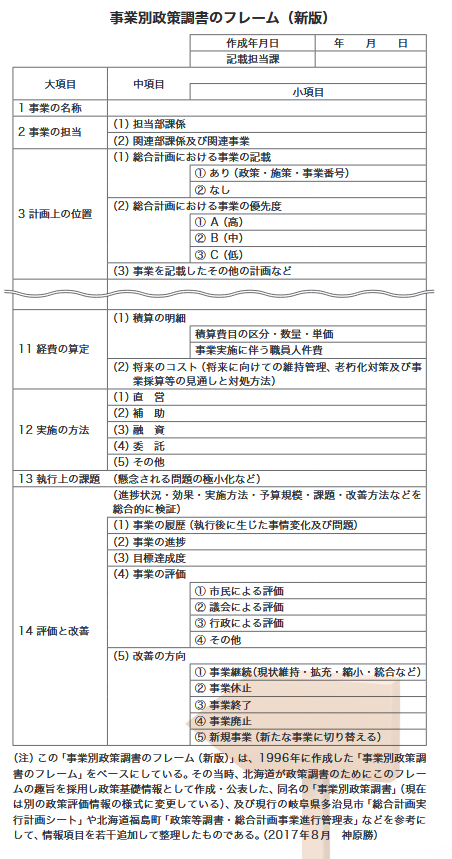

議会技術研究会では、顧問の北海道大学名誉教授の神原勝さんから、「事業別政策調書のフレーム(新版)」(14の大項目で構成された様式)をご提示いただきました。紙数の関係上その全てを掲載できませんが、各自治体で総合計画を策定する場合、議会基本条例において政策等決定過程の説明に努める規定があることから(栗山町議会基本条例6条等)、住民への説明責任上、事業別政策調書の作成は不可欠であり、この様式は事業全体を的確に網羅しています。

昨今の厳しい財政状況の中、効率的な行財政運営を行い、住民の福祉の向上を図るためにも、本様式は有効活用できるだけでなく、総合計画の適切な進行管理にもつながります。各自治体の総合計画や実施計画は、議会の議決対象であることが多く、なおさらのこと議会は事業を適切にチェックする必要があります。本様式の大項目だけでも多岐にわたり、事業の全体像が把握でき、議会による行政活動のチェックに加え、議員の質問や政策審議の際の着眼すべき視点として役立つなど、議会の政策活動にとって大きな武器となるものです。しかしながら、議会審議の際、事業別政策調書の内容が十分ではない、あるいは、そもそも議会に事業別政策調書が提供されない、公開すらされていないケースもあります。

議会・議員が事業評価や政策提言・提案を行ったり、議員が綿密な質問を行うためにも、本様式のような事業別政策調書が重要性を帯びます。行政側負担を考慮しつつ、事業別政策調書を充実した内容にするため、議会と行政が協議し、行政側に作成させることが、必要となります。その場合、議会事務局職員の今までの(行政)経験に照らした助言も、事務局の役割として重要になってくるでしょう。行政の行動様式を熟知する職員が、議会の立場で職務を遂行することが大切なのです。

〈北海道福島町議会の事例〉

「議会による行政評価(事務事業評価)要綱」に基づき、決算審査特別委員会において、議会基本条例10条2項で規定する議会による行政評価・事務事業評価の場と位置付け、各事務事業について議会の評価を示し、チェック機能を強化するとともに、翌年度の予算へ反映。

平成29年度の議会評価に当たっては、平成28年度決算における町が評価対象とした71の事務事業(町部局44、教育委員会部局27)について、総務教育、経済福祉両常任委員会において評価していますが、そのもととなるのは、町部局によりまとめられた「政策等調書・総合計画事業進行管理表」です。町・議会の各最終評価にかい離が生じているケースもあり、議会は管理表をもとにチェック機能を十分に果たしているといえます。

指定都市の行政区常任委員会の設置は可能だ!

指定都市の行政区では、特色ある施策や事業等に取り組んでいますが、議会と区行政との関係規定があるのは、議会基本条例に基づき、区づくり推進横浜市会議員会議を設けている横浜市について聞き及ぶ程度です。

指定都市の行政区は、それ自体がひとつの自治体としての人口規模を有しています(平成27年10月現在、最小人口は浜松市天竜区の3万301人、最大人口は横浜市港北区の34万4,172人)が、地方自治法上、特別地方公共団体である東京都特別区(23区)とは違い議会を設置できません。したがって、区行政に対して、住民の声の適切な反映という点で議会の果たす役割は十分とはいえません。

こうした中、平成25年6月25日、第30次地方制度調査会(以下「第30次地制調」といいます)が、大都市制度の改革等に関する答申を内閣総理大臣に提出しました。答申では指定都市制度に関して、「〔総合区など〕新たな区の位置付けを踏まえ、区を単位とする住民自治の機能を強化すべき」とした上で、「一又は複数の区を単位とする常任委員会を置き、区長の権限に関する事務の調査や区に係る議案、請願等の審査を行うこととすべき」との内容も盛り込まれました。

一方、同年6月3日開催の第30次地制調第35回専門小委員会や、翌平成26年2月6日の国への要望では、指定都市議会側から、答申内容とは逆に、「区への常任委員会設置は各都市の自主的取組みに委ねるべき」旨の主張が行われ、平成26年第186回国会の改正地方自治法の審議で総務大臣は、「必置については見送り、議会の自主的判断に委ねる」との答弁を行っています。

平成26年4月24日の衆議院総務委員会参考人質疑では、第30次地制調会長であった西尾勝さんが、市議会内に、区選出市議会議員を構成員とし、一又は複数の区を単位とする常任委員会を設置することが現状実現可能な案としたことや、現行法でも条例により区単位の常任委員会設置は可能なので各団体の賢明な判断に期待していることを述べています。

各行政区が一自治体並みの規模を有している以上、議員の立場からは、「市民の代表」としての役割に加え、選出された行政区の実情や課題を把握し、住民の声を区行政に反映させる役割も重要です。現実には、行政縦割りの常任委員会では行政区を面的に捉えることができません。

本庁組織が、各分野ごとに縦割りで、行政区において事業・政策を執行し、あるいは、本庁組織のルールに基づいて行政区が事務・事業を執行するため、行政区ごとの主体性が見えてきません。議会が、横割りの役割を果たす区の常任委員会を設置することで、区行政を総合的に俯瞰(ふかん)・チェックするという面的な捉え方をすることが、各行政区での事業・政策のプライオリティをつけることにつながります。このことにより、行政全体の対応も、必然的に変わっていかざるを得なくなります。

川崎市では平成28年度からの現総合計画の第2期実施計画(平成30年度~)の中で、7つの行政区ごとに区計画を策定し、各区が現状と課題、計画期間中の取組み等を盛り込むなど、行政側の取組みを進めています。議会側も区常任委員会設置により、よりチェック機能を果たすことで、行政全体の対応を変えていくことにつながり、結果として市民福祉向上につながるものと考えます。

(『自治体法務NAVI』「とっても身近な自治体法務シリーズ」2018.8.15号より転載)