2018.09.10 選挙

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律〜成立までの流れと論点〜

Ⅳ 今後の取組みについて

最後に、政治分野における男女共同参画の現状を踏まえて、この法律制定後の取組みのあり方について、立法に携わった関係議員の認識を紹介する形で、一言触れておきたい。

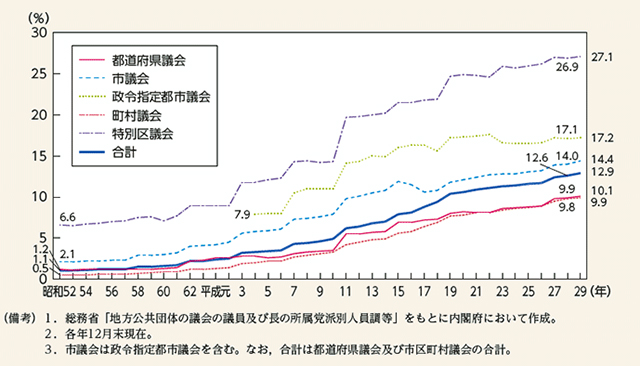

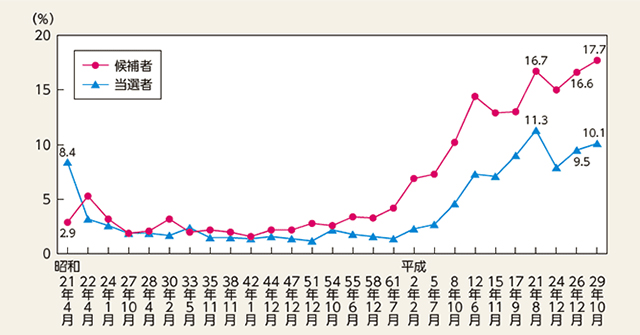

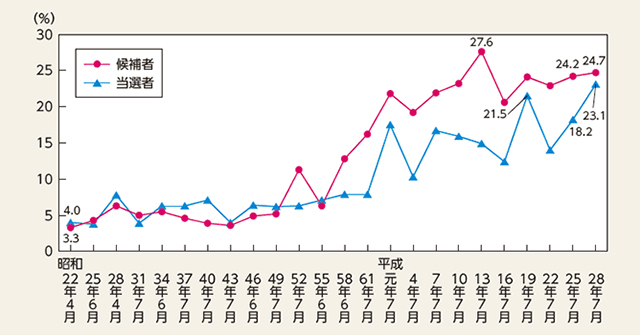

平成30年2月現在、国会議員に占める女性の割合は、衆議院10.1%、参議院20.7%である。候補者に占める女性の割合を見ても、昨年10月の衆議院議員総選挙においては17.7%、平成28年7月の参議院議員通常選挙においては24.7%となっている。地方議会においては、平成29年12月末現在、女性の割合が最も高い特別区議会で27.1%、政令指定都市の市議会で17.2%、市議会全体では14.4%、都道府県議会は10.1%、町村議会は9.9%となっており、都市部で高く郡部で低い傾向にある(図3〜5参照。以上のデータについては、「平成30年版男女共同参画白書」による)。

図3 衆議院議員総選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移

図3 衆議院議員総選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移

図4 参議院議員通常選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移

図4 参議院議員通常選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移

この法律は、このような現状を踏まえて、政治分野における男女共同参画の推進を加速させる必要性が強く意識され、制定に至ったものである。しかしながら、「理念法」であるがゆえに、政党などの各主体に対し、具体的な法的義務を課することは行っておらず、その意味ではこの法律の理念・原則がどのような形で現実のものとなるかについては、今後の各主体の取組みいかんに関わることとなる。こうした今後の取組みのあり方について、断片的にはなるが、法制定の過程での関係議員間等のやりとりの中で認識が示されていた点をいくつか紹介したい。

① 各政党による「自主的な取組み」(4条)の内容が、政治分野における男女共同参画推進の鍵となるというのが、立法に関係した議員共通の認識である。当該取組みの内容については、各政党において創意工夫をしながら自主的に考えていただくものではあるが、その際には、各党・各会派の合意の下、立法府の意思でこの法律が制定されたという事実の重みと、各政党における取組みの状況が選挙における有権者の判断の資料となり得ることを、十分に理解されることが、法制定の趣旨にかなうものであるといった認識が示されていたところである。

② この法律の制定に当たり、議員連盟関係議員の間では、地方議会における男女共同参画の推進の重要性について認識が共有されていたところである。地方議会における男女共同参画の推進状況については、各地域により様々であり、どのようなことが障壁になっているのか、しっかりとした実態の把握がまずは必要との指摘がなされていた。

関連して、地方議会については、政党に所属する議員の割合が国会議員ほど高くはなく(総務省によると、平成29年12月31日現在、都道府県議会議員のうち無所属議員の割合は19.2%、市区町村議会議員のうち無所属議員の割合は70.6%とされる)、無所属の候補者については、政党による自主的な努力(4条)の規定が直接及ぶものではないことに留意する必要がある。この点、特に地方議会においては、女性を含めたより幅広い層が議員や候補者となりやすい環境の整備や、各地方議会における先進的な取組みを紹介すること等が、無所属の議員や候補者を対象に含み得る施策という意味でも、重要となるものと考えられる。なお、女性を含めたより幅広い層が議員や候補者となりやすい環境の整備については、昨今議論されている地方議員へのいわゆる「なり手不足」への対応とも共通する面があるとの指摘があったことも付言しておきたい。

③ 男女の役割分担について伝統的な考え方を含めて様々な意識がある中、政治分野における男女共同参画に関しては、関係者の間でも様々な考え方があるのが実情である。このような状況の中で、この法律の意義について幅広い理解を得ていくためのポイントとしては、2条2項及び3項の解説で述べたように、この法律が、女性のみを一方的に対象とするものであったり、女性を一方的に優遇するようなものではないこと、すなわち、男女が社会の対等な構成員として、その持てる力を政治分野において十分に発揮していただくことができるように、男女をともに応援するという考え方に立っている旨を十分に説明していくことが、必要かつ有益との認識が示されていたところである。

以上、様々な点を述べたが、ここに述べた点に限らず、国、地方公共団体、政党等それぞれの工夫により、この法律の趣旨を踏まえて多様な取組みが行われることが、関係議員共通の期待である旨を最後に紹介し、本稿を終えることとしたい。