2018.09.10 カテゴリー

第3回 自治体議会への多様な住民参加は、住民の声を多面的に吸収する

北海道自治体学会会員/同学会議会技術研究会共同代表/札幌市職員 渡辺三省

自治体議会の住民参加の動向

第1回では、議会基本条例を契機に、二元代表制における議会改革が深化してきたこと、第2回では、政策活動の多様性と議会事務局の役割について述べました。今回は、住民参加の大切さについて考えたいと思います。

NPO法人公共政策研究所の調査(2017年11月6日現在)によると、北海道内では180自治体中、議会基本条例施行は38自治体(21%。全国では、1,765自治体中797自治体で45.2%)となっています。38自治体のうち、半数の19自治体について、「住民参加」に関して規定されている項目(議員研修も住民との関わりを規定している場合は含む)を、ざっと整理したのが下表(11項目)です。

道内の先進議会である、栗山、福島、芽室、浦幌の各町は、住民参加に関して7~9項目の規定があります。一方、市の場合には、1~3項目にすぎず、傾向としては、小規模の自治体ほど住民参加に対し積極性が見られます。

地方自治法による制度と議会基本条例による制度

ここで、住民参加のあり方として、地方自治法に基づく参考人や公聴会制度、議会基本条例に基づく各自治体議会独自の制度について比較します。自治体によっては、法で整備されている前者を適切に運用すべきで、後者の制度に優先すべきとの意見もありますが、第2回で、議会の政策活動は多様であると述べたのと同様、議会の住民参加についても多様であっていいと考えます。

全国市議会議長会・全国町村議会議長会の平成28年中実態調査によると、公聴会は1市、参考人は229市・54町村(本会議・委員会を合わせた延べ数)、議会報告会は442市・369町村で実施となっています。いずれにしても住民参加の取組み自体が重要で、多様な住民参加が議会の多様な政策活動に結びつくのです。

住民参加はどうあるべきか

議会にとっての住民参加はどうあるべきでしょうか。議会報告会を例にとってみましょう。

昨今、自治体議会によっては、議会報告会に関する悩みが聞かれます。「会場に人が集まらない」、「同じ人ばかりが来る」、「政策執行は首長だから、議会に物を申しても仕方ないという住民の声がある」などです。北海道初の議会報告会を行った栗山町の開催要領には、「議会が住民に信頼され民主的なまちづくりを実現し、効率的な行財政運営を図るには議会と町民との連携が重要である。(中略)本議会では、議会の監視機能や政策提言活動など議会活動(委員会活動を含む)の状況を地域に出向いて町民に直接報告・説明し、町政に関する情報の提供に努める。さらに、議会活動に対する批判や意見、町政に対する提言などを直接聴取する機会とし、本町議会の機能を高め、活力ある発展に資する趣旨で開催する」とあり、ここに議会の役割が凝縮されています。現在も、同町の議会報告会には、12会場で約250人の住民参加があり、開催の意義は大きいと感じます。まさに「継続は力なり」です。

議会として、どういう経緯で物事を決定したかは、合議制機関としての議会の役割や使命を説明する上で大切なことであり、総花的でなく、特定課題のテーマについて議会報告を行うとか、ワールド・カフェのように住民の参加意識を増すような取組みも増えてきているようです。また、住民参加により何を実現するかでその手法も多様です。住民からの意見を政策につなげていくのであれば議会モニター制度もあり、そして、議会モニターが育ち、議会への関心が高まれば議員のなり手不足対策にもなります。後述の芽室町にその可能性を感じます。

住民参加の具体例

それでは、北海道十勝地方の芽室町と浦幌町という、2つの議会の事例について触れたいと思います。ともに、先進的で、総合的な議会改革を進めている自治体です。

ここでは、総論から見た住民参加(芽室町)、特定のテーマに着目した住民参加(浦幌町)を取り上げます。

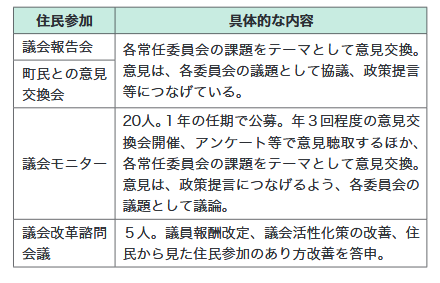

芽室町の主な住民参加については、次のとおり整理できます。議会として総合力を発揮しているといえ、早稲田大学マニフェスト研究所2017年度議会改革度調査でも4年連続総合1位となっています。

基本的な認識として、住民参加は進めるべきという議会の姿勢が大きいといえます。そこから、多様な住民参加の取組みが出てくるのであり、また、改善点を意識するものです。芽室町の場合、議会内の取組みとして年度ごとの「議会活性化計画」により、総合的に推進(改革)するとともに、各論では、議会報告会に加え、住民参加の議会改革諮問会議や議会モニターなどにより、住民の視点で提言(改善)していくという取組みもあります。これらの取組みの中から、ワールド・カフェの手法の導入や、多様な世代の住民参加の促進にもつながるなど、多くの住民の声が議会に伝わるよう複数のルートの確保、対応のきめ細かさにつながってきているものといえます。

次に、浦幌町の住民参加については、「防災」に着目したいと思います。議会が町長への政策提案につなげるまでの住民参加の対応です(平成29年1月から)。

① 商工会役員や農協役員との間で、「一般会議」を開催し、町の防災体制に関し意見交換を実施

② 町民との意見交換の場である「まちなかカフェDE議会」において防災体制の意見聴取を行うとともに、アンケートに記入してもらいながらの意見聴取

③ 「まちなかおじゃまDE議会」における消防団員との、団員のなり手不足・防災体制についての意見交換

④ 「防災アンケート調査」として、議会だよりにアンケート用紙を折り込んで配布し、記入の上、返送してもらう、まちなかカフェ DE議会時にアンケート用紙に記入してもらう、各議員がアンケート用紙を持参して町民に記入してもらう、3つの方法でアンケートを実施

⑤ 「議会モニター会議」においてモニターとの意見交換

その上で、これらの意見を合同常任委員会による所管事務調査と政策提案書作成作業に反映させる段取りとなります。この後、平成29年9月、議会が町長に政策提案を行い、町長が町政執行方針に基づき、平成30年3月、平成30年度予算の消防費に、防災倉庫実施設計委託料、地域防災計画等策定委託料、防災用備蓄品費等2,000万円程度の予算を計上しています。

両町に対する分析の仕方は、総論と各論の違いはありますが、例えば、両町とも、議会報告会といった1つの住民参加の手法にばかり頼るのではなく、多様な住民参加の手法を取り入れ、それぞれの手法を補完し合うことで、住民の声を多層的に収集しています。1つの取組み(議会報告会など)が 隘路 ( あいろ ) に陥っていても、全体として議会への回路はつながっていることが大切なのです。

このように、多様な住民参加を進めていく上で、議会事務局の協力・支援は欠かせません。各制度の設計には、議会事務局の知見も大切な要素となります。

(『自治体法務NAVI』「とっても身近な自治体法務シリーズ」2018.7.15号より転載)