2018.08.10 カテゴリー

第2回 自治体議会の政策活動は多様であり多元的である~そのために議会事務局がなすべきこと~

北海道自治体学会会員/同学会議会技術研究会共同代表/札幌市職員 渡辺三省

自治体議会の役割と現状

昨今、自治体議会の間では、立法活動の必要性が強調されていますが、改めてこのことを考えてみます。

日本国憲法では、41条で国会は国の唯一の「立法機関」(law-making organ)、93条で自治体議会は「議事機関」(deliberative organs)と規定されています。

確かに、地方自治法では議員(12分の1以上)や委員会の議案提出権が規定されていますが、議事機関と位置付けられるからには、合議制機関として討議が期待されているのだと今更ながら思うのです。

全国928の町村議会では、執行機関の職員数との比較で、1町村当たり議員定数が12.1人、うち事務局設置922町村議会の1町村当たり職員数が2.5人と圧倒的に少なく、立法活動を担うには心もとない状況にあります(全国町村議会議長会「第62回町村議会実態調査結果」)。また、全市議会の「政策的条例」については年間100件と、1市当たり1件にもなりません(全国市議会議長会「平成28年度市議会の活動に関する実態調査結果」)。

議会の活動は、立法活動を行っていく上で非常に厳しい環境、状況にあるといえます。

議会の政策活動は多様で多元的なのである

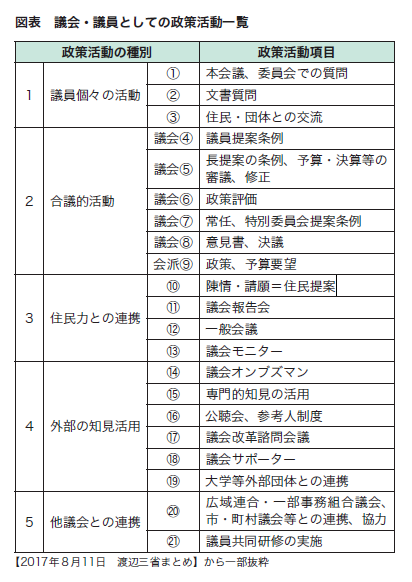

私が共同代表を務める北海道自治体学会議会技術研究会では、議会の「多様で多元的な政策活動」について研究を行い、政策活動を、「議員個々の活動」、「合議的活動」、政策課題の発生源にもなり得る「住民力との連携」及び「外部の知見活用」、そして「他議会との連携」の5つの活動分野・21の項目に分類・整理しました。詳細は、図表「議会・議員としての政策活動一覧」をご覧ください。

これらの政策活動は、自治体の課題解決のため、政策課題を争点として類型化→公共政策として標準化→政府政策を制度として定型化→政府政策の開発・革新という循環の中で、議会の立場で解決につなげていくものです。

これらをもとに、次のとおり整理してみました。

① 議会の立法活動については、主権者の住民がそれを第一に望んでいるのか、まずは、長に対して十分チェック機能を果たし、解決すべき課題について、合議制機関としての討議により公開の場で争点化を図ることが、「基本的なあるべき姿」ともいえる。

② チェック機能の十分な発揮により、長への「質問」、「提案」、「提言」、「決議」等、そして必要によっては「立法」が行われていくことになる。これらを総称して多様な「政策活動」と捉えるべき。

③ 小規模自治体議会にとっての立法活動は、ハードルが高い一方、それ自体は政策手段のひとつにすぎず、①や②のように、多様な政策活動があることの理解が必要である。政策活動の主体(議員個々に、議会として、会派として、あるいは、住民力、大学やNPO、他議会等との連携など)が多元的であることの確認も必要。

このように、政策活動上の「道具立て」は豊富化されており、立法活動が議会のレゾンデートル(存在価値)につながるということでは必ずしもありません。「議事機関」の意味を、議会・議会事務局はもう一度反すうしてみると、活動の視野は広がるように思います。

議会事務局がなすべきこと

では、議会事務局は何をなすべきでしょうか。地方自治法104条により、議長には議会の事務統理権があり、138条7項には「事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する」とあります。しかし、議会が合議制機関であることを踏まえると、首長と職員の関係以上に、事務局は議会との間で難しい関係が求められます。

一方、議会・議員が議会事務局によって支えられているのも事実であり、議会と事務局が、いわゆる「チーム議会」となって対応していくことが必要です。そのためには、上述のように政策活動が日常的に広く行われていること、議会基本条例の有無にかかわらず、政策活動を行う余地が多々あること等について、また、条例を提案(立法活動)することだけが政策活動ではないということについて、議員の皆さんに理解していただくことが重要です。これらにより、住民参加、住民との連携で行い得る活動も多様であることが理解していただけるはずです。

また、議会事務局は、ありとあらゆる情報収集に向けて、常にアンテナを張り続けることが大切な役割です。個々の議員の間では、情報の収集格差が出てくるはずであり、合議制機関としての議会全体に伝わるよう情報提供を行わなければなりません。この中には、他の自治体議会の情報も含まれます。先進的な議会に学び、あるいは、切せっ磋さ琢たく磨まして、議会間のレベルアップを図ることが必要です。そのためにも議会事務局としての役割が重要になってきます。ここでは、4つの事例を取り上げます。

(1)北海道栗山町~議会基本条例の制定

議長からの指示により、議会事務局職員が情報収集に全力を挙げた結果、北海道自治体学会議会基本条例試案を参考とし、専門的知見の活用も行った上で、2006年5月、全国初の議会基本条例を制定した。

(2)北海道白老町~通年議会の開催

2008年6月の全国初の通年議会導入に当たり、2004年の地方自治法改正(定例会の回数(年4回以内)に係る制限の撤廃)の情報を議会事務局職員が収集・提供し、2007年6月からの試行を経て本格実施した。

(3)北海道芽室町~議会基本条例の制定

後発自治体の強みを生かして、議長の指示のもと、議会事務局が積極的に情報収集し、専門的知見の活用も図るなどして、全国一といわれるほどの多様な仕組みを盛り込んだ議会基本条例を2013年4月に制定した。

(4)横浜市~市会ジャーナルの作成

議員の政策提言等検討や議会審議等の議会活動を積極的にサポートするため、市政の重要課題等について議会局の視点から年10回以上作成・発行。「女性の就労支援」、「認知症対策」、「議会調査権」など。

このように、議会事務局の役割が十分に果たされているケースが至るところで見受けられます。一方、議会事務局が対応し得る領域は、おのずと限界があるのも確かです。

栗山町議会基本条例制定直後、他自治体からの視察時における議会側の説明対応が、その場にいた私にとって今でも鮮明に記憶に残っているのですが、議長以下議員が説明に臨み、事務局が補佐する態勢となっていました。

昨今、議会事務局職員が、前面に出て議会改革を語るケースも見受けられますが、当然のこととはいえ、議会を構成する議員こそが発信することが重要で、議会事務局は、議会を支えるため、常に多方面からの情報収集、そして、適切な情報提供に努める姿勢が必要です。

(『自治体法務NAVI』「とっても身近な自治体法務シリーズ」2018.6.15号より転載)