2018.03.12 予算・決算

第2回 修正案作成だけで油断は大敵!

人口30万人を超える自治体議会議員 木田弥

本連載の前回記事などを参考にしていただき、予算の修正案(以下「修正案」という)作成までこぎつけたとしよう。しかし、それで安心してはいけない。修正案に合わせた表決の諮り方をしっかりと確認しないと、せっかくの修正案もなかったことにされてしまう。実際、筆者も、危ういところで、修正案が実質的に否決されてしまうところだった。そういった問題が発生するのも、それだけ議会での予算修正が少ないということである。我がT市議会の平成29年の予算修正も10年ぶりであった。10年前よりさらに以前に修正案が可決されたのは平成2年であり、今から28年前である。

表決の手続は、法律や条例で大まかにしか定義されておらず、より具体的な方法となると、曖昧な点が多い。いくつかの文献を当たってみたところ、細かく突っ込んで記述されているのは、全国町村議会議長会による「町村議会の運営に関する基準」であった。同基準には、修正案の表決方法について詳細に記載されている。ただし、この内容も、後ほど述べるように、修正案の形式によっては適用できない場合もある。また、香川県坂出市議会のホームページには、修正案の採決に関する原則が、「全国市議会旬報より引用」との断り書きが付されて掲載されているので参照されたい(http://www.city.sakaide.lg.jp/site/gikai/ara21.html)。

予算特別委員会への修正案の提出と諮り方

前述の「町村議会の運営に関する基準」と、我がT市議会での予算修正事例から、基本的な修正案の諮り方をおさらいしておこう。ちょうど来年度予算を審議する時期なので、予算特別委員会(以下「委員会」という)における修正を例とする。

委員会への修正案の提出は、1人から可能である。一方、本会議への修正案の提出は、団体意思の決定なので、議員定数の12分の1以上の発議者及び賛同者が必要になる(地方自治法115条の3)。委員会への修正案の提出は、討論開始前までに委員長に提出すればよい。委員会で修正案が可決すれば、委員会としての機関意思の決定となる。

ここで、委員会での修正案の諮り方を確認する。なお、修正案は、1件しか提案されていない場合とする。まず、修正案を提出した委員から修正案の説明がなされ、それに対しての質疑が行われる。続いて意見を求め、その後採決に入る。採決では、最初に修正案について諮る。①修正案が可決された場合、修正案を除く原案について諮る。②修正案が否決された場合には、原案について採決する。

②については、標準市議会会議規則77条3項で「修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる」と記載されている。ところが、①の「修正案を除く原案について諮る」ことについての記載は、標準市議会会議規則にはない。「町村議会の運営に関する基準」100項には、「まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する」と記述されている。この①がなぜ必要か、改めて確認する。修正案に対する議員の表決態度は、棄権の場合を除き、おおむね次の4つに分類できる。

イ)修正案に賛成、修正案を除く部分に賛成

ロ)修正案に反対、原案に賛成

ハ)修正案に賛成、原案に反対

ニ)修正案に反対、原案に反対

イ)は、全体の予算案の一部分だけの修正を求める立場である。ロ)はそもそも原案全てに賛成であるが、修正案が通ってしまった場合は、残りの部分は当然賛成となる。ハ)は、修正案には賛成だが、それ以外の部分に反対の事項がある場合である。もし仮に、修正案のみを諮り、残りの部分を諮らなかった場合、ハ)の立場の場合は反対を表明する機会を失してしまうことになるので、残りの部分を諮る必要がある。

諮り方の選択は修正案の形式による

ここまで一通り説明してきたが、この諮り方が成立するのは、修正箇所だけを取り出して修正案を提示する、ポジティブリスト形式の場合だけであると、あえていいきってしまおう。もし、予算案の修正箇所を二重線で訂正して表現するネガティブリスト形式であれば、その形式からして、修正部分とそれ以外を区別せずに一括して提案していると解釈されてしまう場合がある(修正案のポジティブリスト形式、ネガティブリスト形式については、連載第1回(2018年2月26日)参照)。

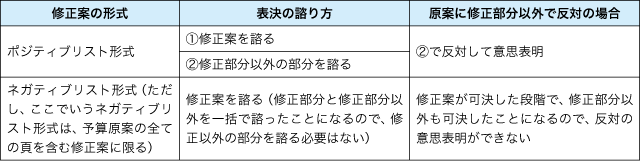

よって、ネガティブリスト形式による修正案の場合、修正案に賛成した時点で、修正案を除く部分も賛成するという、イ)の立場に立つことになる。ハ)の立場で表決したい場合は、修正案はポジティブリスト形式でなくてはならない。もし、修正案がネガティブリスト形式であるなら、諮り方は修正案の賛否だけでよいということになる。この部分は分かりにくいと思うので表にまとめた。

このように、ネガティブリスト形式による修正案が可決された場合、修正部分とそれ以外の部分を分けていないのだから、修正部分賛成、修正部分以外賛成が同時表決されたことになる。全国市議会議長会の標準市議会会議規則が、この点について記述していないのも、修正案の形式によっては、修正部分以外も諮るということが一般化できないためであるかもしれない。それにもかかわらず、全国町村議会議長会による「議員必携」が、ネガティブリスト形式による修正案を例示していることは、ちょっとした誤解を生んでしまうかもしれない。実際に、いくつかの市議会における表決方法を調べたところ、表決に当たっては、修正案の形式にこだわらず、修正部分を諮り、次いでそれを除く部分を諮ることが一般的に行われているようである。それ以外の例は見いだすことができなかった。

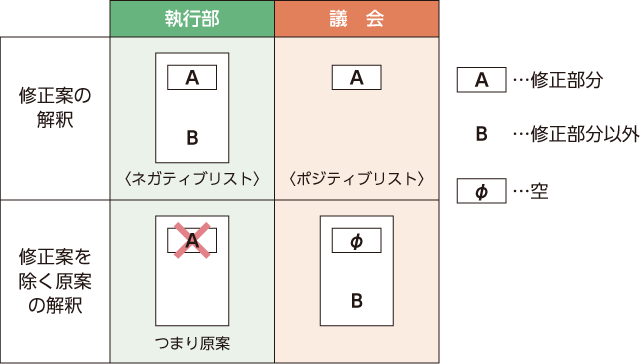

なぜ、この点にここまでこだわるかといえば、筆者が平成29年3月定例会にネガティブリスト形式による修正案を提出した際、執行部側と議会側との表決の解釈の相違によって混乱が生じたためである。表決は、まずネガティブリスト形式による修正案に対して行い、修正案は可決された。その後、修正部分以外の予算案を可決した。これらにつき、我がT市の執行部は、次のような解釈を持ち出してきた。ネガティブリスト形式の修正案であるから、修正案が可決した時点で、修正部分以外も含む修正予算案は可決したことになる。その後、修正部分以外の予算案を可決した時点で、修正していない原案を可決したことになるというのだ。もし、修正を確定したいなら、修正部分以外の予算案は否決するべきであったという。

文言はともあれ、執行部としては、最初に諮ったのは修正案で、次に諮ったのは原案である、という解釈だ。もし、最初に修正案、次に原案と議長が諮っていれば、より正確であるし、修正案に賛成している議員も原案に反対したことであろう(可を諮ることが会議原則なので、こういう諮り方は考えにくいのであるが)。