2017.11.27 議会事務局

第17回 議会事務局の新たな役割――議会との二人三脚による住民自治の進化・深化――(上)

2 議会事務局の変容を踏まえた制度の確立

(1)新たな議会事務局の役割

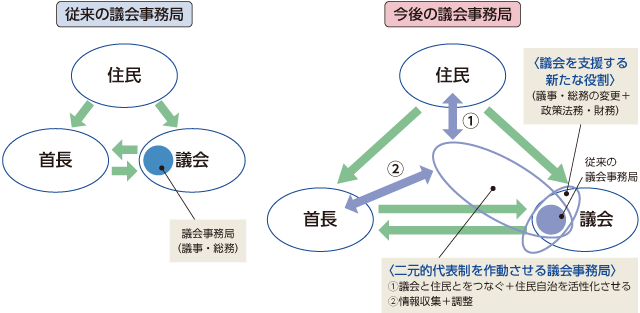

議会の役割の変化を踏まえて、それに即した新たな議会事務局を構築するために、議会支援と二元的代表制の作動という2つの視点から、その役割と課題を探ることを提案した。この点を補足しておきたい(図参照)。

従来の議会事務局の役割は、議会の狭い役割に即して、あくまで議会運営をスムーズに行うことに主眼が置かれていた。総務と議事(従来の議会に即した)に特化した役割である。

それに対して、新たな議会事務局は、2つの方向で領域が拡大し、質も大幅に変わる(図の従来の議会事務局の役割に重なるが、そこにはとどまらない円)。

議会を支援する役割は従来と同様であるが、一方で、量質ともに変化する。総務は、全国的な議会改革を視野に入れたものも含むし、議事は新たな議会運営を行う議事に転換する。また、政策法務・政策財務の機能を併せ持つことになる。加えて、会派間調整、委員会間調整及び議長・副議長の支援の役割も担う。ここでは、「待ちの姿勢」も重要ではあるが、それらを担えるようにするためには、積極的な研修やネットワークの構築が必要となる。

他方では、二元的代表制を作動させる議会事務局としては、議会内活動ではなく、むしろ議会外の活動が重要である。まず、住民との関係では、議会の情報提供の充実(議会だより、ホームページ、フェイスブック等)、議会への住民参加の充実(陳情・請願の開放的窓口、傍聴のしやすい環境づくり等)、市民教育・主権者教育の充実(出前授業、議会図書室の充実等)などを積極的に担うことを想定するとよい。「住民との架け橋」論(吉村慎一氏)につながる活動である。また、首長・行政職員との関係では、情報収集や政策・監視の調整などの役割を担う。

議会活動が増大すれば、これらの役割も増大するし、質的にも転換する。従来の行政からの提案ありきではなく、議会側からの政策提案の実現のためのものも含まれる(議員提案条例など。なお、実現に当たっては、執行機関を超えて警察等の外の機関との調整も含む)。

(2)新たな議会事務局の拘束と独自性

新たな議会事務局を創出する上でも、確認しておかなければならない論点がある。議会支援と二元的代表制の作動という2つの視点双方からいえることは、議会事務局の構造・制度に由来する〈拘束〉と〈独自性〉の両側面があるということである。

1つは、議会事務局は議会に設置され、それを支援する目的があるが(拘束の側面)、独自性も有する。議会事務局職員の任免権は議長にあり、指揮命令系統も明確である。もちろん、(注意していただきたいのは)議会事務局長は議長の「命を受ける」ことになっているが、他の議会事務局職員は上司の指揮を受けることになっているのであって、議員個人の秘書ではない。また、議会、正確には議長の個々の指示だけで新たな議会を創り出せるわけではない。独自の活動が必要になる。そこで、議長指示に即したメニューの提案も必要ではあるが、指示がなかったとしてもチーム議会事務局としての提案も必要である。

なお、議会事務局が議会を支えることを超えて議会を統制(指示)しているのではないかと思われる議会もないわけではないが、問題外であるし、また議会事務局長が特定のある会派と癒着している議会も同様に問題である。

もう1つは、選挙で選出されるのが議員、議会に設置されるのが議会事務局であり、それを担うのが議会事務局職員であるが、職員であるがゆえに保持する継続性に独自性があるといえる。選挙という正統性を保持しているのは議員であり、議会事務局の業務は事務局との関係でいえば議長に起源がある。だからといって、議長の指示だけを受けて動くわけにもいかない。それは、専門的知識の有無という意味ではない(それだけであれば議員にも専門性はあると考えている)。議員は良くも(しっかりとした成果を出すために任期を意識する)、悪くも(次の選挙を目指すだけという意味)、任期4年を想定して活動するのに対して、職員には継続性がある(この継続性が時に出向先に戻ることを想定して様々な活動の躊躇(ちゅうちょ)につながる場合もあれば、地域に根ざすという継続性を有する場合もある)。ここに、議会事務局論の難しさがある。

この制度上の議会事務局の〈拘束〉と〈独自性〉との関係が常に意識されなければならない。議長の指示、議会の指示だけで動くわけではないということである。議会事務局職員からの提案があるとともに、様々な活動を議員と議会事務局職員が協力して行う。政策法務・政策財務に関しては、「待ちの姿勢」に力点が置かれることになるが、新たな議会運営を創り出すに当たっては、より広い視点からの議会事務局発の提案も必要である。時には議会改革や政策提言・監視について議員と議会事務局職員が異なる意見を持つこともあるだろう。そこに、発展が生まれる。一方通行の指示(この場合、議員・議長の指示)だけでは発展はない。ここに、車の両輪論が生まれ、それを深めれば協働論に到達する。その場合でも、チーム議会事務局として対応する必要がある。そのミッションが、広い意味での議会の支援であるが、今そこにある議会だけではなく将来の議会の支援でもある。こうすることで、議会事務局には常に緊張関係が生じる。その解決のためにルール化・制度化を検討する必要がある(後述「もう一歩」参照)。

(1) これらの研究会、ネットワークを踏まえて、現場の議会事務局職員経験者が議会改革や議会事務局のあり方を提言していることも新たな動向である(香川・野村 2015、清水 2017、高沖 2016)。議会事務局に関する著書は、従来自治省(現総務省)か全国の議長会職員(加藤 1998、2000、野村 1993)によるものがほとんどであったからである。なお、いわゆる研究者による議会事務局論はほとんどない。筆者は、その重要性を理解しつつも、議会改革の一環として位置付け、論評している(江藤 2011、2012)。

(2) 山梨県では、議会が流会して当初予算が審議未了になり、専決処分が行われた(2016年3月)。これをめぐって、100条委員会が設置され、議長、議会運営委員会委員長とともに、議会事務局長が証人喚問を受けた(江藤俊昭「前代未聞の2つの出来事」『自治日報』2016年9月29日付)。大きな問題を引き起こした前議会事務局長が退職後に有力議員の選挙運動(県議辞職後の参議院議員選挙)を担ったことを見れば、政治的信条や運動は自由だとしても、現職時代から密接な関係がつくり出されていたのではないかと勘ぐりたくもなる。

〔参考文献〕

◇今村都南雄(2012)「改正自治法(2011年)の間違った解説」『自治総研』2012年4月号

◇江藤俊昭(2011)『地方議会改革――自治を進化させる新たな動き――』学陽書房

◇江藤俊昭(2012)『自治体議会学』ぎょうせい

◇江藤俊昭・中村健(2016)「議会事務局新潮流①~⑥」『日経グローカル』No.290~300(4月~9月(すべて下旬号))

◇香川純一・野村憲一(2015)『自治体の議会事務局職員になったら読む本』学陽書房

◇加藤幸雄(1998)「議会事務局と図書館の整備・充実」佐藤竺・八木欣之介編『地方議会活性化ハンドブック』ぎょうせい

◇加藤幸雄(2000)「議会事務局――その実態と改革――」大森彌編著『分権時代の首長と議会』ぎょうせい

◇清水克士(2017)『自治体の仕事シリーズ 議会事務局のシゴト』ぎょうせい

◇高沖秀宣編著・議会事務局研究会著(2016)『先進事例でよくわかる 議会事務局はここまでできる!』学陽書房

◇チューリップテレビ取材班(2017)『富山市議はなぜ14人も辞めたのか――政務活動費の闇を追う――』岩波書店

◇野村稔(1993)「政策立案、決定機能と議会事務局、図書室の充実」西尾勝・岩崎忠夫編『地方政治と議会』ぎょうせい

〔附記〕議会事務局職員の方、及び議会事務局研究会・議会事務局実務研究会等のメンバー等との意見交換を踏まえている。なお、江藤・中村(2016)の江藤執筆部分を中心に修正・加筆している。