2017.07.10 コンプライアンス

第1回 政策を伝えるために著書を配っても大丈夫!?

Q3-1

●争点1《寄附の禁止》について

本設問の「私」は選挙に当選し公職者となっていますから、「公職の候補者等」に当たり、選挙区域内のA市の住民に対して寄附をすることはできません。

そして、上記Q1−1の解説で述べたとおり、自身の著書を配ることは寄附とされるため、本設問の行為は199条の2違反となります

●争点2《文書に関する制限》について

本設問では、著書の配布が問題となっていますから、まず142条との関係が問題となりますが、これまで述べたとおり著書自体が「選挙運動のために使用する文書図画」と外形上明確に判別できるものではなく、同条違反とはならないと考えられます。

そこで、政策を知ってもらうために著書を配ることが脱法文書の配布とされ、146条が適用されるかが問題ともなり得ます。しかし、これについても本設問の行為は選挙運動期間外の行為ですので、同条の適用もありません。

●争点3《事前運動の禁止》について 自身の政策を知ってもらうための著書の配布は、通常の政治活動としての意味を持っていると考えられますが、特定の選挙の直前に集中的・大量に行うなど、その選挙における自身への投票を得、当選を意図して行う等の目的・態様がある場合などは、事前運動と認定される可能性があります。

Q3-2

●争点1《寄附の禁止》について

支援者に購入の意思を確認し、まとめて一括注文して、「私」が注文者に著書を配ることは、注文した支援者がその著書の代金(定価)を支払うのであれば、本来の対価を支払っているため支援者には「財産上の利益」はありません。

そのため、本設問においては、支援者が「私」に定価分の代金を支払って著書を受け取れば、公選法の規制する寄附とはなりません。

ただ、「私」が支援者の支払う代金を受け取らなかったり長期間請求しなかったりした場合、あるいは定価から値引きして販売した場合には、無償で受け取った著書又は値引きされた金額が支援者の「財産上の利益」となるため、寄附に該当することとなります。

●争点2《文書に関する制限》について

本設問では、購入希望者の注文をとりまとめて著書の受注販売を行おうとしています。

単に自身の著書を読みたいと欲する注文者に対して販売するだけであれば、本の著者が読者に販売の取次ぎをしているだけですので、「選挙運動のため」とはいえず、142条違反の問題は生じません。

●争点3《事前運動の禁止》について

本設問における受注販売は、それだけを見れば自分の政策を知りたいとする支援者に対する単なる著書の販売と政策宣伝の政治活動と見ることができます。

しかし、受注販売が形式にすぎず、ことさら著書を通じて自身の政策をアピールし、特定の選挙での投票・当選を呼びかけるような意図のもとで行われたような場合は、選挙運動として事前運動となる可能性があります。

第1回、いかがでしたでしょうか。

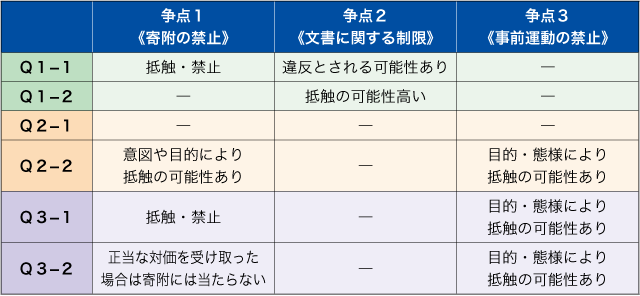

上記まとめの表からも分かるように、1つの活動でも同時に複数の公選法の規定が問題となり、同じ行為でも目的や態様によっては違法とされる可能性があることがお分かりいただけたかと思います。

なお、今回は著書ということで、本文中の解説にもあるように、142条違反や143条違反の問題は直接出てきませんでしたが、頒布・掲示するものによっては同条項違反の問題も出てきます。

公選法は、「この場合はOK」、「それはNG」と明確に基準を示してくれないため、皆さんが普段何げなくされている活動にも、実は公選法上の問題が隠れているかもしれません。しかし、知識があればそのようなリスクを下げることは可能です。

次回以降も皆さんが遭遇しやすい事例をもとに、「リスク」を下げるための実務的な知識・方法を考えていきたいと思います。