2017.04.10 公職選挙法

第3回 収入・報酬・実費弁償・弁当・飲食物の提供等

弁護士 金岡宏樹

1 今回のテーマ

公職選挙法(以下「公選法」といいます)との付き合い方を考える第3回目。最終回の今回は、収入と選挙運動に絡んだお金とモノの話です。

選挙のときにはいろいろとお金の出入りが発生し、また人やモノの出入りが増えますが、公選法が選挙運動に関する収入・報酬・実費弁償・弁当・飲食物の提供等についてどのように規定し、規制をしているのかを見ていきたいと思います。

2 収入について

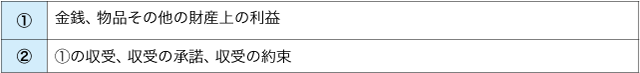

(1)公選法179条1項は選挙運動に関する「収入」について「金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう」と規定しています。すなわち、

の両方を満たすものが公選法の「収入」となります。

(2)まず、①「金銭、物品その他の財産上の利益」についてですが、一般に「収入」というと何かしらの金銭・モノを受け取る場合をイメージしますが、それよりも幅広く含まれます。

具体的には前回述べた寄附の定義と同じく、金銭やモノに限らず労務やサービスといった形のないものも含まれます。「払うべきお金を払わずにすんだ」部分があれば、それは財産上の利益=収入となり、支払の免除や無償、低廉な金額で借りることもその差額が収入に当たりますし、債務の保証を受けることも保証という利益を得たことになります。

また、党費や会費等の債務の履行としてされるものも含み、その点において寄附よりも範囲は広くなります。

(3)次に②(①の収受、収受の承諾、収受の約束)ですが、寄附とは反対に受け取ることが「収受」となります。

実際に現金やモノを直接受け取った場合のみならず、サービスや労務を受けたことも「収受」といえます。

「収受の承諾」は、受け取る側の行為だけで収受の効果が生じる単独行為をいい、遺贈(遺言によって特定の者に財産を贈ること)の場合にこれを受けることなどが挙げられます。

「収受の約束」は、上記「承諾」と違い、双方の合意により成立するもので、将来に金銭やモノ、財産上の利益を受けることを約束することであり、現に受けた段階ではなく、約束の時点で「収入」があったことになります。

(4)選挙運動に関する収入は、出納責任者が会計帳簿を作成し、寄附を含めすべて記載しなくてはなりません(公選法185条1項1号)。

さらに、最終的には選挙の収支報告書を作成して選挙管理委員会に提出することになります(公選法189条)し、違反をした場合には罰則もあります(同法246条)から、収入を漏らさないようきちんと把握することは重要な事務といえます。

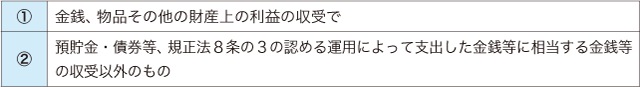

(5)政治資金規正法上の「収入」

政治資金規正法(以下「規正法」といいます)4条1項にも「収入」の規定があります。規正法で「収入」とされるものは、

になります。

公選法の「収入」の定義とほぼ同じであり、金銭・モノ以外のサービスや労務など幅広く含まれます。

公選法の規定と比べて異なるのは、「収受の約束」、つまり将来に財産上の利益を受けることを含んでいない点です。

毎年作成する収支報告書が現実の収入・支出について記載するものであるように、規正法上の「収入」には、現に受けていない金銭や利益等は含まれないのです。

【事例の検討】

以下の例は収入に当たるでしょうか。

ア 選挙に際して党から支出された公認料。

イ 選挙告示後、選挙事務所に届けられた陣中見舞いの花。

ウ 選挙運動に際して支払われる労務者の報酬について辞退を受けた。

エ 選挙運動費用として自分の預金を引き出して支払に充てた。

アからエすべて「収入」となります。

なお、イについて物品であった場合はその価格相当が収入額に、ウについては辞退を受けた額が収入となります。