2017.04.10 議会事務局

第31回 政務活動費の後払いに事務局は耐えられるか

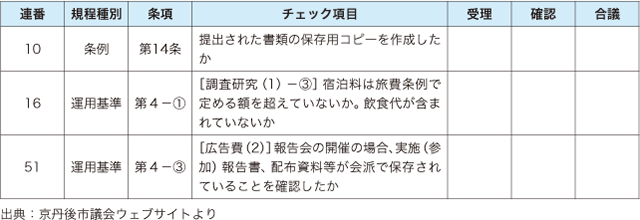

現時点では、後払い条例を運用している議会はまだ少ないのですが、条例ばかりでなく、運用面の工夫でも、京丹後市議会がとても参考になります。京丹後市議会では、まず、政務活動費運用基準を議会運営委員会決定として詳しく定めています(ここまでは、他の議会でも抜かりがないでしょう)。京丹後市議会では、条例やこの運用基準などのチェックポイントを84項目切り出してきて、その点をクリアしているかどうかの「実績報告チェックシートA」を作成しています。そして、それぞれの会派や議員について審査し、その結果を市議会のウェブサイトから見ることができるようにしているのです。イメージしにくいかもしれませんので、チェックシートAの項目を少しだけ抜き書きしておきます。

疑義が生じたものについては、「受理」の欄に「×」が入ります。その部分は、事務局が会派に確認したり、訂正を求めたりします。訂正された事項などは「チェックシートB」に記載され、これもまた、市議会のウェブサイトから見ることができるようになっています。京丹後市議会は後払いの先駆者であるだけでなく、運用面の工夫においても、ほかの議会の追随を許さない議会といえそうです。

ただ、後に続く議会は、さらに先に進めたいものです。進めたいのは事務局の負担の軽減の部分です。事務局の負担が減れば、後払いに躊躇(ちゅうちょ)している多くの議会も後に続くかもしれません。

確かに、会派や議員と事務局との間の力関係があります。「チーム議会」となることができている議会がある反面、いまだに会派・議員と事務局職員が「社長」と「従業員」との関係にある議会も多いものです。こうした議会では、「政務活動費のチェックを事務局中心で行うのは当たり前」といわんばかりの雰囲気があります。しかし、考えてみてください。報告書提出義務が会派や議員に課せられているのですから、適正化のためのチェック作業の義務は会派や議員にあるといえるのです。「使ったらちゃんとお片付けもするのよ」。子どもの頃、よくそういわれたものですが、政務活動費も望んで交付を受ける以上、必要な作業はそれを受けようとする者の手によらなければならないのです。

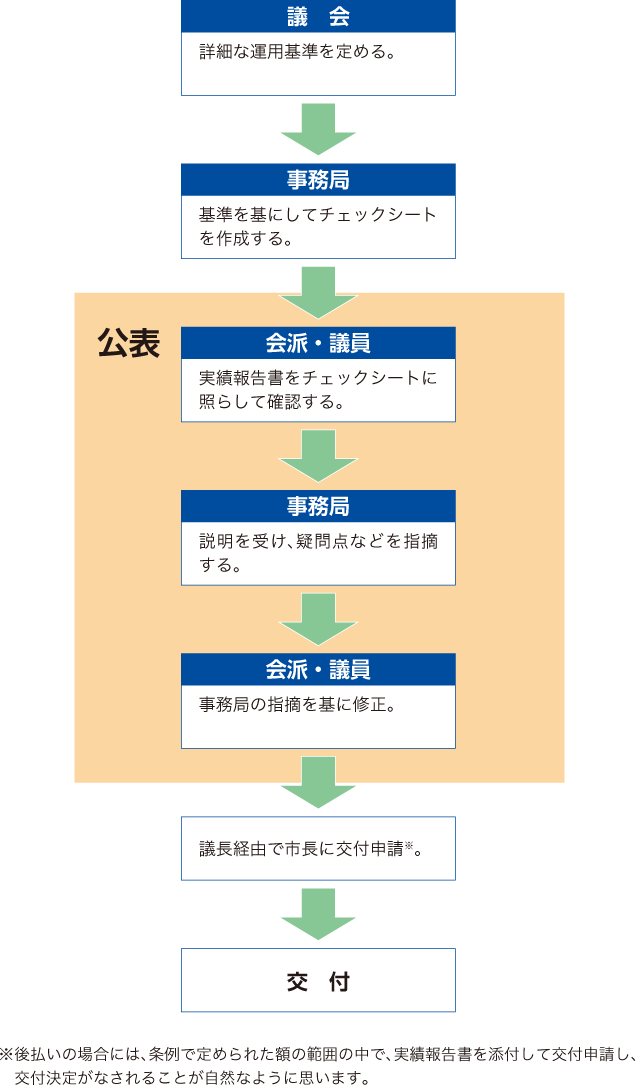

そこで提案があります。チェックシートによるチェック作業を会派・議会側にしてもらうのはどうでしょうか。事務局が作成したチェックシートを生かしながら、会派の経理責任者や議員が自らチェックをして、その結果を議長(事務局)に報告するシステムにするのです。事務局側は、議長の手足として、その説明を聞く側に回ります。説明を聞いて、不十分な場合には指摘をしますし、疑義や問題点が生じた場合には、議長が議会運営委員会などに諮って決めることになるでしょう。議長の諮問機関として第三者委員会が置かれる場合には、こうした疑義や問題点の調査・分析をしてもらいます。

チェックシートの公表は住民監視のためにも有益です。また、領収書のウェブサイト上の公表もすべきですが、これも可能な限り、会派・議員に手伝ってもらう工夫をしたいものです。こうしたことをスムーズに実現するためには、会派の役割や義務を条例上、明らかにしておくことも大事なことかもしれません。

○渋谷区政務活動費の交付に関する条例

(議長並びに会派及び議員の責務)

第2条 略

2 会派及び議員は、政務活動費の適正な執行及び透明性の確保に努めなければならない。