2017.03.10 公職選挙法

第2回 政治活動における寄附の禁止該当事例

弁護士 金岡宏樹

【目次】

1 今回のテーマ

2 何が「寄附」に当たるのか

3 政治家・後援団体側から見る寄附の制限

4 有権者・後援者側から見る寄附の制限

5 まとめ

1 今回のテーマ

公職選挙法(以下「公選法」といいます)との付き合い方を考える第2回目。今回は、マスコミなどでの報道でもおなじみ(!?)の「寄附の禁止」についてです。

ちなみに公選法等の法令上は「寄附」としており、「寄付」ではありません。意味としては変わらないのですが、せっかくですからこの機会に覚えておかれるとよいと思います。

なお、寄附の禁止については、公選法のみならず政治資金規正法(以下「規正法」といいます)でも規制がかかっていますので、本稿では両方の法律について触れていきます。ただ、これらの規制すべてを述べると、それだけで本が書けるほどの分量になって到底紙面が足りませんし、マニアックな話になってしまいますので、本稿では政治活動を通じて寄附を受け、又は寄附に関係する皆様に覚えておいていただきたい基本的事項をメインに、応用・複雑な規制についてはなるべく軽く触れる程度にとどめたいと思います。

2 何が「寄附」に当たるのか

(1)公選法は「寄附」について179条2項で「この法律において『寄附』とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう」と定義しています。

(2)なお、規正法も4条3項で「この法律において『寄附』とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう」と、「約束」がないだけで公選法とほとんど同じ規定を置いています。

さらに、規正法は同法の適用において「政治活動に関する寄附」は「政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう」ものとし(4条4項)、さらに法人やその他の団体(労働組合や職員団体等法人格のない任意団体など)の負担する党費や会費は寄附とみなす(5条2項)など公選法と少し違いがあります。

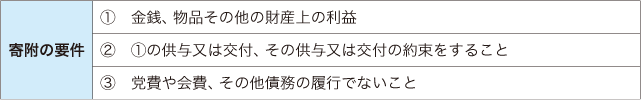

(3)以上の定義から「寄附」の要件を分解すると、以下のようになります。

①については、一般的に寄附というと、何か金銭やモノを受け渡すようなイメージを抱きますが、公選法と規正法がいう「寄附」はこれにとどまりません。

いわゆる労務やサービスといった形のないものであっても、またもらうのではなく「タダで借りる(無償の貸与)」場合であっても、財産上の利益があるとされるのです。言い換えれば、「払うべきお金を払わずにすんだ」ということがあれば該当することになります。

②について注意すべきポイントは、公選法上は現に受け渡しがなくとも、単に供与又は交付の「約束」をしただけでも寄附になるということです。

そのため、後で気づいて「まずいからこの話はなかったことに」といっても、法律上は寄附ではないといえなくなるのです。

③は消極的要件であり、これに該当するものは寄附に当たらないことになります。いわゆる対価性があるものについては「利益」があるとはいえないためです。

「党費や会費」は、あらかじめ党則や規約などで構成員の義務として定められた一定の費用の支払をいいます。そのため選挙前に特定の目的で規約もなく臨時的に会費を集めるような場合(例:職員団体の集会で、選挙告示の直前に規約にない「特別会費」として集会参加者から1,000円ずつ徴収して候補予定者に渡す)は、実質的に贈与行為と見られ、ここにいう「党費や会費」に当たらない、すなわち寄附として扱われることになり、そのように解した実例も存在します。