2016.11.10 仕事術

第4回 「専門知」と「実践知」の相互循環プロセスを通じて、政策の質を高めよう―「議会・行政主導の協働」から「民間主導の協働」へ―

2.2 Open Policy Making

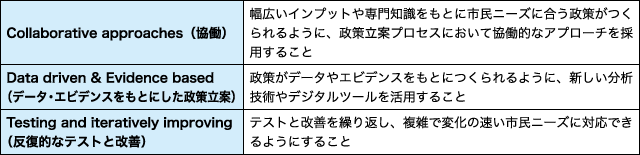

一方のOpen Policy Makingは、イギリス政府が提唱している政策立案に関する概念であるが、その原則として以下(表2)の3つを定義している(5)。

つまり、政府と市民との協働的な関係により、データ・エビデンス・テクノロジーを活用した政策立案を行うこと、そして、立案された政策は迅速にテストと改善を行い、複雑で変化の速い市民ニーズに対応できるようにすること、というものである。

では、以上の原則を条件とする政策立案を行っていくために、どのような人材が求められるのだろうか。イギリス政府は、上記の3原則とともに、Open Policy Makingを行う人材の条件として以下の7つを挙げている。

●Be open to new ideas and new ways of working

新しいアイデアや働き方に対してオープンであること。

●Be humble

自分が知っていることや知らないことに対して謙虚であること。良いアイデアが存在する場所を見つけることが政策立案者の仕事である。

●Understand the real needs of users

市民の本当のニーズを理解すること。

●Involve the public

市民を巻き込むこと。市民と一緒に活動することで、市民の雰囲気を正確に理解することができる。

●Work with experts and engage with new knowledge

専門家と一緒に仕事をし、新しい知識に関わりを持つこと。専門家の助けを借りることで、政策課題を理解したり、解決策を検討したり、仮説に挑戦しやすくなる。

●Test and use evidence to improve your policy as you go along

テストと改善の反復的なプロセスを繰り返すことで、政策をアイデアから提供可能な製品にすることができる。

●Use data to learn, prove and succeed

データは、学ぶために、証明するために、そして成功するために使うこと。データは、本当の課題が何かというインサイトを与えてくれる。

このように、Open Governmentが今後の政府のあり方を示す総括的な概念であるのに対して、Open Policy Makingは政策立案に関するより具体的な提案となっているという違いはあるものの、どちらも、議会や行政だけではなく市民や専門家とのオープンなネットワークの中で政策をつくっていくべきであり、そのプロセスにおいては、データ・エビデンスやテクノロジーを最大限に活用すべきであるという点では一致している。

これらが従来の市民参加・協働と大きく違うのは、データやテクノロジーというものを媒体にして、「議会・行政主導の協働」から「市民主導の協働」が生まれてきたという点にある(6)。一例としては、データやアプリケーションを活用して地域課題の解決を目指す市民グループ(Code for X)の活動や、選挙時のマニフェストのフォーマットを共通化し活用性を高める取組(マニフェストスイッチプロジェクト)を挙げることができる。従来の市民参加の問題として、形式的であることや行政からの押しつけであることがしばしば指摘されるが、データやアプリケーションなどの道具や、Code for Xなどの人的ネットワーク・組織は、そのような問題を解決しようとしている。

3 Open GovernmentやOpen Policy Makingがなぜ必要か

現代の政策立案において、Open GovernmentやOpen Policy Makingがなぜ必要か。それは、つまるところ、今の議会や行政の政策立案プロセスが「正当性」と「正統性」という「2つのせいとうせい」を十分に獲得できていないためである。連載の第1回目でも言及したように、正当性は「この事例において納得のいく結論を与えているかどうか」という問題(=「justness」)を、正統性は「具体的な決定が『正しい』権限に由来しているのか、『正しい』手続によって形成されたか」という問題(=「legitimacy」)を問うものであるが、しかし現状は、政策の内容自体も正しくなければ、また、その政策が策定されるプロセスも、住民が満足できるプロセスになっていない。それが多くの住民が感じている印象であろう。これまでに行われてきた市民参加の取組も、この「2つのせいとうせい」を獲得するためのものであったが、テクノロジーを積極的に活用した政策立案及び政策立案プロセスへの参加をデザインしていくというOpen GovernmentやOpen Policy Makingも、それを目指しているものである。それゆえに、Open GovernmentやOpen Policy Makingの概念を通じてデザインされる具体的な政策立案プロセス及び生み出される政策は、正当性と正統性を獲得しているかどうかという視点から常に問い直されなければならない。データやアプリケーションを活用したからといって、正当性・正統性を獲得できているとは限らないのである。