2016.10.25 政務活動費

【フォーカス!】情報公開で衆人環視に。政務活動費の狂騒曲

~国と地方の今。明日の議会に直結する、注目の政策をピックアップして解説します~

政務活動費の不正問題が全国各地で顕在化している。富山市議会では定数の4分の1を超える12人が辞職する事態となり、11月6日には補欠選挙が実施されるというまさに“狂騒曲”状態だ。

政務活動費の出張費の在り方を問われ、「不正ではない」と兵庫県議会議員が号泣しながら訴えた後、詐欺罪に問われたのが2014年。それに学ぶこともなく、その後も各地で不正が明らかになっている。総務省も今年9月30日、政務活動費の適正な取り扱いを要請した。多くの不祥事が起きながらもどうして議員は襟を正さないのか。そして対策はあるのか。

地方分権一括法が契機

まず政務活動費が導入されるまでの流れを見ておこう。1947年制定時の地方自治法の203条には、地方自治体の議会議員に対し、報酬を支給し、費用弁償を受けることができる旨があり、条例で支給方法を定めるとあった。

しかし、自治体の中には明文規定のない通信費、交通費、調査研究費、退職金などを支払うところもあった。2000年6月1日時点では、すべての都道府県と4分の3の市で調査研究費が支給されるなど議員への支払いは常態化していた。

これに一定のルールを定める契機となったのが、1999年7月に成立し2000年4月から施行された「地方分権推進関係法整備法(地方分権一括法)」だ。

この法律は国と地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に変えるという新しい考え方に基づき、国からの地方への機関委任事務制度を廃止し、自治体の仕事を自治事務と法定受託事務に分けた。自治体の自己決定権、自己責任が拡大することから、首長を監視する役割、そして政策立案の場としての議会の役割がクローズアップされその強化が叫ばれることになる。

一方、全国都道府県議会議長会は1999年10月、「地方議会の権限の強化と制度の充実を図り、都道府県政調査交付金の法的な位置付けを明確にするとともに、条例で議員活動に要する経費を支給できるよう、地方自治法を改正すること」を決議。全国市議会議長会も同様の要望を出した。

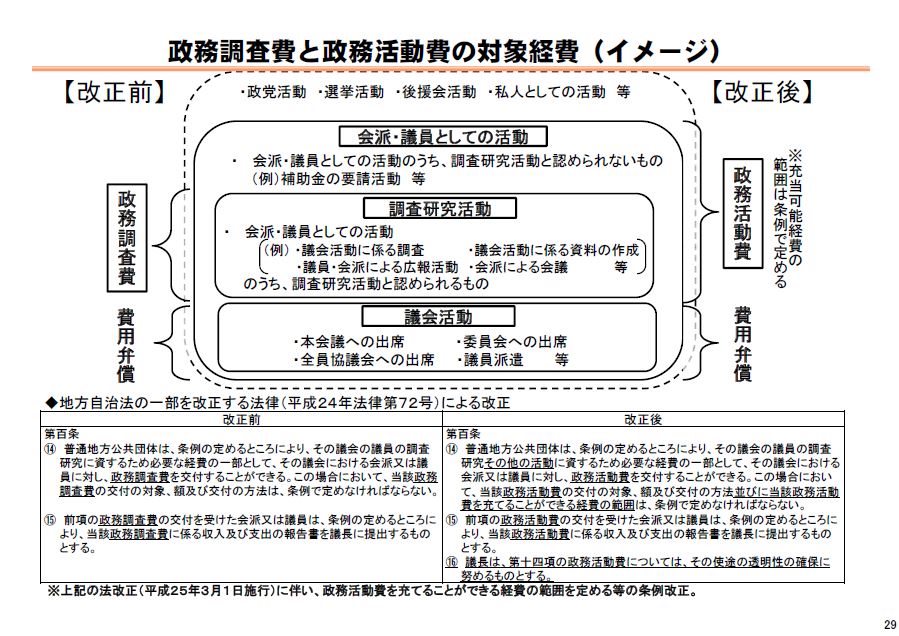

これを受けた改正地方自治法は2000年5月に国会議員の提案で成立し、政務調査費の条例化については2001年4月から施行されている。100条14号には「条例の定めるところにより、議員の調査研究に資する必要な経費の一部として、議会における会派または議員対し、政務調査費を交付できる」とした。さらに「交付の対象、額および交付の方法は条例で定めなければならない」と述べている。

政務活動費が登場

全国都道府県議会議長会は2010年1月に「議会機能の充実強化を求める緊急要請」をまとめている。地方議員の責任の明確化と活動基盤の強化の一つの方策として、「調査研究活動に特化されている政務調査費制度を見直し、政策立案、議員活動の説明などを加え、幅広い議員活動または会派活動に充てることができることを明確にするよう法改正する」ことを求めた。

最終的には、2012年8月に改正地方自治法が成立している。政府提案では30次地方制度調査会での議論を受けて、通年議会の導入や臨時会の招集権を議長側に与えること、専決処分の改正といった当時に問題となっていた首長の暴走に歯止めをかける改正が主だった。

これに国会議員の側から修正の提案があった。その内容は、政務調査費の名称を「政務活動費」とし、使途については「調査研究その他の活動に資するため必要な経費」と幅を広げて、いわゆる会派の活動にも使えるようにした。

さらに改正法では、①政務活動費の交付を受けた会派または議員は条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入および支出の報告書を議長に提出する、②議長は政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする―とした。この規定は2013年3月1日から施行された。

出典:総務省HP

出典:総務省HP

政党活動、選挙活動など政務活動費を当てられないのは以前の政務調査費と同じだが、会派・議員としての活動が新たに交付対象に加わった。 国会議員が地方議会の議員に支えられていることを考えれば、この改正が地方議員にとって、使い勝手を良くするための改正だったことは明らかだ。

総額は25億円超に

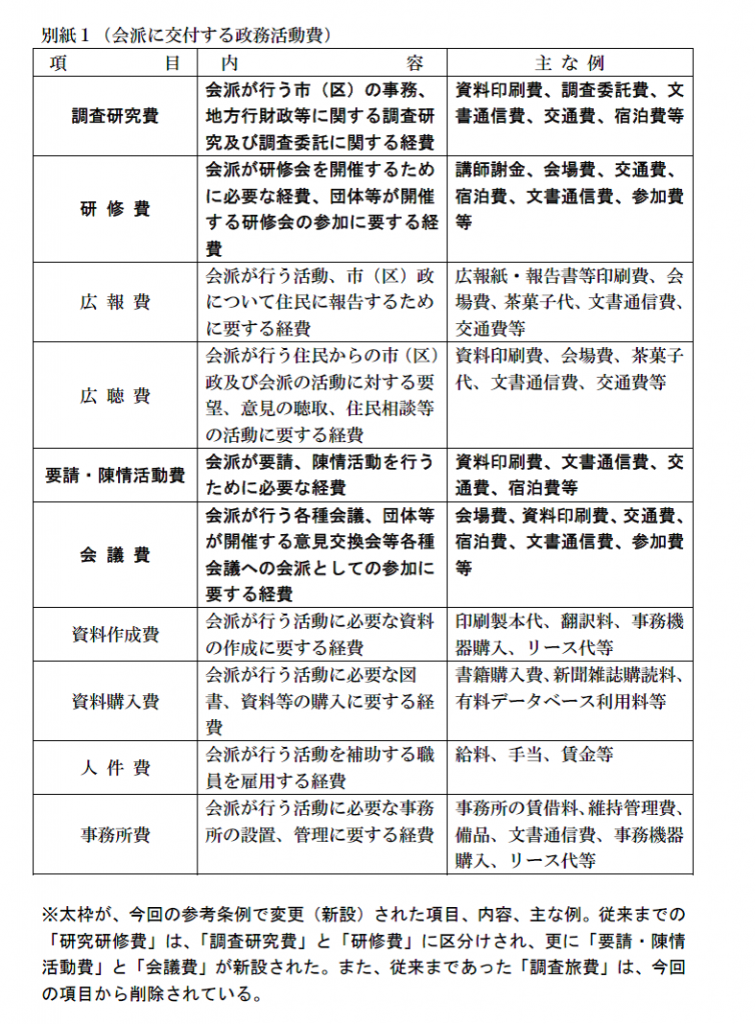

政務活動費については、条例で定めればどの自治体でも交付することができる。全国市議会議長会が2012年11月にまとめた参考条例等検討委員会によると、10項目への支出が認められるとしている。政務活動費になったことで、会派の要請・陳情活動費、会議費に使えることがよく分かる。

出典:全国市議会議長会 例えば、大阪市会の政務活動費の手引きによれば、「政務活動費執行にあたっての原則」としては、①政務活動(=市政に関する調査研究その他の活動)目的であること、②政務活動の必要性があること、③政務活動に要した金額や態様などの妥当性があること、④適正な手続きがなされていること、⑤支出についての説明ができるよう書類等が整備されていること―を挙げている。

出典:全国市議会議長会 例えば、大阪市会の政務活動費の手引きによれば、「政務活動費執行にあたっての原則」としては、①政務活動(=市政に関する調査研究その他の活動)目的であること、②政務活動の必要性があること、③政務活動に要した金額や態様などの妥当性があること、④適正な手続きがなされていること、⑤支出についての説明ができるよう書類等が整備されていること―を挙げている。

支出の対象外としては、慶弔、見舞、餞別などの交際費的経費、会議などに伴う飲食以外の飲食経費、選挙活動に属する経費、政党活動に属する経費、後援会活動に属する経費、私的活動に属する経費、その他政務活動の目的に合致しない経費と例示している。

政務活動費は現在、全国の都道府県のほか、全政令指定都市などが交付している。813市議会のうち713(87.7%)が交付している。ちなみに、2015年12月末現在、都道府県議会議員は2675人、市区町村議会議員は3万490人おり、議員の合計は3万3165人となっている。

政務活動費については、全国市民オンブズマン連絡会議が全国調査を実施している。47都道府県、20政令市議会、47中核市議会の計114議会を対象にした2016年度アンケートの結果によると、交付額が議員1人当たり500万円を超えるのは東京都の720万円、大阪府の708万円など10都道府県議会(全都道府県平均は421万円)、横浜市660万円、京都市648万円など5政令指定都市(平均は397万円)だった。中核市で150万円以上は金沢市の192万円、富山市180万円などで中核市の平均は113万円となっている。

交付された政務活動費の90%以上を使った議会は35にも上っており、「生活費」として使い切り体質が強いことが分かる。議員にいったん渡しておいて後で精算する「先払い方式」が影響していると考えるのが順当だろう。特に領収書の偽造などで問題となった富山市では2年連続で執行率は100%だった。

都道府県全体での執行率は87.8%(総額14億8018万円)、政令指定都市が85.6%(7億1609万円)、中核市が81.8%(3億6657万円)となっており、合計の執行率は86.6%(25億6284万円)が議員に支払われたことになる。

また領収書を閲覧するために情報公開請求が必要な議会は、47中核市のうち富山市を含め17市もある。

情報公開と後払いが基本

政務活動費は調査研究に加えて、会派が行う国への陳情などに幅広く使え、使い切りの意識が強いこともあって「第2の報酬」と指摘されたり、「生活費」と揶揄されたりすることもある。

まず政務活動費の不正をどう解決するか考えたい。基本的には議員のモラル向上を第一とすべきである。そのために最も効果があるのが情報公開の徹底だろう。ただ領収書まで公開しているのは、全国市民オンブズマン連絡会議の調査では大阪府、兵庫県など9議会しかない。さらに閲覧に情報公開請求を必要とする議会は埼玉県など3件、2政令市、17中核市もある。

情報公開を請求し、1枚10円といったコピー代金を払ってまで議員の活動をチェックしようとするのは、オンブズマンや記者らプロに限られてくる。これでは議員に与えるプレッシャーは限定的だ。

一方、政務活動費の書類や領収書をインターネットで公表するとなれば、有権者がネットでチェックすることは簡単だ。政務活動費の使い方に問題があれば、辞職に追い込まれることになるご時世である。議員が使い方に慎重になる上に、領収書を改ざんするといった稚拙なことをすることはあるまい。

号泣議員で一躍有名になった兵庫県議会は政務活動費交付条例を改正し、議員1人当たり交付額を月額50万円から45万円に減額した。さらに2015年6月からは、議員にあらかじめ所定の額を定期的に支払う「前払い方式」から、清算手続きをした議員に支給する「後払い方式」に改めた。収支報告書や会計帳簿も議会のホームページで公開している。ただ、領収書については公開していない。

後払い方式は透明性の確保にはなるが、支給額の多さや領収書をチェックする議会事務局と議員との力関係を考えれば、事務局がチェックを甘くする恐れもある。事務局がチェック体制を強化する必要があり、コストがかかることも認識すべきだ。

これらの点からは、今後は後払い方式を前提としたうえで、領収書も含めた徹底的なインターネットでの公開が重要となるだろう。

*****************************

首長の暴走を止める役割、地方創生など幅広い課題に対し住民の声を吸い上げ政策に反映させるという意味から議会、議員の責任は重い。議員の質の向上やなり手の確保なども課題ではあるが、その前に議員が住民に信頼される存在でなければならない。政務活動費を正しく使うというのは、当たり前だが、信頼されるための最低限のマナーである。