2016.10.25 仕事術

第20回 視察の成果を政策提案に活かす視点(2)

「廃止・新規型」と「廃止・終了型」

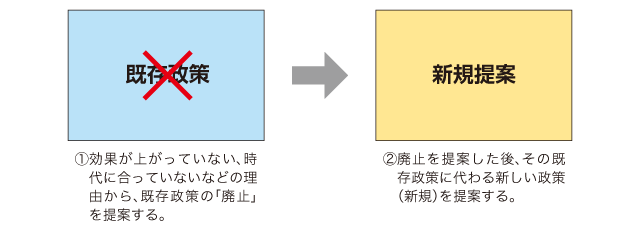

既存の政策の廃止を提案した後は、大きく2つの類型がある。第1に「廃止・新規型」である。字のごとく、既存政策の「廃止」を主張し、その後、廃止を提案した政策に代わる新しい政策を提案するパターンである(図1)。

既存政策の廃止を提案するならば、「廃止すべき」と考えた理由を明確に示さなくてはいけない。定性的な見解だけではなく、定量的な見地からも「廃止すべき」と考える理由を示す必要がある。そうでなくては担当者を説得することはできないだろう(執行部の理解を得られない)。なお、説得という言葉には「よく話して、相手に納得させること」という意味がある。しかし、一度感情論の領域に入ってしまうと、なかなか納得してくれない。そのため感情論の領域に入らないようにすることが大事である。感情論の領域に入らせないひとつの秘けつとしては、スピードを求めるとよいと思う(「廃止」を即断即決させることである)。

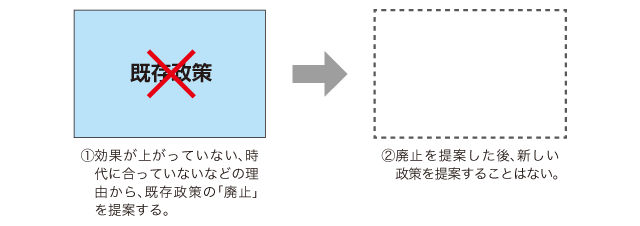

第2が「廃止・終了型」である。既存政策の廃止を提案する。その後、特に新規の政策を提案しない場合である(図2)。これは、既存政策が役割を終えていたり、時代の変化とともに自治体が担当する政策でなくなったり、様々な理由により新規に政策を提案しないパターンである。

いきなり「廃止」という結論を提示できないため、既存の政策の「縮小」や「休止」といった様子見のスタンスを提案することがしばしば見られる。筆者の経験になるが、縮小や休止をしても何も改善されないことが多い。縮小や休止は、問題の単なる先送りでもある。これは「決められない行政」の典型であり、よい点はひとつもないと認識している。もし少しでも「縮小」や「休止」という思考が登場したのならば、思い切って「廃止」を選択した方が賢明だろう。そして既存の政策を廃止することにより、何かしら不都合が生じた場合は、廃止した政策を再度復活させればよいと思う。

今回は、ここまでとする。以下は、すでに本連載でも指摘したかもしれないが、最近また筆者のもとに「地域ブランド」について自治体や議会からの問合せ、マスコミからの取材が増えてきたため、注意すべき視点に言及したい。