2016.09.26 仕事術

第19回 視察の成果を政策提案に活かす視点(1)

一般財団法人地域開発研究所 牧瀬稔

視察の定義は「現地・現場に行き、その実際のようすを見極めること」と辞書にある。行政の視点からいうと、この定義では視察はアウトプットになる。一方、視察をアウトカムに結びつけて考えると、そのアウトカムは、視察で得た知見を活かして「政策をつくること」になる。ここでいう政策とは、施策や事業と換言してもよい。

この「政策をつくること」の中には、まずは議員が能動的に政策をつくることが考えられる。例えば、議員提案政策条例が該当する。これは直接的な政策開発と指摘できる。また、議会において、視察の結果を活用しながら質問することで、執行部に対して政策を提案(提言)することもある。これは間接的な政策開発になるだろう。

今回は、視察で得られた知見を活用し、間接的な政策開発を進めるための視点を紹介する。

間接的な政策開発の類型は、大きく分けて5パターンしかない。この5パターンを意識して議会質問することが重要である。さらにいえば、5パターンのどれを採用するかを念頭に置きながら、視察を実施することも大切である。以下、5パターンを説明する。

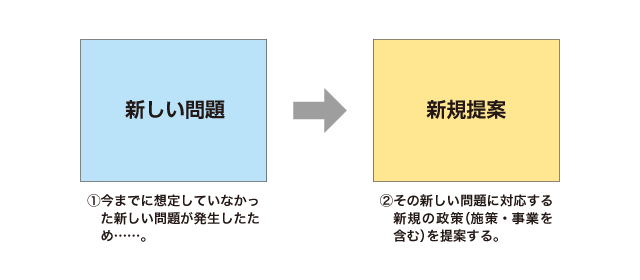

新規提案型

第1に「新規提案型」である。新規提案は、今まで自治体が想定していなかった新しい問題が浮上してきたときに行う。図1は新規提案型のイメージ図になる。例えば、筆者が自治体職員をしていた15年ほど前は、「空き家」という問題は話題に上らなかった(多少は認識されていたかもしれないが、大きな問題となっていなかった)。しかし、最近、急激に問題化してきた状況がある。新規提案型の政策開発では、今まで想定されていなかった新しい問題が発生したため、新規に政策を提案するという形態をとる。

近年取り上げられている新しい問題としては、「孤立死」や「孤独死」、「子どもの貧困」などもある。また筆者が考える、今後登場しそうな問題としては、「単身世帯の増加」が挙げられる。各世代において単身世帯が増加している。筆者は、特に高齢者の単身世帯の急増は、先述した孤立死や孤独死にも関連することになり、様々な問題を発生させることになると考えている(新宿区が設置した新宿自治創造研究所において、単身化する社会について調査研究を実施した)。

さらに昨今、話題になったのが「引きこもり」の存在である。本年(2016年)9月に内閣府が公表した「若者の生活に関する調査」によると、15~39歳で「引きこもり」に当たる人は約54万人と推計している。前回調査(2010年)の約70万人から15万人程度減少したとのことであるが、ゆゆしき事態といえるだろう。なお、内閣府は「15~39歳」と設定している。しかし40歳以上には団塊ジュニアがいるため、社会的に捉えると、かなりの数が引きこもりになっている可能性がある(引きこもりの実態調査は、鎌倉市政策創造課でも実施している)。

このように新しい問題を発見し、新規に政策を提案することが「新規提案型」である。この新規提案において、注意すべきことがある。それは、提案する当事者は「新規」と思っていても、実は「新規ではない」ことも少なくないということである。この点は事前にしっかり調べる必要がある。

また、新しい問題であるために、先進事例が少ないということもある。しかし民間団体ではすでに問題を認識して取り組んでいる場合がある。そこで、視察は行政(自治体)に行くのではなく、民間企業やNPO団体などの民間団体に行くことも一案である。