2016.01.25 仕事術

第11回 視察のための質問ポイント(7)~視察事例における推進体制も把握する~

シティプロモーションとは何か?

(今さらの感があるが)簡単にシティプロモーションについて言及しておきたい。今日、シティプロモーションは様々な意味を持って使われている。筆者は、端的に「都市・地域の売り込み」と捉えている。この「都市・地域」には読者の自治体が入る。例えば「戸田市の売り込み」や「春日部市の売り込み」といった感じである。

また、シティプロモーションの本質を凝縮すると、それは「営業」に集約される。現時点において、自治体に「営業」という言葉はなじまない。そこで自治体は「営業」という2文字を使用せず「シティプロモーション」や「シティセールス」という言葉を使っているというのが筆者の理解である。人口減少に伴い歳入が逓減していく自治体運営の中で、「営業」という思考は、今後ますます求められてくるだろう。

都市や地域を売り込むためには、外せないポイントがある。それは、①「誰」(対象層)を明確にする点である。民間企業でいう「見込み客」の決定である。そして設定した「誰」に対して、②「何」(コンテンツ)を売り込むかを明確にしなくてはいけない。その前段階として、ブランドの確立は必須である。さらに売り込む「誰」は、③どの「地域」に多いのか。その「誰」は、④どういう「メディア」を見ているのか、という4つのポイントがある。つまり、誰・何・地域・メディアの明確化が大切である。特に「誰」をしっかり絞り込まなくてはいけない(「絞り込む」ことは「戦略性」とも換言できるだろう)。

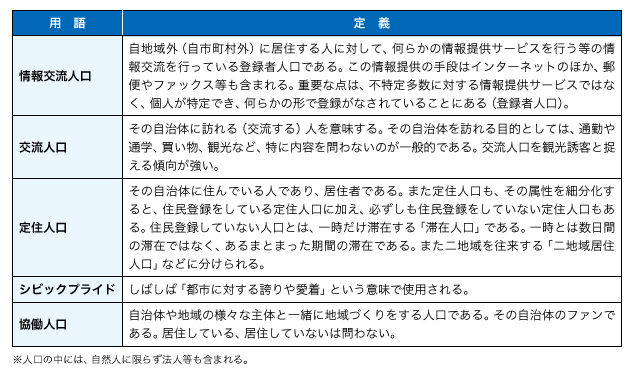

自治体はシティプローションを手段として、様々な政策目標の達成を目指している。この政策目標は、現時点で7点ほど観察できる。それは、①認知度拡大(知名度向上)、②情報交流人口増加、③交流人口増大、④定住人口獲得、⑤シビックプライド醸成、⑥協働人口拡大、⑦企業誘致進展、である。7点全てを目指すのではなく、「うちの自治体は認知度拡大とシビックプライドの醸成を進める」とか「我が市は定住人口の獲得に特化する」という感じである。政策目標も、あれもこれもという発想から、数点に絞り込むことが大事である。

表は、情報交流人口・交流人口・定住人口・シビックプライド・協働人口の定義である。

シティプロモーションを実施するときは、手段と目標の関係を間違えないことにも注意が必要である。手段を目標化してはいけない。例えば、定住人口の獲得が目標であるならば、それを達成する手段は様々ある(道はひとつではない)。シティプロモーションだけに固執するのは危険である。また、目標も優先順位をつけるべきである。限られた行政資源を戦略的(絞り込み特化していく)に活用していかなくては、成果は導出されない。

自治体の中には「少子高齢化の進展や人口減少などの社会情勢に対応するためシティプロモーションを推進します」や「地域の魅力発信を進めシティプロモーションを実現します」などと明記する事例がある。この書き方は、シティプロモーションが目標化している悪い事例である。読者の自治体は、手段と目標を履き違えていないだろうか。これはシティプロモーションに限らず、政策全般にいえることである。

シティプロモーションに関心を持った読者は、次の記事を参照されたい。

・「選ばれる自治体で生き残れ~定住人口を増やすヒント~(定住人口増加編)」(2015年、牧瀬稔)

・「選ばれる自治体で生き残れ~効果の上がるシティプロモーション~(認知度拡大編)」(2014年、牧瀬稔)

・「選ばれる自治体で生き残れ~効果の上がるシティプロモーション~(総論)」(2014年、牧瀬稔)

●視察のポイント

(1)視察事例を進めている体制(態勢)を把握する。

(2)視察事例がどこの部門に属しているのかも確認する。

(3)視察事例を進める上で苦労した内容も押さえる。そして同じ苦労は繰り返さない。

●筆者が勧める視察先

本連載で何回かシティプロモーションに触れてきた。しかし、シティプロモーションのよい事例は紹介していなかったように思う。シティプロモーションは、展開されて間もないため、大きな善の成果は導出されていない現状もある。その中で、手前みそで申し訳ないのだが、筆者の関わった事例を紹介したい。いずれも視察が多い取組である。

・戸田市(埼玉県)

戸田市は「戸田市シティセールス戦略」(2011年)を策定し進めてきた。同戦略が定めているターゲット層の人口が着実に転入しつつあり、人口も増加している。もちろん同戦略「だけ」の成果ではないが、行政計画が存在する意義は大きいだろう。今年度は、戸田市のシティセールスを次のステップに進めるため、同戦略を改定中である。

・春日部市(埼玉県)

春日部市も「春日部市シティセールス戦略プラン」(2014年)を策定している。春日部市のシティセールスは他のシティプロモーションが目指している定住人口の獲得に加え、「相手の立場に立った双方向のコミュニケーション活動」という「シティ・コミュニケーション」をひとつの柱にしていることが特徴となっている。

戸田市も春日部市も、突如としてシティプロモーション(シティセールス)を実施したのではない。行政計画を策定する2年ほど前から、シティプロモーションに関して調査研究を進めている。その助走期間があったからこそ、シティプロモーションが軌道に乗ることができたと考えられる。昨今は事前の調査研究などせず、突然実施する「思いつきシティプロモーション」が多いような気がする。注意が必要である。

●推薦する図書

・川上徹也『1行バカ売れ』角川新書(2015年)

シティプロモーションに関連して、同書を推薦したい。新書であるため気軽に読める。同書は「売れるキャッチコピー」を「5W10Hの法則」に分けて詳述している。

まずは「相手に自分ごとと思ってもらうために何を言うか」(What to say)が重要と説いている。それは、①ニュースを知らせる、②得することを提示、③欲望を刺激、④恐怖と不安でやさしく脅す、⑤信用を「売り」につなげる、である。次いで「相手に立ち止まってもらうためにどう言うか」(How to say)という観点もある。それは、①ターゲットを限定、②問いかける、③圧縮して言い切る、④対比&本歌取り、⑤誇張をエンタメ化、⑥重要な情報を隠す、⑦数字・ランキングを使う、⑧比喩で引きつける、⑨常識の逆を言う、⑩本気のお願い、である。それぞれについて事例を踏まえて論じているため、シティプロモーションを強化する自治体にとって参考になると思われる。