2015.09.25 仕事術

第7回 消防統計の意外な使い道

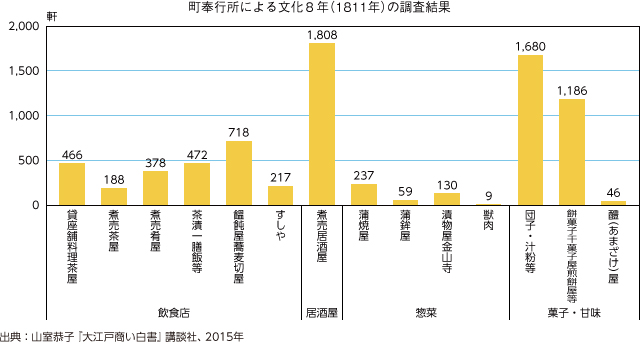

江戸の料理店の軒数

同じようにして、近世江戸の外食産業の店舗の総数が、江戸の消防当局である町奉行所の資料から分かる。

江戸の町において急増した飲食店など「食物商い」の店舗数を新規参入禁止により抑制する方針を1804(文化元)年に打ち出した町奉行所は、その理由として奢侈(しゃし)禁止を挙げているが、おそらく防火上の懸念も大きかったのではないかと考えられる。奉行所は、このため、文化・文政期(1804~1830年)に6,000軒以下に抑えるという目標を立てるとともに、裏付けとして町年寄を通じた実態調査を毎年のように行った。

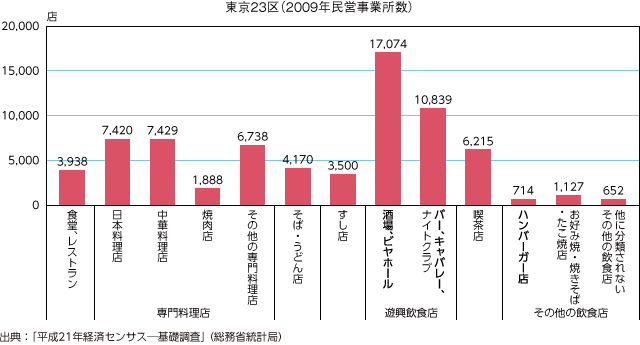

外食産業の内訳が分かる文化8年(1811年)の調査結果から業種別の軒数を図2に掲げた(山室恭子『大江戸商い白書――数量分析が解き明かす商人の真実』講談社、2015年)。参考までに現代と対比できるように、国内の事業所を全数調査している経済センサス調査の結果資料から東京23区の業種別の飲食店数を図3に掲げておいた。

江戸の外食産業の中で一番軒数が多いのは、現代と同じように、居酒屋の1,808軒である。

煮売居酒屋は、酒屋での立ち飲み(居酒)から江戸中期にそれが本業化して出現した居酒屋が酒のさかなを充実させたため、明暦大火(1657年)後にできた煮売茶屋(煮物を中心に簡単な食事と湯茶・酒を提供する茶店)と提供サービスが類似してきて、ひとつのものと考えられるようになった外食産業業種である。

当時の江戸の町人人口(約50万人)から人口千人当たりの居酒屋数を計算してみると3.6店となる。現代の東京23区の昼間人口は1,171万人(2010年国勢調査)なので、人口千人当たりの酒場・ビヤホールの数は1.5店ということになる。居酒屋密度は現代より倍以上高い計算である。現代の飲み屋の方が収容人数は多かろうから不思議ではないが、それにしても人口比では現代以上に飲むところが多かったというのは驚きである。

うどん・そば屋とすし屋の数の対比では、図2では図3よりすし屋が少なくなっているが、これは、図2の調査時点より後の文政年間(1818~1830年)の江戸で、握りずしが新たなすしの形態として誕生し、すし屋がさらに増加したからだと考えられる。

江戸時代の消防統計から、このように、外食産業をめぐる江戸時代と現代の庶民の生活ぶりが比べられるのであるから、統計データというのは面白いものである。