2015.08.25 仕事術

第6回 学校の教師は何の仕事に負担を感じているのか

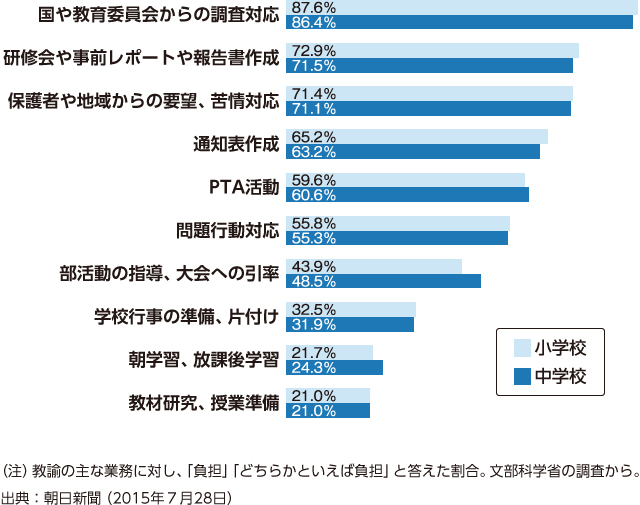

文部科学省が発表した教師の各業務の負担感

文部科学省は2015年7月27日に「学校現場における業務改善のためのガイドライン2015〜子供と向き合う時間の確保を目指して〜」を公表した。これは、OECDの調査結果を受けて、実際に教師が何の業務に負担を感じているかを調査し、その結果や先進事例を踏まえて、業務改善の基本的な考え方や改善の方向性、留意すべき主なポイントを示したものである。

このガイドラインの公表を受けて新聞各紙は、教師がどんな業務に負担を感じているかについての調査結果を報じた。図2は朝日新聞の紙面に掲載された調査結果である。報じられた内容の主眼は次のとおりである。

「学校の業務を71に分けて負担に思うかを尋ねた。教諭のおおむね7割以上が従事する業務のうち、『負担』『どちらかと言えば負担』の合計が高かったのは『保護者や地域からの要望、苦情対応』と、『研修会の事前リポートや報告書作成』。このほか、負担感だけで見ると『国や教育委員会の調査対応』が9割近くで最も高かった。一方、昨年の国際調査で週7.7時間と参加国平均の3倍を上回った部活指導の負担感は、中学教諭でも48.5%と5割を切った。『負担だがやりがいがある』という答えが多かったという。『授業準備』や『放課後学習』など、授業や子どもと接する仕事は比較的負担感が低い項目が目立った。こうした教員の『本来業務』の時間をとられることも、それ以外の業務の負担感につながっている可能性がある。」

71業務のうち特定のものが選定されているが、分かりやすく報道されており、論旨は明快である。数字も文部科学省の公表資料どおりである。しかも、「国や教育委員会からの調査対応」が最も負担感が大きい項目である点に、本来、業務改善をリードすべき公的機関が行っていること自体が業務改善の阻害要因になっているということであり、皮肉な結果である点も興味を引く。毎日新聞や産経新聞もグラフは示されていないが、ほぼ同じ論旨の報道である。

しかし、話ができすぎていないか。「通知表作成」より「国や教育委員会からの調査対応」の方が負担感が大きいなんてことが本当にありうるのか?

そこで、原資料であるガイドラインを文部科学省のホームページからダウンロードして、よく調べてみた。すると、落とし穴があることが分かった。図2の数字は、教師のうちの何%が負担に感じているかではなく、教師のうちその業務に従事しているものの何%が負担に感じているかを示しているのである。文部科学省がガイドラインに掲載しているのは、従事率と負担感率の両方であり、従事者の回答結果である後者の高低をグラフにしたのが図2なのである。中学校の教師の場合、「通知表の作成」は90.6%が従事し、そのうち負担に感じるのは63.2%であり、両方を掛け合わせた57.3%の教師が負担と感じている。他方、「国や教育委員会からの調査対応」は52.9%が従事しており、従事した教師の86.4%が負担に感じている。すなわち45.7%の教師が負担に感じているのである。つまり、負担に感じている教師の割合からいえば、「通知表の作成」の方が「国や教育委員会からの調査対応」より負担感が大きいのである。これなら常識的な感覚と合致する。

文部科学省の数字の公表の仕方が、調査結果そのままなので、やや誤解を招く形だったのと、報道機関が誤解を招く数字の方が面白いし、また、記者が忙しくて、計算し直す手間がかけられなかった結果であろう。

以下に、誤解を招かない形のデータ・グラフを掲げる。