2015.08.25 仕事術

第6回 視察のための質問ポイント(2)〜視察は具体的に聞く〜

一般財団法人地域開発研究所 牧瀬稔

前回に引き続き今回も、よい視察にするための質問のポイントを紹介する。本論に入る前に、「議員はなぜ視察をするのか」という「そもそも論」を述べたい(まさか「観光に行きたいから視察する」なんて思ってはいないであろう。ちなみに、そもそも論とは「物事を原点に立ち返って論じること」と定義される。そこから「物事の必要性や存在意義などを考えること」を意味する)。

筆者が「そもそも論」に言及しようと考えた理由を記したい。最近、議会改革等をテーマとして議会(議員)を対象とした講演や研修に呼ばれることが連続してあった(なお、今年度は圧倒的に地方創生関係の講演や研修が多い)。その中で「もしかしたら議員は、議員を含む議会の存在意義を認識していないのではないか?」と思った場面があったからである。

つまり、視察の「そもそも論」をしっかりと認識していないために、結果として「悪い視察」になってしまう傾向があるようである。実は視察の「そもそも論」は本連載の第1回においても述べている。しかしサラッと簡単に流してしまったため、改めて詳述したい。なお今回、言及する内容は筆者が考え結論付けた「そもそも論」である。筆者の見解が100%正しいわけではない。読者なりに「そもそも論」を考察し結論を導出してほしい。

本論に入る前に① 『議会の目的』は何か

議会の法的根拠は日本国憲法93条にある。その条文には「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と明記されている。そこから派生して地方自治法がある。同法の第2編第6章が「議会」となっている。同法の1条の2には「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と記されている。この条文に『議会の目的』がある。

一部の読者から「えっ? どこにあるの?」という声が聞こえてきそうである……。答えは「住民の福祉の増進を図る」である。これが議会の目的であり、議員の目的でもある。これを達成するために、議会活動や議員活動にいそしんでいるのである。もちろん執行機関も補助機関も、地方公共団体に属する全ての者の目的となる(「地方公共団体」は法的用語であり、「地方自治体」は一般的な言い方である)。

余談であるが、議会活動といった場合は、まさしく「議会」としての活動である。つまり議員個人の活動ではない。議会活動を具体的にいうと、地方自治法や会議規則、議会基本条例等に法的に規定されている活動である。一方で、議員活動とは議員「個人」が行う活動である。その多くは法的に位置付けられていない。例えば、支持者の要望や陳情等に個別に対応したり、冠婚葬祭への個別の参加等である。議会活動と議員活動は別個に存在しているのではなく、相互に関連している。

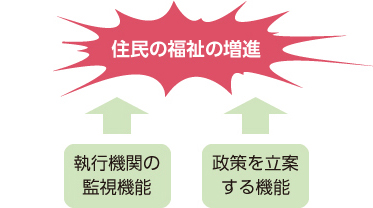

上記のとおり、議会(議員)の目的は、様々な活動により住民の福祉の増進を図ることである。次に議会の役割は何であろうか。一般的には、①執行機関への監視機能と、②政策立案機能(特に政策条例の提案)が求められている。両機能を強化することで、住民の福祉の増進を実現していくことが議会の本分である。執行機関への監視機能と政策立案機能の強化は「手段」である。そして住民の福祉の増進が「目的」である(図)。この手段と目的を履き違えてはいけない。

つまり、視察も一手段である。視察を実施することで、執行機関への監視機能を強化する知見を得たり、政策立案機能を強めていくヒントを得るのである。この点を理解していない視察が多いような気がする。