2014.11.10 仕事術

データプレゼン入門 政策をつくる人のためのデータで伝える技術 第3回 データに説得力を持たせる8つのテクニック

1 権威あるデータを使い、適切なグラフ形式を選ぶ

連載の3回目に当たり、今回は、プレゼンテーションに際して、どうやったらデータに説得力を持たせることができるか、について触れましょう。

まず、表現法の工夫より以前に、説得力ある統計データを使うという点が何よりも重要です。きちんとした手法で調査され、皆が信用している権威あるデータほど、説得力を持つことはいうまでもありません。テレビ局による「街で100人に聞いた結果では」というデータと「総務省統計局の調査によると」というデータでは説得力に雲泥の違いがあることはいうまでもありません。どういうデータが権威あるデータかについては、第2回「統計データはどこにあるか」を参照してください。

次に、データの性質に応じて、棒グラフ、折れ線グラフ、散布図といった適切なグラフ形式を選択することが大事です。この点については、第1回「どんな統計グラフを選ぶのか」で触れました。

今回は、データそのものの取扱方法など、権威あるデータの使用や適切なグラフ選択以外のプレゼンテーション技法について、重要と思われる点のいくつかを、前回までと同様、具体的な事例を使い説明することにします。

2 参照できる他のデータと比較する

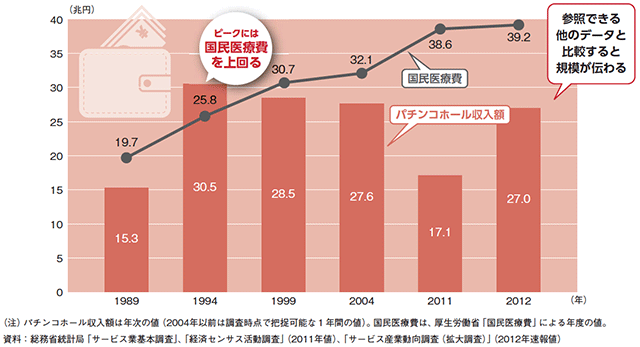

図1には、パチンコホールの収入額の推移を示しています。1980年代後半のバブル期に倍に伸びて1994年に30.5兆円に達した後、徐々に減少傾向をたどっています。東日本大震災が起こった2011年には遊興の自粛により、10兆円ほど収入額が減っているのが印象的です。

これだけでも極めて興味深いデータですが、額の巨大さが数字だけだとピンとこない人もいるでしょう。そこで、国民が医療で使っている国民医療費(保険料と自費負担、公費負担を全て含む)の額を参照データとして示しています。パチンコホールの収入額のピークだった1994年には、何と国民医療費を超えていました。やや減ったとはいえ、なお最近でも国民医療費の半分以上をパチンコに使っている勘定となっています。

このように分かりやすい他のデータと比較することによって、データの意味がはっきりし、説得力が増すことが分かります。

なお、グラフにデータ数値を付記することも説得力を増す大きな要素となっている点にも留意が必要です。説得力を増すばかりでなく、複数人によるグラフを見ながらのコミュニケーションにとっては、数字が読み上げ可能な点からも数値の付記は重要な役割を果たします。