2014.09.10 仕事術

データプレゼン入門 政策をつくる人のためのデータで伝える技術 第2回 統計データはどこにあるか

どこにデータそのものがあるか

統計データを入手するのは、以前はかなりの困難を伴う作業でした。一般人なら、図書館の統計書を当たる、省庁の図書館や担当部署に問い合わせてデータをもらう、省庁統計担当部局のプレス発表資料を入手する、といった手段が必要でしたし、地方議会議員であれば、自治体(市町村あるいは県)の担当課や議会事務局からデータを得る、地元国会議員の秘書を通じて省庁の担当課からデータを入手する、といった手段もあったでしょう。対象となる地域だけのデータであれば比較的容易であっても、これを他の地域と比較する場合は、かなりの困難を伴うのが実情でした。

ところが、近年のインターネットの発達によって事態は激変しました。ほとんどの統計データがインターネットのサイトから一般に提供されるようになりました。入手先については、表1の下の注を参照してください。データ入手に関する主な困難は、どこにどんなデータが存在するかが分からない点にあります。しかし、これもインターネットの検索サイトの発達によって、かなりの程度、解消されつつあります。先日、NHKのクローズアップ現代という番組で男性は女性より幸福度が低い点が報じられました。データ出典は男女共同参画白書とパネルで示されました。私も早速、「男女共同参画白書」と検索窓に打ち込んだところ、原データにたどり着くことができました。現代は、こんな形でもデータを入手することができるのです。

市町村統計データの活用例その1~出生率と20~30代女性人口~

こうして得られる市町村データの活用例を掲げてみましょう。

厚生労働省の人口動態統計では出生数を調べていますが、母親の年齢も同時に調べることから、女性が一生に産むであろう子どもの数を合計特殊出生率として算出しています。小さな規模の町村では毎年の出生数の変動が大きくなりますので、市町村のデータまで算出するのは、前後5年間のデータを基に5年に1回の頻度となっています。

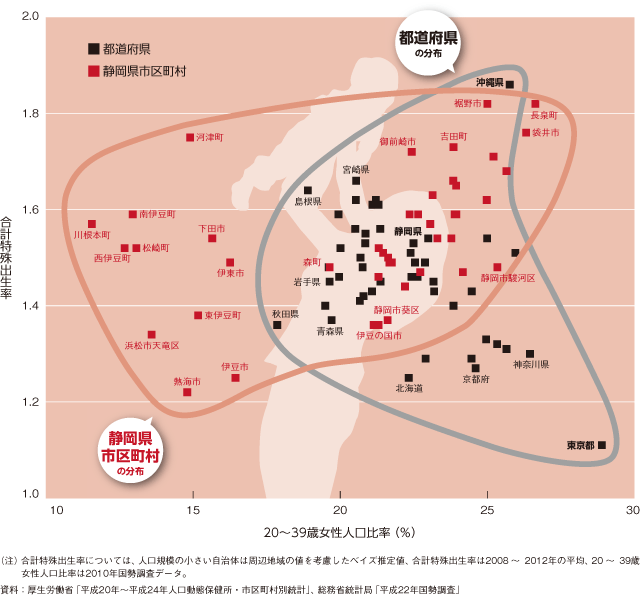

図1では、都道府県のばらつきと市町村のばらつきを比較するため、都道府県と静岡県市区町村のデータを散布図にしています。静岡県を多くの県の代表として取り上げたのは、静岡市が新商品売り出しのサンプル地域として採用されることが多いなど、静岡が日本の中央にあって、しばしば日本の地方を代表する地域として取り上げられることが多いためであり、他意はありません。

散布図のX軸には、子どもを産む中心的な年齢である、20~39歳の女性人口比率(女性総数に占める割合)をとり、Y軸には、合計特殊出生率をとっています。右上の地域は、出生率も高く、子どもを産む可能性のある女性の数も多いので、出生数も多くなり、左下では、逆に出生数が少なくなる傾向となります。東京都のような右下の地域では、若い女性は多いけれど、子どもを産む女性の割合は高くないため、子どももあまり増えないという状況にあると判断できます。また左上の静岡県河津町は、出生率自体は高いのですが、女性そのものが少ないため出生数規模はあまり期待できない地域だと見ることができます。

図1:都道府県のばらつきと市町村のばらつきの比較(出生率の例)

図1:都道府県のばらつきと市町村のばらつきの比較(出生率の例)

都道府県のばらつきと市町村のばらつきを比較すると、ばらつきの程度は、ほぼ同等と見ることができます。市町村の指標を県の指標で代表させることがありますが、ここで取り上げた例から分かるとおり、静岡県と沖縄県、あるいは東京都との値の差異より、静岡県の県内市区町村の値のばらつきの方が大きいことから、やはり無理であると断ぜざるを得ません。

なお、この散布図から、ばらつきの分布パターンが都道府県と市町村で異なっている点も目につきます。県内には20~39歳の女性人口比率が都道府県のばらつきを超えて少ない市町村が存在していることが分かります。そうした地域には、県内の伊豆地方の市町が多くなっていますが、川根本町や浜松市天竜区といった山間部地域も含まれています。