2014.07.10 仕事術

データプレゼン入門 政策をつくる人のためのデータで伝える技術 第1回 どんな統計グラフを選ぶのか

はじめに

今や商品・事業企画や政策立案などに当たって統計データを使用することは、現代人のマストアイテム(必須技術)となったといえるでしょう。私は、「社会実情データ図録」という統計データグラフ・サイトを主宰しており、幸い好評を得ています。このサイトの制作で培ったノウハウを基に、本号から3回にわたって、データのプレゼン技術のポイントを紹介することにします。

まず、今回はどのような統計グラフを選ぶのかという点を取り上げましょう。

統計グラフには、プレゼンテーション上、3つの役割があります。第1に「表現手段」としての役割です。数字の羅列に見える統計データは、グラフにすることによって、多い少ない、増加減少など、データの傾向が分かりやすく表現されます。第2に「記憶手段」としての役割です。数値データを記憶することは語呂で覚えるなど困難が伴いますが、視覚化されたグラフはそのまま記憶できます。会議で見たグラフを思い出して電車の中で意思決定することも可能となります。第3に「コミュニケーション手段」としての役割です。数字やパーセントでは関心を示さない人でも、グラフで説明されれば分かってくれることが多いというのが実情です。

これら3つの役割は、それぞれ、「分かりやすさ」、「覚えやすさ」、「伝えやすさ」と言い換えることもできるでしょう。

統計グラフにはいくつか種類があります。それぞれ、データの性格に合わせてどのようなグラフを選ぶかが決まってきます。実例を挙げながら、それぞれのグラフの特性を探っていきましょう。

統計グラフの3つの役割

1.「表現手段」➡ 分かりやすさ

2.「記憶手段」➡ 覚えやすさ

3.「コミュニケーション手段」➡ 伝えやすさ

実数の迫力を表す棒グラフ

データには、元のデータである実数値と、それを構成比や指数などに加工した指標値とがあります。日本の町村部人口1,190万人という実数値は、総人口に占める割合9.3%の基になるデータであるとともに、それ自体が重たい数字です。例えば、町村議会議員は1,190万人を代表しているというように表現できるか、できないかは、大きな違いだからです。

こうした実数値を表現するのに最も適しているのは棒グラフです。数量の大きさを長さや面積で表すことは我々の日常的な経験だからです。指標値ほか何でも量的なものは棒グラフで表すことができますが、やはり棒グラフは実数値で使いたいものです。

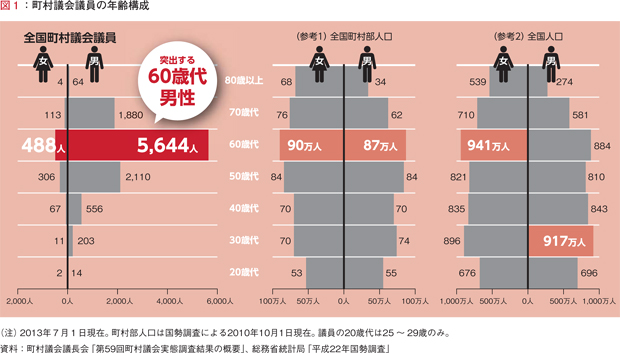

図1には棒グラフの応用例として、男女別年齢別人口を表す定番グラフである人口ピラミッドを取り上げました。ただし、ここでは、町村議会議員と議員が選出される有権者の人口構成を対比させるため、通常の人口ピラミッドのうち20歳以上の人口のみを切り出しています。

町村議会議員が男性60歳代に集中している様子がうかがえます。男性60歳代の構成比を計算すると、49.2%と約半分近くとなっています。有権者である町村人口の人口ピラミッドでも、男女ともに60歳代が最も多い年齢層なので一概に議員だけが高齢化しているとはいえないでしょう。しかし、男女構成については、議員の女性比率が低いことは否定しようがありません。

ところで、グラフにはできるだけデータの数字を記載することが大切です。統計グラフはコミュニケーション手段としての役割があると述べましたが、グラフは誰かの前で一緒に見ながら確認し合うことが多いのです。例えば、図1を見せながら「町村部人口のうち、男は87万人、女は90万人で最も多い年齢層となっている」と話せば、聴衆とのコミュニケーションはより深められるのです。

さらに、どの程度確かな数字かを理解できるように資料名は必ず記載し、またデータを読む際の最低限の注意事項を(注)に記すことも重要な統計グラフ作成のマナーです。