2023.10.25 医療・福祉

第2回 制度改正論議にみる自立支援と科学的介護の矛盾

主任介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士/杉並区地域包括支援センター管理者 本間清文

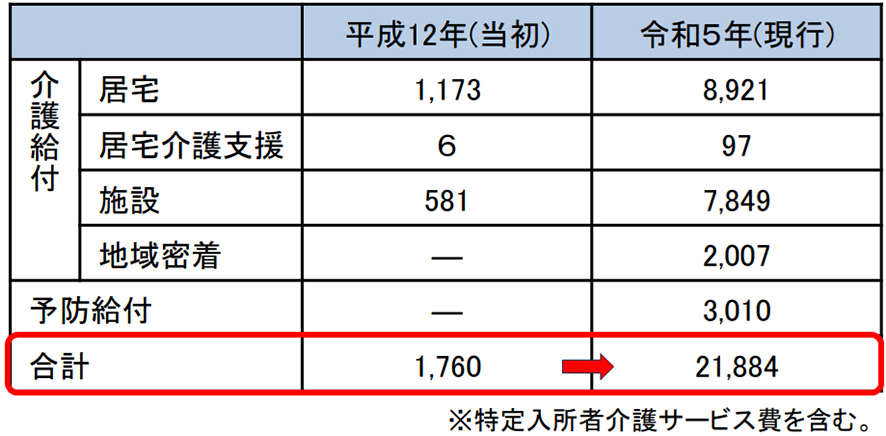

報酬体系の簡素化議論の無理筋

介護保険は制度改正を経るごとに複雑化し、創設当初は1,760個だった介護報酬のサービスコードが令和5年には2万1,884個に上っています。こうした複雑すぎる制度や報酬体系の簡素化は以前より問題として挙がってきていましたが、一向に減る気配はありません。せいぜい、算定率の低い加算が廃止され、算定率の高い加算が基本報酬に内包される程度です。

出典:厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会第224回資料4(令和5年9月15日)(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001146439.pdf)

表 サービスコード数の変化

これら加算や減算の多くについて、これまでは、一定の手間暇(プロセス)などを評価するものと職員配置(ストラクチャー)を評価するものが占めていました。基になっているのは、医療の質などを測る際に多用される「ドナベディアン・モデル」であり、その考え方が変わらない限り、加算や減算が簡素化される可能性は極めて低いでしょう。次期改正に向けて、今回も簡素化議論が浮上していますが、大した成果は見込めないと思われます。

アウトカム評価の興隆

一方、ドナベディアン・モデルにおける評価上の「アウトカム」について、介護報酬では、これまで多くは存在しませんでした。背景としては、80代、90代の要介護認定を受けた老人が、自然の摂理にあらがい、改善していくことへの違和感があったのではないかと考えます。

ところが、2021年度の報酬改定では、健康状態やADLの改善などのいわゆる「アウトカム」を評価する加算が激増しました。

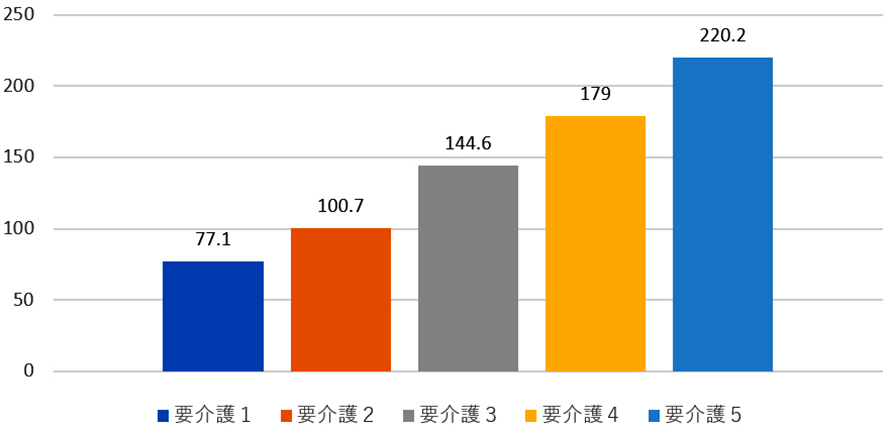

なぜでしょうか。それは、要介護度の重度化と介護給付費の増額は比例しており、要介護度の重度化に健康状態やADLの悪化は直結するからであろうことは想像に難くありません。このアウトカム評価の背景には、国が推進する「科学的介護」があります。

出典:「介護給付費等実態統計(令和4年7月審査分)」を基に筆者作成

図1 介護サービス受給者1人当たり費用額(居宅サービス1月当たり)(単位:千円)