2015.09.25 仕事術

第7回 消防統計の意外な使い道

アルファ社会科学株式会社主席研究員 本川裕

東京臨海部に激増した高層マンション

東京の高層ビル・高層マンションが増加してきている状況について統計的に知ろうとすると、東京消防庁の統計書に当たるのがよい。

消防統計、すなわち消防責任を有する市町村の消防署や消防本部(東京は東京消防庁)が業務統計として作成している統計は、通常は、地域別の火災の発生件数や消防車の出動件数などとして利用される。

消防当局は、火災に際し、鎮火したり、延焼を防いだり、被災者を救出する活動を行うが、こうした事後的な対処だけでなく、事前に火災災害を予防するため、防火対策の指導や防火設備や防火目的の建築物規制を行っている。警察が犯罪者の検挙を行うとともに防犯活動にも力を入れているのと同じである。

一方、高層建築物に関する統計を得ようとして、まず思い浮かべるのは国土交通省の建築統計であるが、国土交通省の観点からは、エレベータを設置する義務のある6階建て以上の住宅が高層住宅とされているので、それより高いか低いかのデータは得られるとしても、何十階建ての建築物が何棟といったデータは得られない。ところが、消防当局にとっては、高層ビルの火災に対しては特別の装備や対処が必要なこともあって、管内の建築物の階数別の棟数のデータを整備している。

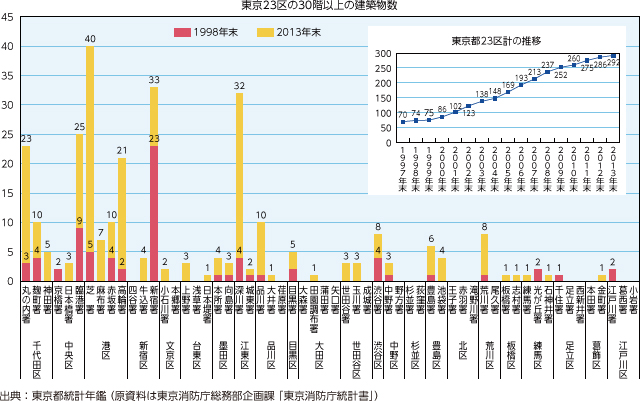

高層、超高層に至るまで階数別にビルを把握している東京消防庁のデータによれば、30階以上の建築物を高層ビルとして捉えると、図1のとおり、2000年より前には高層ビルの数は70台であったのに対して、15年後の2013年末には292と4倍以上の大きな増加となっている。

消防署管内別に見ると、都心部の高層ビル(高層建築物)は、千代田区の丸の内署の23、麹町署10に含まれている。副都心については新宿副都心は都内で2番目に高層ビルが多い新宿署の33に含まれ、渋谷副都心は渋谷署8、池袋副都心はサンシャインビルなどが属する池袋東口方面の豊島署6と西口方面の池袋署4に含まれている。

新宿署の高層ビルは、1998年の段階では、23と都内で他を圧倒して多かった(2位であった中央区臨港署の9の2倍以上)。新宿には1971年の京王プラザホテルを皮切りに超高層ビルがこぞって建設され、東京都庁が1991年に有楽町からこの地に移転した頃にはすでに都内随一の座を確立していたといえる。

こうした東京の都心、副都心の高層ビルが業務ビル中心であるのに対して、最近は、東京湾岸部(ベイエリア)の居住向け超高層マンション(タワーマンション)の増加が著しい。消防署管内ごとの高層ビルの数は、2013年末には、港区の芝署(新橋・虎ノ門・浜松町の業務地区と湾岸部芝浦・海岸・台場の超高層マンション群を含む)が40と新宿署を抜いてトップに躍り出ている。

都心、副都心以外で高層ビルが多い消防署を見ると、いずれも湾岸部である(隅田川沿いの南千住の再開発地区を含む荒川区荒川署は例外)。湾岸部を東から西に見ていくと、

・江東区深川署(豊洲、東雲を含む) 32

・中央区臨港署(月島、晴海を含む) 25

・港区芝署(芝浦、海岸、台場を含む) 40

・港区高輪署(品川駅周辺と港南を含む) 21

・品川区品川署 10

となっている。これらが、都心回帰の受け皿として1990年代後半からの東京の人口増をもたらしたことを如実に知ることができるのである。