2022.07.11 若者参画

【REPORT】地方行政実務学会 第2回春季大会

2022年7月2日(土)、「地方行政実務学会 第2 回春季大会」が開催された。Zoomによるオンライン分科会、早稲田大学井深大記念ホールとVIEMOでのオンライン配信のハイブリッド開催による大会シンポジウムが開かれた。

午前の分科会は、2会場に分かれ、「公営住宅における孤独死~家財道具等の撤去等について」(藤島光雄氏(福知山公立大学、元岸和田市))、「自治体におけるデジタル民主主義の現在と展望:オンライン参加型合意形成プラットフォーム Decidim の実践例から」(東健二郎氏(Code for Japan、元京都府))の2件の研究実践セミナー及び「提案募集制度を通じた政策過程に関する一試論:一括法による権限移譲をめぐって」(鈴木洋昌氏(川崎市))、「公営住宅における自治会の課題と今後の展望:地域自治からうかがえる地方分権改革の欠陥」(佐藤太久弥氏(福岡県))、「関係法令の改正と新たに任命される教育長の職歴の相関関係について:23特別区の教育長人事を事例として」(竹内真雄氏(東京都))、「日本における公共部門の生産性測定の試み:刑事施設での業務・運営を例にして」(稲継 裕昭氏(早稲田大学、元大阪市)、河合晃一氏(金沢大学))「八王子市の生ごみ減量施策:官民協創型の循環型社会形成を目指して」(中川和郎氏(武蔵野市))、「新型コロナウイルス対策にみる広域自治体の役割を考える:都道府県の対策本部のあり方に関するアンケート調査結果から」(青田良介氏(兵庫県立大学院、元兵庫県))の6件の報告セッションが展開された。

午後は、大会シンポジウム「これからの自治体人事行政」が開催された。

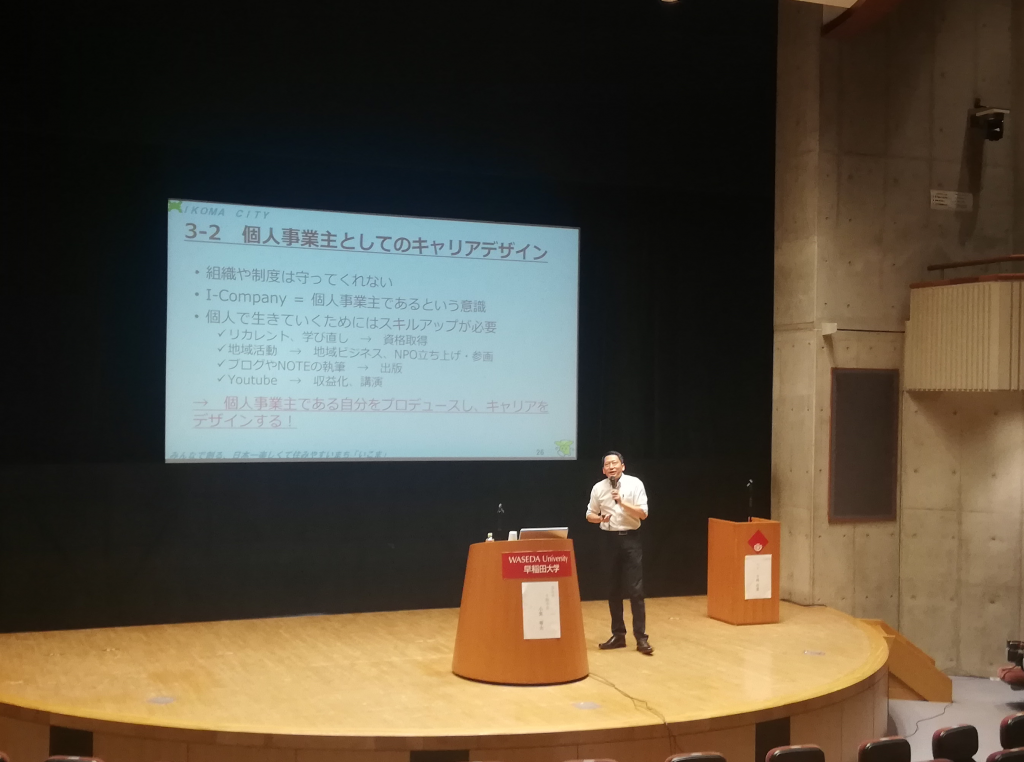

まず、奈良県生駒市の小紫雅史市長のキーノートスピーチ「キャリアデザインを具体化する生駒市の人事戦略~地方公務員の副業・兼業の促進と民間人材の活用の事例から~」では、社会が変化していく中での自治体職員の働き方について、生駒市で実践されている採用を中心としたユニークな取組みの紹介を交えた提言がなされた。

分権により国が自治体を支援する仕組みは崩壊し、地域によって異なる課題に対し、同質性の高い職員ではなく、変革精神をもった職員が必要性であることを説いた。ほとんどの自治体が新規採用に偏重する中、生駒市では中途採用を増やしているという。民間試験で使用されるSPI3を導入することで、優秀な人材が応募しやすくなったことなどの取組みを紹介した。テレワークや任期付きなど働き方の多様化をすすめ、兼業・副業を推奨していることについて、終身雇用は必ず崩壊するとして、生き残る力をつけることを重視していると説明した。終身雇用が崩壊する将来、必要とされるのは個人事業主としてのキャリアデザインであるとして、自治体による支援を強調し、そのような自治体にこそ人材が集まると話した。

次いで「これからの自治体人事行政―課題と展望―」と題したパネルディスカッションが行われ、小紫雅史氏に加え、岡田淳志氏(伊勢崎市)、大谷基道氏(獨協大学、元茨城県)、小野英一(東北公益文科大学、元山形県)が登壇し、意識を庁内に浸透させる方法、中途採用候補者選考における留意事項などについての質問や、人事異動など、現場で感じる課題についての議論が交わされた。

キーノートスピーチで壇上に立つ小紫市長

シンポジウムの様子