2021.08.25 一般質問

第13回 一般質問を議会の政策資源に ③別海町議会「一般質問検討会議」が示唆すること【前編】

法政大学法学部教授 土山希美枝

前回は、議会が個別事業をはじめとした自治体〈政策・制度〉を制御する過程を整理しつつ、その〈争点〉ルートとしての一般質問の可能性について指摘した。「政策議会」にとって一般質問が「議員ひとりのもの」にとどまる実態になっていることは、大いに「もったいない」ことだといっていい。自治体〈政策・制度〉の現状の課題、問題を他の議員と共有し、執行部の見解も確認できる。そこで終わるのではなく、その「先」のルートを用意する。議員→委員会(→議会)という議会の「政策議会」の意思形成につなげることを、事例とともに考察してみよう。なお、筆者は2019年12月に、議会技術研究会共同代表・元芽室町議会事務局長の西科純氏とともに同議会の議会サポーターに着任しているが、そのこと自体は本稿に影響していないことを付言しておきたい。

北海道別海町議会「一般質問検討会議」

別海町議会の「一般質問検討会議」は、簡単にいえば、「通告書段階の一般質問を議員全員で検討する機会」だ。

別海町議会では、通告書段階で一般質問の内容を相当に(小項目程度の)具体化したものを行政側に提出する。その前段で、議会事務局が集約する。その、議会事務局に集約する段階で、1日あるいは午後半日を使い、その通告書をベースに一般質問を、質問する議員だけでなく議員全員の参加によって検討する。

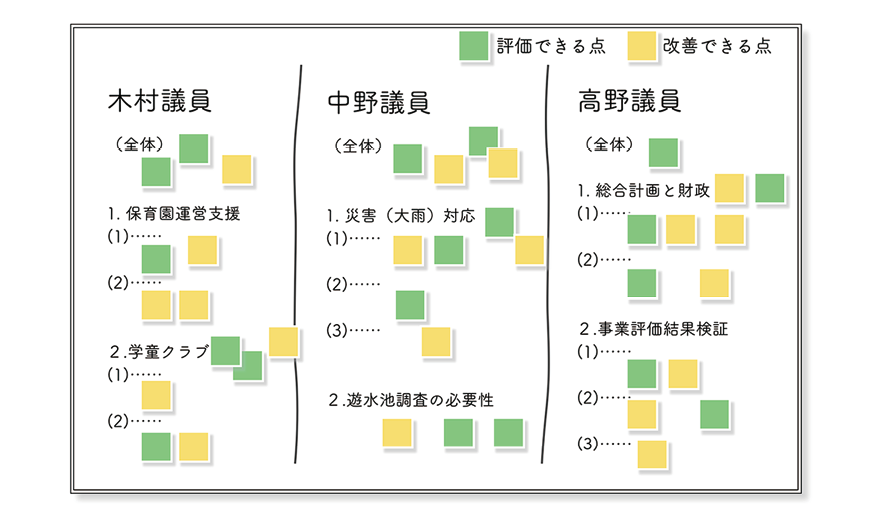

検討は、全体であるいは委員会ごとなどのグループでまずそれぞれの通告書に目を通し、議員それぞれがのり付き付箋紙(以下「付箋」という)に「評価できる点」、「より改善できる点」を記入していく。目を通すのはその委員会に関連する質問に限らず、議員それぞれが自由に関心のあるものから、時間の範囲内でできるだけ多くの質問に目を通すこととする。ただしグループ分けをするときに委員会ごとにするのは、自分の委員会にかかわる質問はより多く目を通され、その次の意見交換に共通の話題になりやすいし、それをしやすくするためでもある。議員それぞれが書いた付箋を素材にグループでどんな指摘があるか確認して意見交換する。続いて、その付箋を全体で共有するために、それぞれの議員がホワイトボードに貼り出していく。

ホワイトボードにはあらかじめ質問者ごとにエリアを区切って貼付するスペースが用意してあり、付箋には質問者名、指摘する項目の番号(全体を通じてであれば「全体」と)も記入しておくことで、どこがどのように評価され、どんな改善がありえるかという各議員の意見が整理されて一覧できるようになる(図)。

図 のり付き付箋紙を使った意見の整理イメージ

このホワイトボードを使って、質問者ごとに、質問の意図や課題の状況、目指すところをコメントし、それをめぐって意見交換していくのである。進行役が意見交換のポイントなどをホワイトボードに追記していく。現実的にどのようなやりとりになるか、他の議員から見てどうかを意見交換し、問題意識や指摘すべきポイント、あるいは「質問のゴール」が検討され、共有されることになる。

シクミとして見れば、複雑だというわけではない。通告書の内容が具体的であって、半日時間が確保できれば、多くの議会でできるだろう。議会で「やろう」と意思決定できれば。そしてその「やろう」とまとまることこそが大いに難しいことは、十分理解できる。では別海町議会の場合、なぜ「やる」ことになったのかを見ておきたい。