2020.06.10 話し方・ファシリテーション

第5回 「3人1組の対話」を生かす、課題共有型円卓会議(上)

龍谷大学政策学部教授 土山希美枝

新型コロナウイルス感染症対策で、筆者の勤務校もオンライン化が進んだ。リアルな話し合いの機会がどのように再開できるかは見えにくいが、本連載ではしつこくも「話し合い」、しかも密度の高い話し合いの手法について考える。オンラインでの話し合いにとっても、リアルでの話し合いをどのように再開するかにとっても、今、必要なことだと信じる物好きな読者に目通しをいただければ幸いである。

さて、前回予告したように、課題共有型円卓会議という手法を紹介したい。

1 課題共有型円卓会議とは何か

議会、また議会に限らず、話し合いの手法について、筆者がここ数年大いに推しているのが「課題共有型円卓会議」である。

この話し合いの手法を開発したのは、公益財団法人みらいファンド沖縄で、「沖縄式地域円卓会議」と名づけられている。「地域の『困り事』を社会課題として共有する」(1)と表現されたこの話し合い手法を2013年に取材して以来、いろいろなところで勧め、また実践にかかわってきた。「沖縄式地域円卓会議」と名づけ、またこの話し合いの手法を開発し実践してきたみらいファンド沖縄に心から敬意を表しつつ、その手法の特徴をより明確にするために、ここでは、課題共有型円卓会議と記させていただきたい(2)。

沖縄式地域円卓会議、課題共有型地域円卓会議の手法は、多くの話し合いの場面で活用されうる。手法開発のキーパーソンである平良斗星氏は「いわゆるパネルシンポジウムのおきかえ」を想定したというが、確かに、政策課題やテーマについて「知見を得る」タイプのパネルシンポジウム、フォーラム、講演会に応用できる手法である。複数の登壇者が登場する場合ももちろん、この手法の一部、特に「3人1組での話し合い」は、前回ご紹介した愛知県知立市議会の「市民と議会の合同研修」などでも活用したものである。

筆者ひとりにとどまらず、例えば、「孤立の病」ともいわれる依存の問題を、当事者の主体性を尊重し支援者、関係者の連携により支えることを目的とする「ATA-net」(龍谷大学ATA-net研究センター)では「えんたく」として活用されている(3)。また、長野県飯田市議会は、昨年度、社会文教委員会で、また市民との意見交換の場でこの手法をアレンジした話し合いの機会を持ち、今年度も展開する予定という。

2 課題共有型円卓会議の構成

それでは具体的な手法を解説してみよう。沖縄式地域円卓会議に即して説明すると、登壇者の構成は、

・政策課題(できるだけ具体的な)について提起する「論点提供者」

・その論点について情報を持つ多様な立場のセンターメンバー

・司会(ファシリテーターではなく)

がセンターテーブルを構成し、

・ファシリテーショングラフィッカー

・センターメンバーの同僚などのサブメンバー

・参観者

となる。

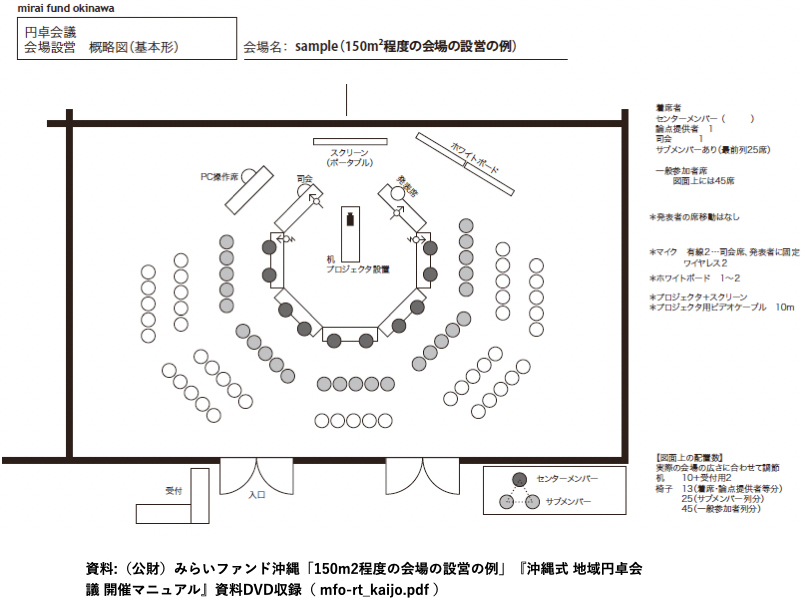

場の設営は、みらいファンド沖縄によれば、図1のように説明される。登壇者に当たるセンターメンバーと、サブメンバーが二重の円を描くことから、二重円卓とも表される。課題共有型円卓会議として活用するときにはアレンジすることもあるが、その場合もこの設営を基本に設計する。

話し合いの進行は、大きく3部で構成される(表1)。

・第1部(沖縄式地域円卓会議ではセッション1)

・シェアタイム(サブセッション)

・第2部(セッション2)

「肉声」の力を尊重し、少なくとも円卓会議の最中は配布資料を用意しないことも特徴である。

図1 会場設営の例(沖縄式地域円卓会議)