2020.04.10 話し方・ファシリテーション

第4回 「市民との対話」イメージを再設定する

龍谷大学政策学部教授 土山希美枝

新型コロナウイルス肺炎感染症とその対策に取り組む各位にお見舞いとご健勝をお祈り申し上げます。

本連載が紹介する「対話」は、対面に限らずとはいえやはり濃厚な接触を前提とするものなので、そうした取組みをとりやめた議会も、近々の開催に困難を感じる議会もあると拝察する。しかし、どのような状況、どのような媒体によっても、対話と議論つまり「話し合い」が不要になることはない。平時での実施を、あるいは今可能な代替手段を思いながら、対話を考える機会に拙稿が役立てば幸いである。

1 「市民との対話」=「心が折れる議会報告会」を抜け出そう

市民との対話の機会に取り組む議会が増えている。それは歓迎すべきことだし、新しい取組みを始めることには敬意を評したい。ただ、「市民との対話」のイメージには、この連載で「心が折れる議会報告会」とも評したような、いわゆる議会報告会の引力が強く働きすぎているように思われる。まず、そのイメージにとらわれすぎることはやめましょう、ということから伝えたい。なお、ここでいう市民とは市の住民ではなく、広くcitizenを指す。

まず、「いわゆる議会報告会」がどんな機会を指すか確認しておこう。議会の活動を報告し、集まった市民から意見を聴く。報告した内容への意見というよりは市民生活の様々な要望も多いが、そうした意見や要望を積極的に集め、そこから議会として提案する政策のタネを拾おうとしている機会として表現すれば想像しやすいだろうか。この発想や手法自体が悪いわけではない。こうした機会を目的どおり生かせるならいいことだし、毎回成功しなくてもこの機会を用意していることに意義があるともいえる。

ただ、あまりうまくいっていない、あるいは、いかないだろうと思いながら、この形式だけが「市民との対話の機会」としてイメージされているかのような状況があるように感じられる。そのことが不思議である。

なぜ不思議かを説明する前に、この「いわゆる議会報告会」についてもう少し考えてみよう。「いわゆる議会報告会」について語られる悩みは、参加者の固定化、(特に年配の男性という)偏り、それから寄せられる意見について行政要望に当たるものが多い(そのため、首長が開催する地区懇談会と類似のものとして受け止められる)、といったものだ。

対象地域を自治体全域から特定の地域に区切ったり、特定の団体に対象を絞ったりするなどの模索が効果あったという議会もあるが、これらは悩みそのものがなくなるような対策ではない。例えば、対象地域を小さくしても、意見を聴く対象を絞っても、「何か困ったことはありませんか?」と聞けば、出てくる答えが「今なされていることへの不満」つまり行政要望といえるものになりがちなのは自然ではないだろうか。また、これも自然なことだが、対象を狭めれば、問いに対して答えを用意する思考も「その対象に限られた範囲」になる。だから、具体的だが自治体全域から見ると個別の事情にすぎる地域の要望や、その団体にとっては重要だが他の組織から見て公平性はどうかという要望、あるいはさほど切実でなくてもせっかく問われたからと用意された要望も出てきうる。これは市民側の問題でなく、「問いかけ」る側の問題である。

さらに、当然のことだが、そうして出された「声」には議会として応答する責任がある。参集型、つまり集まってもらうようにお願いして来てもらって、問いかけをして「声」を形にしてもらって、議会として使えないから放置、というわけにはいかない。つまり、寄せられた意見を分類して、議会として検討が必要なものは検討して、提案にするのであればさらに調整して意思決定して、その結果を知らせる段取りを、「問いかけ」た組織として用意しておく責任があるのだ。

要するに、「いわゆる議会報告会」を、「議会による政策提案の資源を市民意見から得る機会」としてちゃんと活用するのは、それなりに難易度が高いのだ。その困難には「多様な市民に集まってもらうこと」、「多くの意見を出してもらうこと」はもちろん、「意見から政策提案の資源を抽出すること」、「資源を議会として生かす=議員同士で議論し決断すること」、「応答責任を十分果たすこと」がある。後者三つは、それぞれの議会の議会力ともいえるものに依存する。だから、議会力、ここで具体的には「議員同士の議論で議題について決断する能力」が高くないのだと自覚している議会が、初めての「市民との対話の機会」に、「いわゆる議会報告会」形式を選択することが筆者には不思議なのである。それは、おそらく、「市民との対話の機会」のイメージが「いわゆる議会報告会」に限られているからだろう。だが、本連載の第1回、第2回でも指摘したように、あの「いわゆる議会報告会」が「市民との対話の機会」の代表である必要はないし、そのイメージに固執する必要もないのだ。だから、ここで、「市民との対話」イメージを再設定しよう。

2 「市民との対話の機会」を考えよう

そもそも、なぜ「市民と」「対話」しなければならないのか。イメージを再設定しようとするのだから、原点から考えてみよう。この連載ですでに指摘した点もあるが、確認させていただきたい。

市民は議会にとって主権者、オーナーである。市民から信託された資源によって議会は活動する。ただし、集合としての市民であって、特定の誰かではない。目の前にいる市民一人ひとりは、オーナーでありオーナーそのものではない。

議会は、市民から信託された資源によって活動すると書いたが、資源とは何か。ここでは分かりやすく、ヒト、モノ、カネと権限などと書いておこう。もちろんこの信託には目的がある。なぜ、そのような資源を信託されているのか。これも、分かりやすく、市民の暮らしを支える基盤である「市民にとって必要不可欠な〈政策・制度〉を整備するため」としておこう。議会だけでなく行政も、そのために市民から資源を信託されている。議会と行政の違いは、信託された権限の違いでもある。議会が持つ最も大きな権限は、「自治体の意思を決定する」ことにある。しかし〈政策・制度〉を決定するというとき、そこには「あらかじめ分かっている正解」がない。だから、「議論して決める」ことが必要になる。

議会が市民の信託に「よりよく」応えるためには、「よき決断」をする必要がある。しかし何が「よき決断」なのかも、当然、正解はない。課題は無限にあるが、投入できる資源は有限である。議員はすべての課題に専門家たることはできないし、専門家が市民にとって「よき決断」をできるとは限らない。議員の意見も多様だが、市民の意見も多様である。だからこそ「よき決断」のための様々な情報が必要になるし、決断また決断を評価するための情報の共有も必要になる。だから、「対話」である。一方向ではなく、意見や情報のやりとりによって、相互に影響を与え合う話し合いとして描かれるのだ。

このように、議会としては、自治体〈政策・制度〉に対して「よき決断」をするため、オーナーであり自治体政策のユーザーである「市民」と「対話」することに価値があるということになる。

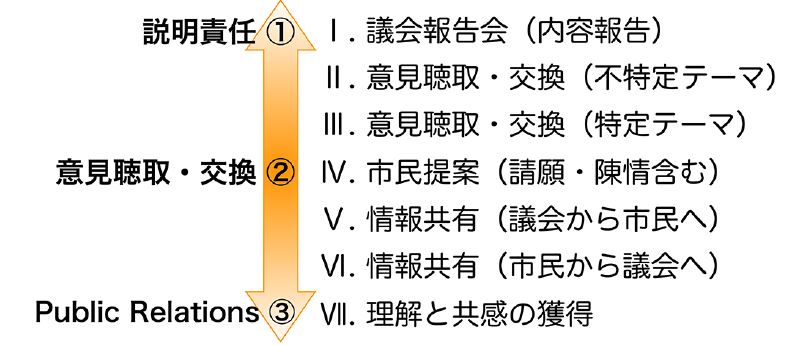

市民としては、自治体を構成する市民の集合体としては、「よき決断」がなされることに価値がある。ただ、だから、そのために市民が集まるのは当然とは、議会にはいえない。議会の「決断」は特定の市民の期待と異なることもある。「よき決断」のための「多様な」市民の声を聞き、それを踏まえて「議会として」決断するのだから、意見をいっても議会が自分という市民と違う決断をすることがあるし、「市民の多数派のいうとおり」になるとも限らない。集合体としての市民にとっての価値が、自分というひとりの市民の時間と労力の対価として釣り合うとは限らないのだ。そもそも、市民から見れば、資源と権限を信託しているのだから、放っておいても「よき決断」を期待するのが当然だ、ともいえる。そんなわけで、議会は市民に「来てもらう」、「声を聞かせてもらう」立場にある。市民が来てくれる、声を出してくれる意義と価値のある機会を設計する必要がある。もちろん議会にとっても、①説明責任を果たすか、②意見・情報交換か、またそれを通じた市民と議会との関係構築としての③Public Relations向上を目指して設計する必要がある(図1)。そのときそのときの固有の機会に、具体的には何を目的として、どのような話し合いの機会を用意するか、そのデザインをしよう。

図1 市民と議会の話し合いの類型(連載第2回から再掲)

もちろん、目的を高く設定すれば、達成も簡単ではなくなる。こちらの持つ資源、いわば「対市民経験値」つまり市民とのそれまでの関係性や、話し合いの機会の経験と話し合いの能力の習熟、市民の声を政策に生かす制度や運用といった、それぞれの議会の持つ「話し合い資源」量が多いか少ないかは、話し合いの目的と手段をデザインする前提条件である。ちなみに、「いわゆる議会報告会」の目的が求める水準がそれなりに高いことは、前述したとおりだ。