2019.11.25 選挙

第29回 女性と政治:女性議員の増加の手法(上)──地方選挙補論Ⅰ──

山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

![]() 今回の論点:女性議員の増加を多様性の充実に

今回の論点:女性議員の増加を多様性の充実に

ジェンダー(生物の性差(sex)ではなく社会的な性差(gender))と政治について考えたい。政治家の女性比率が圧倒的に低いことが指摘されている。男性と同じ選挙制度、つまり性差では中立的な選挙制度によって選挙戦が行われているにもかかわらずである。本連載で問題にするのは、単に女性議員が少ないといったレベルにとどまらず、女性議員の少なさが地域政策の偏りを呼び起こしている可能性があるからである。政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の制定(2018年)を踏まえた女性議員増加の方途を考えたい。

なお、女性議員の少なさに着目するのは、LGBTや外国籍を有する住民等には閉じられている現在の政治システムを、多様性を尊重するシステムへと転換する契機とすることも念頭にある。多様性に基づいて政策議論をする地方議会において、女性議員の少なさは、多様性を侵食する。

今後数回は、地方選挙制度の補論として、女性議員の少なさ、選挙運動制度、統一地方選挙の「統一」の意味、地方選挙制度研究の到達点といったテーマを論じる。今回は、女性議員の増加に関する次のテーマを確認する。

① 圧倒的に少ない女性議員の現状とその問題について確認する。

② 女性議員が少ない要因を探る。〔以上、今回〕

③ 選挙制度の問題を検討する。

④ 社会・組織規範が変容していることを確認する。

⑤ 女性議員の少なさからの脱却の方途を考える。

1 圧倒的に少ない女性議員の現状とその問題

(1)圧倒的に少ない女性議員

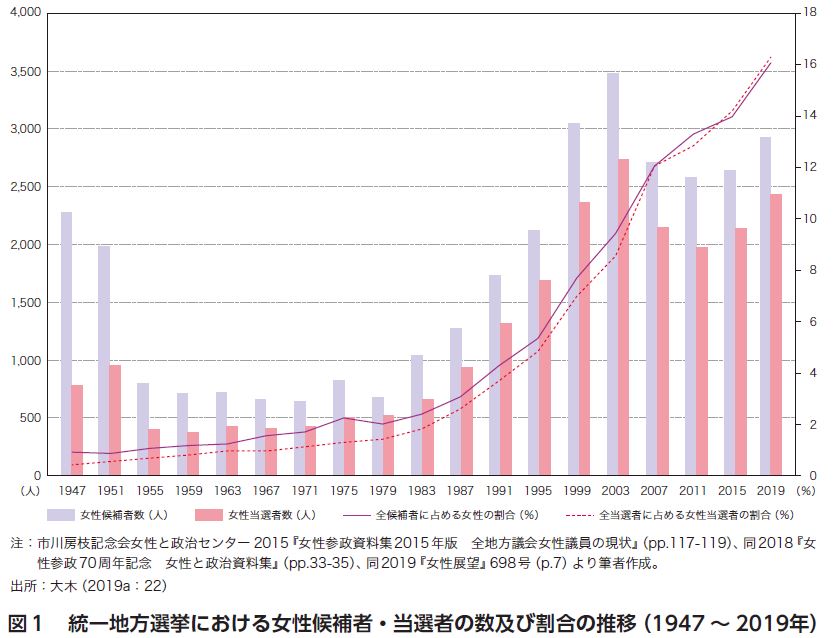

統一地方選挙における全立候補者に対する女性の立候補者、及び当選者を見れば(図1参照)、徐々にではあれ増加している。しかし、いまだ圧倒的な少なさである。

こうした女性議員の少なさは、国政にも表れている。地方議会の女性議員の少なさの課題は、国政と連動している。列国議会同盟(IPU)の世界女性国会議員比率ランキングによれば(2018年11月1日現在)、187か国中、日本の衆議院160位(10.1%)、参議院44位(20.7%)となっている(女性展望2019年1−2月号)。

(2)なぜ女性議員が少ないことが問題か──女性議員の増加の意義

女性議員の少なさはなぜ問題かを考えたい。

まず、女性議員の少なさは、政策の偏差を招く。高度経済成長期には、経済成長が優先され、福祉や環境問題を提起しても、それは「女、子ども」問題として軽視されてきた。まさに今日、福祉や環境が社会的争点の第一級の位置を占めるようになってきた。この観点からすれば、政治分野において女性活躍の時代の到来である。

そもそも、「女性の発言が行われなくなれば、政治の争点は男性が関心を持つものに限定される」(前田 2019:40)。夫婦別姓の制度化、妊娠・出産にかかわるリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性・生殖の権利)の制度化、家庭内暴力(DV)の防止といった問題は、「一般に男性の関心は薄い」。圧倒的に男性が多い場合、女性、したがって生活に関連する地域課題があるにもかかわらず、それが政治的争点としては登場しない(二次元的権力)。

前田健太郎氏によれば、「男性議員と女性議員の意見は、男性有権者と女性有権者の意見に対応している」。そこで、女性議員が少ないと、有権者の意見が男女で分かれる場合に女性有権者の意見が通らない。また、ある団体において男性参加者が多数を占める場合に女性は意見をいいにくい傾向を考慮すれば、女性議員の影響力は「その数に比べても弱いかもしれない」と結論付けている(前田 2019:163)。

また、水面下の政治を助長する宴会政治の問題に対して、女性議員数の増加はそれを減少させる効果もある。

なお、女性議員は圧倒的に少ないとはいえ、存在しているし活躍している。女性を増加させることの必要性は、クリティカル・マス理論に基づく。ある属性を有する集団(例えば女性議員)が一定の割合にならないと本来の役割を果たせないという研究成果に基づくものである。その分水嶺(ぶんすいれい)は30%といわれている。民主主義は、少数派が多数派になる可能性を内包する。少数派である者が発言し、誰も賛同しなければその議論は終結するが、少数派であってももう1人が賛同すれば議論は展開する可能性が高い。

そして、広がっている議員のなり手不足問題、無投票当選問題に対して、女性議員の増加は特効薬となる。現状ではあまりにも女性議員が少ないからである。

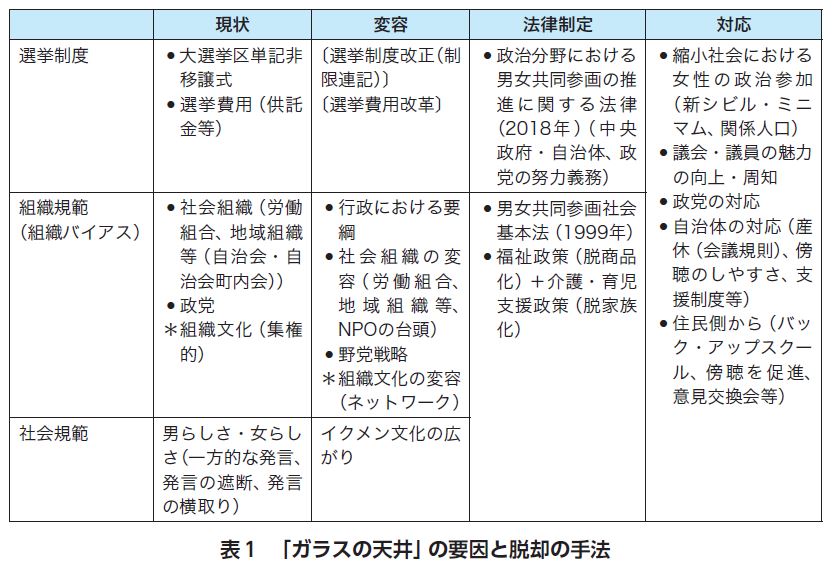

2 なぜ女性議員が少ないか──「ガラスの天井」の要因

選挙制度は、性差に関して中立である。それにもかかわらず、女性議員は圧倒的に少ない。女性議員は少ないが、そもそも立候補者も少ない。選挙制度を取り囲んでいる環境にその原因がある。もちろん、そうした環境によって性差では中立的な選挙制度ではあっても、女性進出のバリアになることはある。この点は、次項で議論する。

さて、女性議員・候補者を少なくする環境には、二つの層(ジェンダー規範)が想定できる。一つは、社会規範という第1層(基底層)である。もう一つは、組織規範という立候補を促す、あるいは支援にかかわる第2層である。

(1)社会規範

まず、基底層(第1層)である。「女性らしく、男性らしく」振る舞い、「男は仕事、女は家庭」が期待される社会規範である。諸外国と比べた賃金の男女格差の大きさ、家事労働時間の男女格差と女性労働時間の多さは、このことの表れだ。

この男性優位という社会規範は、一方的な発言(mansplaining)、発言の遮断(manterruption)、発言の横取り(bropropriation)という三つの行動パターンによって強化される(前田 2019:25−29)。一方的な発言とは、女性は世の中のことを知らず、意見を持っていない、それならば自分が会話をリードしようという思い込みに基づき男性が女性に対して一方的に説明をする行動である。発言の遮断とは、一方的な発言と関連して、男性が女性の発言を遮断して自らの話を始める行動である。発言の横取りとは、女性が優位な発言をしても男性の発言として扱われる、あるいは扱う行動である。「らしく」という社会規範に基づいた行動パターンであるが、この行動パターンが男性優位の社会規範を加速させる。

社会規範を強化させるもう一つの要因は、政府の施策にある。福祉政策は、20世紀に日本でも取り入れられている。福祉国家への移行は高く評価すべきであるとはいえ、福祉政策は、年金・疾病手当・失業手当の給付といった勤労者のための政策を実現する。勤労者のリスクの緩和制度の充実を目指す(脱商品化)。「男は仕事、女は家庭」を前提とした勤労者のための支援策は、社会規範を強化する。

家庭内のケアを社会化する制度が充実しなければ、「女は家庭」からは脱却できない。保育園の充実、介護政策の充実などが不可欠である(脱家族化)。

この脱家族化の政策化とともに、イクメン文化の広がりは、社会規範を変える要素となっている。

(2)組織規範

この組織規範の層は、社会規範を強化する社会・政治における組織とかかわる層である(組織規範)。社会規範が組織に浸透し、それが制度化されることが組織規範の層である。冷静沈着、質実剛健、競争的、積極的、野心的といった男性らしい姿は、組織規範に対応する(逆に、組織規範が社会規範を強化する側面もある)。

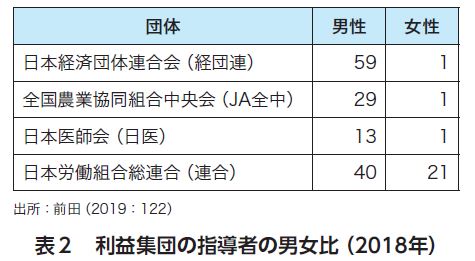

まず、社会組織について確認しよう。政治的利益集団の男女比を見れば(表2参照)、連合以外圧倒的に女性の指導者が少ない(利益集団の男性バイアス)(前田 2019:122)。経団連の構成員のほとんどが男性である。半分が女性であるJA全中や2割を占める日医において、圧倒的に男性が指導者になっている。女性が加盟組合の3割を占める連合は、クオータ制によって指導者の約半数(21人)が女性になっている。

また、地域組織の代表的な存在である自治会・町内会の役員は、高齢者の男性で占められている。

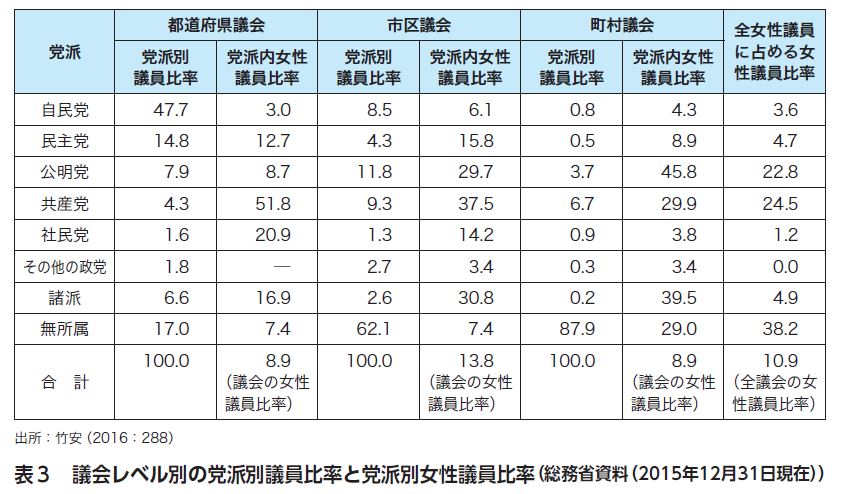

政治的組織である政党は、候補者の選定に当たっての重要な役割を果たす。市区議会では過半数、町村議会ではほとんどが無所属である。この中には、党籍を有している者も、また他の選挙で特定の候補者を応援する者もいる(竹安 2016)。

なお、国際比較の要素となるのが下院(衆議院)の女性議員比率であるが、その候補者比率では次のようになっている(2017年10月総選挙)。立憲民主と共産は24%、希望20%、社民19%、公明9%、自民と維新8%となっている。また、参議院での女性立候補者比率は、共産55%、立憲45.2%、国民35%、自民と維新3.8%となっている(なお、公明8.3%)(女性展望2019年9−10号)。

そもそも、従来の組織原理はトップダウン方式(集権構造)である。その原理に適合するのは「男らしさ」であることにも留意しておきたい。

〔参考文献〕

◇江藤俊昭(2019)『議員のなり手不足問題の深刻化を乗り越えて』公人の友社

◇衛藤幹子(2017)『政治学の批判的構想──ジェンダーからの接近』法政大学出版局

◇ 大木直子(2019a)「統一地方選挙を振り返る──女性候補者擁立の実態と今後の課題」We learn 2019年7月号

◇大木直子(2019b)「統一地方選で女性の議会進出はどこまで進んだか」地方議会人2019年8月号

◇ 大山七穂(2016)「女性議員と男性議員は何が違うのか」三浦まり『日本の女性議員──どうすれば増えるのか』朝日新聞出版

◇国広洋子(2019)「ダイバーシティの実現はまず女性議員増から」地方議会人2019年10月号

◇砂原庸介・芦谷圭祐(2019)「女性の代表と民主政治の活性化」DIO No.351

◇ 竹安栄子(2016)「地方の女性議員たち」三浦まり『日本の女性議員──どうすれば増えるのか』朝日新聞出版

◇ 町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会(全国町村議会議長会)(2019)『町村議会議員の議員報酬等のあり方最終報告』

◇中島学(2019)「第19回統一地方選挙を振り返って」月刊選挙2019年6月号

◇前田健太郎(2018)「政治学におけるジェンダー主流化」国家学会雑誌131巻5・6号

◇前田健太郎(2019)『女性のいない民主主義』岩波新書

◇三浦まり(2018)「『政治分野における男女共同参画推進法』成立の意味」世界2018年7月号

◇ 三浦まり・衛藤幹子編著(2014)『ジェンダー・クオータ──世界の女性議員はなぜ増えたのか』明石書店

* * *

◇公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター発行「女性展望」各号

◇ 内閣府男女共同参画局・有限責任監査法人トーマツ(2018)『政治分野における男女共同参画の推進に向けた地方議会議員に関する調査研究報告書』

◇ 内閣府男女共同参画局(有限責任監査法人トーマツ)(2019)『諸外国における政治分野への女性参画に関する調査研究報告書』