2018.11.26 小規模自治体

新しい2つの議会のあり方 ──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について(その9)──

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之

はじめに

総務省に設置された「町村議会のあり方に関する研究会」の報告書(以下『報告書』という)の実体的な評釈を続けている。前回から、『報告書』の中核である「Ⅲ 持続可能な議会の実現」を論じ始めた。前回は、「1 現行議会における議会改革の取組」に関して、『報告書』のスタンスを確認した。いよいよ今回は、『報告書』の主たる提言であり、また、論争的な「2 新しい2つの議会のあり方」を検討してみよう。

2つの方向性

小規模市町村における議員のなり手不足は、①議員活動=議員報酬のみによって生計を立てていけない、にもかかわらず、②議会運営の方法や議員に係る規制によって他の仕事との兼職・兼業はしにくい実態がある、ことから生じる。そこで、『報告書』は2つの方向性があると考える。

①の観点からすれば、議員活動=議員報酬のみによって生計を立てられるようにする、方向性のはずである。②の観点からすれば、議会運営の方法や議員に係る規制を改めて兼職・兼業をしやすくする、方向性のはずである。

①に法的制約はないので、結局、自治体に財政支援をすることと、住民がそれを納得することに尽きる。いずれも地方自治法制の改革マターではない。にもかかわらず、『報告書』は財政措置についても、住民の理解を得ることに関しても、何の措置も提言していない。あえて国の方策として導入するのであれば、住民の理解がなくとも、自治体が議員報酬を引き上げることができるように、財政措置をするべきであろう。しかし、そのような発想はない。

②も議会運営の方法に関して何ら法的制約はない。自治体議会の判断次第である。他方、兼職禁止(地方自治法92条など)・請負(兼業)禁止(同法92条の2)は法的制約なので、この点に関しては『報告書』は対処することを提言しているので、整合的である。

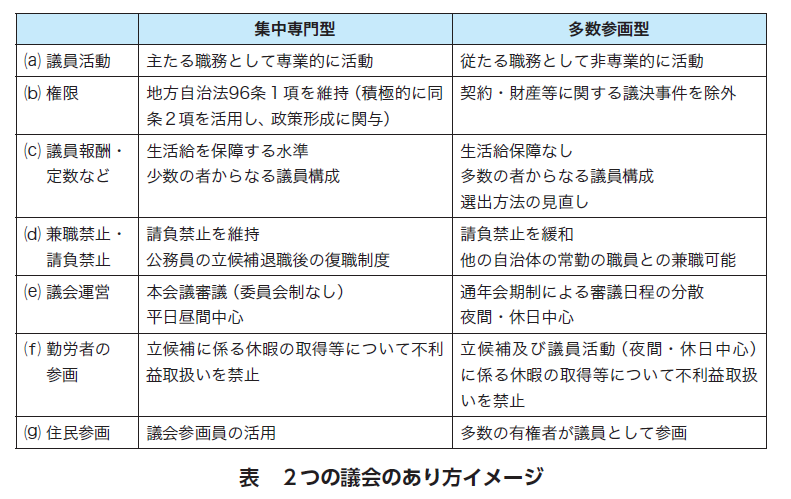

しかしながら、『報告書』は、上記の2つの方向性に必要な内容とは必ずしも関わりのない諸項目を付加して、「2つの議会のあり方」を提言することが特徴的である。それが、「集中専門型」と「多数参画型」である。『報告書』の要因分析と方向性からすれば、財政措置と兼職禁止・請負(兼業)禁止の改革のみでよいはずなのであるが、なぜかイメージが膨らんでいったのである。

『報告書』は、2つの議会のあり方イメージを表にまとめて示しているので、分かりやすい。

集中専門型に特有な対策はない

「集中専門型」で必要になるのは、本当は財政措置であることは触れたとおりであるが、『報告書』のイメージにはない。そこで必要になるのは、「公務員の立候補退職後の復職制度」と「立候補に係る休暇の取得等について不利益取扱いを禁止」することだけである。ただし、後者は総務省ではできない。結局、勤労者の一部である行政職員が、議員に立候補するためには辞職することになるわけであるが、落選したり、議員職を終えたときに、復職できるようにすることのみが、具体的な対策である。また、民間企業の勤労者の場合には、立候補に係る不利益を被らないようにすることが検討されている。もっとも、時間的に兼業できないとするならば退職するしかない。そこで、退職した場合に復職が認められないのであれば、結局は、民間企業の勤労者は議員になろうとはしないだろう。

端的にいって「集中専門型」は、現行議会制度とほとんど変わることはない。財政措置さえ可能であれば、実現可能である。逆にいえば、財政措置がないので実現不可能な提言であろう。

そもそも、「公務員の立候補退職後の復職制度」は、後述する多数参画型であっても、導入されないよりは、された方が、議員のなり手は増えるだろう。パッケージとする意味がほとんどない。また、「立候補に係る休暇の取得等について不利益取扱いを禁止」することは、『報告書』のイメージにおいても、集中専門型と多数参画型で共通している。ここでもパッケージとして示す意味がない。

逆に、多数参画型では、「立候補及び議員活動(夜間・休日中心)に係る休暇の取得等について不利益取扱いを禁止」(下線筆者)とされ、議員活動についても不利益取扱いの禁止が導入されるという。イメージでは、集中専門型は専業になる以上、勤労者が兼職することは時間的に困難という思いがあろう。しかし、仮にそうだとしても、集中専門型においても、議員活動について不利益取扱いを禁止してもいいはずである。というのは、議員活動が週5日を要する専業的なものであっても、週1日から2日程度の短時間勤務を続けてはいけないというわけではないからである。

結局、2つの議会のあり方などに関わりなく、一律に、「公務員の立候補退職後の復職制度」と「立候補及び議員活動に係る休暇の取得等についての不利益取扱いの禁止」という措置をとればよいだけなのである。

多数参画型

「多数参画型」は、ただでさえなり手不足の議員の報酬をさらに引き下げて、経済的魅力を乏しくするわけであるから、実効性があまりないことは容易に想像できよう。「契約・財産等に関する議決事件を除外」することは、議員職務の負担感を下げることによって議員のなり手を増やそうというものであるが、逆にいえば、議員職の政治的魅力をますます下げるものである。そもそも、すでに述べたように、議会権限を行使しないことは可能なので、多数参画型のパッケージに必須の措置ではない。

結局、「請負(兼業)禁止の緩和」と「他の自治体の常勤の職員との兼職可能」ということが、議員のなり手の母集団を増やす意味で必要な措置ということである。もっとも、「他の自治体の常勤の職員との兼職可能」を多数参画型に限定する意味はない。確かに、時間的に専業的な集中専門型では、常勤行政職との兼職は現実的には困難かもしれない。しかし、議員週4日、職員週3日というような「二刀流」を制度的に禁止する必要も特にはない。そういう意味では、一律に、「他の自治体の常勤の職員との兼職可能」とすればよいだけである。

また、「兼職可能」、「請負(兼業)可能」が、なぜ多数参画型でのみ許容されるのかは不明である。多数参画型においては、「議決権限が限定され、また議員が多数であるため一人当たりの政治的影響力が減殺される」という理由のようである。しかし、それは議員が無力だから兼職・請負(兼業)してよいということである。無力な議員のなり手が増えたとしても、議会改革として本末転倒としかいいようがない。むしろ、請負を円滑に進めるための利権的議員のなり手を増やすことになり、議会不信を増やすことになろう。

「兼職可能」、「請負(兼業)可能」を多数参画型に特化して、権限限定とリンクして許容する論拠は乏しい。あえて論じるのであれば、一般的に「兼職可能」、「請負(兼業)可能」とするかどうか、という議論が求められよう。

おわりに

結局のところ、集中専門型あるいは多数参画型に、固有に結合すべき措置は何もない。

措置をとるのであれば、全ての議会に一律に導入の是非を議論すればよいだけである。その意味で、「新しい2つの議会のあり方」は、単なる思考実験のモデルや分かりやすいイメージ、あるいは、ストーリーでしかない。例示として、あるいは、読者の興味やイマジネーションを膨らませるためのきっかけとしては、有用であるが、具体的な措置を考える上では、ほとんど意味がない。

しかも、追加的な財源措置のないところでは、集中専門型も多数参画型もイメージどおりに描くことは容易ではない。人口1,000人から1万人の小規模市町村では、議員数平均10人で議員報酬20万円未満である。集中専門型のイメージで、議員報酬50万円未満(人口10万人以上の市の平均)にするには、定数を4人程度にすることになる。多数参画型のイメージで、議員報酬(費用弁償的)2万円にすれば、議員を100人にすることもできる。いずれにせよ、自治体が選択すれば今日でも可能である。そして、それにもかかわらず、議会改革の取組みをして議会がそれを選択してこなかったとすれば、現実性または必要性がなかったからであろう。

月額2万円で100人を集めるのは、審議会の大量住民参加に相当するレベルの機能しか果たせないだろう。こうした大量参加会議体は、議会が別個にあって付加されるときには意味があるが、議会が消滅して審議会レベルに低下するときには、大いに問題をはらむことになろう。

【つづく】